UBE三菱セメントが新たにCCUS 、CCSといった環境対策に着手。セメント業界独自の事情と今後の展望とは何か。

UBE三菱セメントが環境対策で新たな一歩を踏み出している。2024年3月に大阪ガスとセメント製造プロセスのカーボンニュートラルに向けた排出CO2の回収・貯留・再利用(Carbon

Capture, Utilization and

Storage「CCUS」)に関する共同検討をスタートさせたのに続き、同年4月には三井物産と共にマレーシア国営石油会社などと共同で開発を進めるCO2貯留サイトでのCO2回収・貯留(Carbon

Capture and Storage「CCS」)に関するバリューチェーン構築を目指す共同検討を開始すると発表した。

いずれの取り組みもUBE三菱セメントが2023年4月に発表した中期経営戦略「Infinity with Will 2025 ~MUCCサスティナブルプラン 1st STEP~

」に基づくもので、同社はCO2排出量を2030年までに2013年比で40%削減し、2050年にグループ全体でカーボンニュートラルを実現することを目指している。今回の取り組みを始め、今後も他産業や自治体との連携を通じて、カーボンニュートラルの実現に貢献していく方針だ。

宇部セメント工場

新たにCCUS、CCSへの取り組みを強化

では、今回の具体的な内容について見ていくことにしよう。まず大阪ガスとのCCUSの取り組みでは、国内最大のセメント生産能力を誇るUBE三菱セメントの九州工場(福岡県京都郡)のセメント焼成用キルン(セメントをつくる窯)から排出される、熱エネルギー由来とセメント原料由来のCO2を回収。地中深くに圧入・貯留することや、「e-メタン」として再利用することを目的に、CO2の分離回収、液化・貯蔵ほか、液化CO2の海上輸送、CO2地下貯留、e-メタン製造のバリューチェーンの設計と経済性の評価を共同で行う。

一方、三井物産とのCCSの取り組みは、マレーシア国営石油会社のCCS事業会社や仏総合エネルギー会社トタルのCCS事業会社と共同で、マレーシア沖でのCCS開発を進め、2030年頃までに貯留事業を開始する計画となる。宇部セメント工場(山口県宇部市)で排出されるCO2の分離・回収から液化・貯蔵ほか、マレーシアへの液化CO2の海上輸送からマレーシア沖でのCO2地下貯留までを担い、一連のバリューチェーン構築に向けて、必要な技術的要件やコストの調査・検討を図っていく。

バリューチェーンの構築には他社とのアライアンスが必要不可欠

現在、日本のセメント業界は合併を繰り返してきた結果、UBE三菱セメントを含む上位3社で市場シェアの約8割を占めている。セメント事業は大規模な石灰石鉱山と工場を有する必要があり、大型設備も不可欠となるため、資金が限られるベンチャーが参入できるチャンスはほとんどない。輸送コストの問題や各国の品質基準が異なるため輸入もほぼない。そのため、競争相手はほぼ同業他社の国内勢に限られているという特徴がある。同社地球環境対策プロジェクト カーボンニュートラル技術推進室主査である後藤 健一氏は業界の現状について次のように説明する。

「セメントの国内需要は、10年前には年間約4,500万トンありましたが、現在では3,500万トンを切っている状況です。東京など都市部では需要は高く見えるかもしれませんが、地方では昔ほど需要が伸びず、国内全体では年々減少傾向にあります。また、建設現場では人手不足が深刻化しており、工期が延期されることも多くなっています。作業も進まず、セメントの年間使用量も少なくなっているのです」

しかし、需要は減少傾向にあるものの、セメントは熱エネルギーとして石炭を使用していることに加え、(熱するとCO2を排出する)石灰石を原料として使っているため、他業種と比べCO2排出量は多い。そのため、セメント業界としても、より積極的に課題解決に取り組む必要があるという。後藤氏が続ける。

「ただし、CO2の回収・貯留(CCS)はセメント業界で浸透しておらず、セメント工場での前例はほとんどありません。セメント業界ではカーボンニュートラルへの方向性は定まっているものの、具体的な施策についてはまだ明確化されていません。その意味でも、今回の取り組みは私たちにとっても大きなチャレンジとなるのです」

今後カーボンニュートラルを実現していくためには、1社だけでCO2の回収・貯留(CCS)に取り組んでも効果は限定的だ。CCSの一連のバリューチェーンを構築していくには他社とアライアンスを組んで行うことが必要不可欠。今回の共同的な取り組みもまさにその一環となるものと言える。

CO2の排出抑制と回収、リサイクルを始め技術革新にチャレンジ

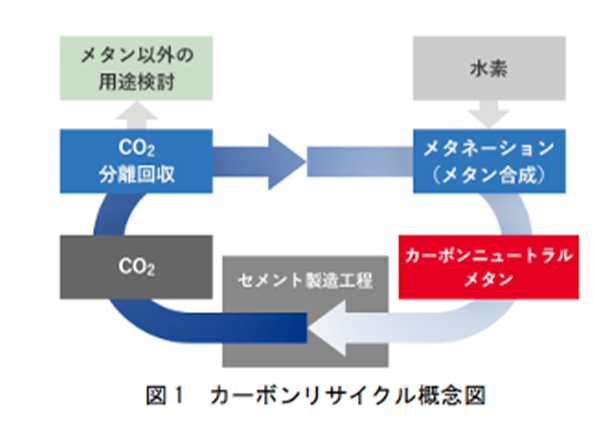

一方、大阪ガスとの取り組みでは、もう1つ、新たな取り組みが盛り込まれている。それが「メタネーション」だ。これはセメント製造プロセスからCO2を回収し、水素と合成し、「e-メタン」を生み出す技術となる。都市ガスの原料やセメント工場で石炭の代替として利用することができる。こうした排出CO2の回収・貯留・再利用する「CCUS」について、UBE三菱セメント研究所のセメント研究室セメントグループ主査の髙橋 智彦氏が言う。

「今回、九州工場に小規模設備を設置し、セメント工場から排出されるガス中のCO2を分離・回収し、回収したCO2を使ってメタンを合成するメタネーションの実証実験に成功し、新たな再利用という方向を見出すことができました。」

CO2の分離回収技術はすでに化学プラントや製鉄所で導入事例はあるが小規模。CO2の再利用も進められているが、セメント工場での大規模設備の導入は国内ではまだない。

「実際に当社でもCO2回収の際、何が問題となるのかまだわかっていない段階です。そのため、小規模設備から始め、設備の性能評価や課題の抽出、対応といった研究を重ねています。今回、CO2回収・再利用への道筋が見えてきたことで、今後は独自のノウハウも蓄積しながら、規模を拡大していきたいと考えています」(髙橋氏)

カーボンニュートラルに向け積極的な姿勢を見せるUBE三菱セメント。今後施策を進めていくうえでの課題とは何だろうか。後藤氏が指摘する。

「やはりコストアップだと考えています。大規模な投資が必要にもかかわらず、回収が難しいからです。日本政府のカーボンプライシング等の制度設計も注視しながら、今後も施策は積極的に進めていくものの、現時点では会社としてかなり難しい判断になると思います。製品の環境価値を高めながらもどのようにコストダウンを図っていくかが重要なポイントになっていくと感じています」

すでに世界的にカーボンニュートラルへの道筋は方向付けけられている。CO2排出量が多いセメント業界でも道筋に従って取り組んでいく方針は変わらない。後藤氏が言う。

「だからこそ、今後もCO2の排出抑制と回収に取り組むと同時に、リサイクルを始めとした技術革新に積極的にチャレンジしていきたい。そう考えています」。

INTERVIEWEE

後藤 健一 KENICHI GOTO

地球環境対策プロジェクト カーボンニュートラル技術推進室 主査

髙橋 智彦 TOMOHIKO TAKAHASHI

研究所 セメント研究室 セメントグループ 主査

UBE三菱セメント株式会社

東京都千代田区内幸町2-1-1

三菱マテリアルとUBE(旧宇部興産)が両社のセメント事業及び関連事業の統合を行い、2022年4月営業開始。略称はMUCC、連結従業員数は8,070人(2023年3月末現在)。国内・海外のセメント事業および生コンクリート事業、石灰石資源事業、環境エネルギー関連事業(石炭事業、電力事業、環境リサイクル事業)、建材事業などを手掛ける。関係会社は約110社にのぼる。