太陽光パネルのカバーガラスは耐用年数がくる2030年代後半に大量に廃棄されることが見込まれており、深刻な環境負荷が懸念されてきた。今回のリサイクル試験の成功によって、より広範囲な再利用が可能になる

AGCは2023年10月、使用済みの太陽光パネルのカバーガラスを型板ガラスにリサイクルする実証試験に日本で初めて成功したことに続き、2024年3月には同じく太陽光パネルのカバーガラスを原料としたフロート板ガラス製造の実証試験にも国内で初めて成功した。これにより、産業廃棄物の削減が可能となったことに加え、技術的に困難とされてきたフロート板ガラスにおいても、カバーガラスのリサイクルが可能となる見通しとなった。

そもそも再生可能エネルギーとして注目されてきた太陽光発電では、太陽光パネルの耐用年数が20~30年とされており、2030年代後半から年間数十万トンが廃棄されることが見込まれている。このうちカバーガラスは重量全体の約6割を占めており、産業廃棄物として埋め立て、処理されることによる深刻な環境負荷が懸念されてきた。同社では2023年段階で型板ガラスへのリサイクルには成功したが、より汎用性の高いフロート板ガラスへのリサイクルは困難とされてきた。

しかし、今回の成功を受け、生産量の多いフロート板ガラスが、廃棄カバーガラスの水平リサイクルの受け皿となることが期待される。

AGC建築ガラス アジアカンパニー持続的経営基盤構築グループリーダーの長尾 祥浩氏はカバーガラスの現状について次のように語る。

「実は日本国内では太陽光パネルのカバーガラスの生産量は少なく、現在当社では作っていません。ほとんどは中国からの輸入となっています。中国は莫大な生産量があり、価格も安いからです。しかし、このままでは産業廃棄物が増え続ける一方です。これに対し、日本の板ガラスメーカーが黙認したままでいいのかということで、社内で検討し、新たなプロジェクトとしてリサイクルに取り組むことになったのです」

リサイクルした完成品のガラス

大半のガラスはリサイクルされていない?

ところで、なぜガラスは産業廃棄物となっているのだろうか。一般的には知られていないが、そもそもガラスのリサイクルはこれまで積極的に行われていなかったという事実がある。ガラスは溶かせば何度でもリサイクルできる素材のはず。実際、ペットボトルと同じくガラス瓶は法律上、容器包装リサイクル法に則ってリサイクルされているが、太陽光のカバーガラスを含め、建築物や自動車などで使われるガラスは法律上、リサイクルの縛りがない。そのため、ほとんどは産業廃棄物として埋め立て処分されるか、アスファルト道路の路盤材等としてダウンサイクルされてきた。

ガラス製造の基本は、砂を主な原料として溶解炉のなかで、高温で溶かして透明なガラスを作っていく。通常は砂以外に、製造工程時に生まれるガラスの切れ端(カレット)も原料として使われる。しかし、カバーガラスや建築物などで解体されたガラスには不純物が混ざっているため、ガラス製造に悪い影響を与え、生産性が落ちたり、不具合が生じたりする恐れがある。つまり、外から集めた原料カレットを使うことはリスクが高いとみなされてきた。

それだけガラスは繊細なものであり、成分が異なっていたり、不純物が混ざっていたりすれば製品化できない。また、型板ガラスとフロート板ガラスについてもリサイクルの難易度が異なってくる。同グループマネージャーの小林 直也氏がこう指摘する。

「型板ガラスは不透視のガラスであり、フロート板ガラスは透明なガラスになります。つまり、作っている商品も違えば、製法も違う。カバーガラスは型板ガラスの製法で作られることが多い。カバーガラスにはアンチモンという不純物が含まれており、フロート製法に悪い影響を与えるため、フロート板ガラスへのリサイクルは困難だとされてきました」

しかし、数年前から板ガラスリサイクル向けに適した処理方法を調査し、今回、フロート板ガラスへのリサイクルが成功したことによって、より広範囲にリサイクルを展開できるようになったのである。

「現在は太陽光のカバーガラスだけでなく、建築物や自動車向けのガラスもリサイクルできるように研究開発を進めています」(長尾氏)

今、取り組まなければ廃棄問題は解決できない

では、カバーガラスのリサイクルを進めていくうえで、今後どのようなことが新たな課題となってくるのだろうか。

「それは経済性の問題です。一般的にはリサイクルすれば、ガラスは安くなるだろうと思われがちですが、実は高くなるのです。そのため、リサイクルの方が高ければ、どうしてもお客さまは新品で安い方がいいとなってしまう。しかし将来、廃棄する埋立地がなくなっていき、処分費用も上昇していけば、必然的にガラスの価格も上がっていくでしょう。今はそうした問題を先送りしているに過ぎません。経済性が成り立たないからやらないのではなく、将来のために今から取り組まなければ問題は解決できない。そうした思いでリサイクルに取り組んでいるのです」(長尾氏)

さらにいえば、ガラスを回収するサプライチェーンを築くことも容易ではない。こちらも経済性の問題があり、他社と共同で取り組むなどパートナーづくりが課題となってくる。現在、太陽光のカバーガラス回収については、三菱ケミカルグループの新菱が加熱処理したものを回収していくかたちを検討している。

「ガラスをリサイクルできること、あるいは、リサイクルしていないことも一般的には知られていません。当社では欧州の先進的な取り組みも把握しています。だからこそ、今回の取り組みをきっかけとして、ガラスのリサイクルについて世間的な認知を拡大していく必要があると考えています」(長尾氏)

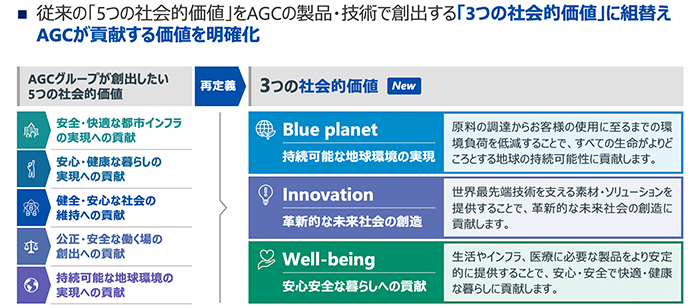

AGCグループでは、中期経営計画 AGC plus-2026 において、製品・技術で創出する「3つの社会的価値」を定め、このうち“Blue

planet”では、原料の調達からお客さまの使用に至るまでの環境負荷の低減を目指し、持続可能な地球環境の実現に向けて取り組んでいる。今後も資源の有効利用を加速することで、社会に価値を提供していきたいという。

「ガラスのリサイクルは社会的な価値をかなり創出できると考えています。サーキュラーエコノミーなどとも方向性は合いますし、砂は有限な資源であるため、リサイクルが進めば地球の資源も守ることもできる。それは安全保障上の観点からも有効でしょう。これからもさまざまな方々と連携しながら、リサイクルを進めていきたいと考えています」(小林氏)

「今の部署に着任するまで、ひたすらガラスを製造してきました。そのあとどうなるかなんて全然考えていませんでした。しかし、東京の廃棄用埋め立て地はあと20年でなくなるといわれていますが、今もどんどん廃棄されています。こうした現状をどう思うのか。経済合理性の問題は残りますが、将来のためにも循環社会に少しでも近づくようにAGCとしても努力していきたいと考えています」。

INTERVIEWEE

長尾 祥浩 YOSHIHIRO NAGAO

建築ガラス アジアカンパニー

持続的経営基盤構築グループ

グループリーダー

小林 直也 NAOYA KOBAYASHI

建築ガラス アジアカンパニー

持続的経営基盤構築グループ

マネージャー

AGC株式会社

東京都千代田区丸の内1-5-1

1907年創立。創業者は国産初の板ガラス製造に挑んだ岩崎俊彌。1909年に国産化に成功し、現在は世界市場トップレベルのシェアを有し、建築ガラス向けほか、自動車向け、スマホやタブレット、電子部材向けのガラスなどに展開。化学品やライフサイエンス、セラミックスでも豊富な実績を誇る。世界最大級のガラスメーカーであり、従業員数は7,753名(2023年12月末現在)。日経平均株価の構成銘柄の1つ。