(C)JAXA

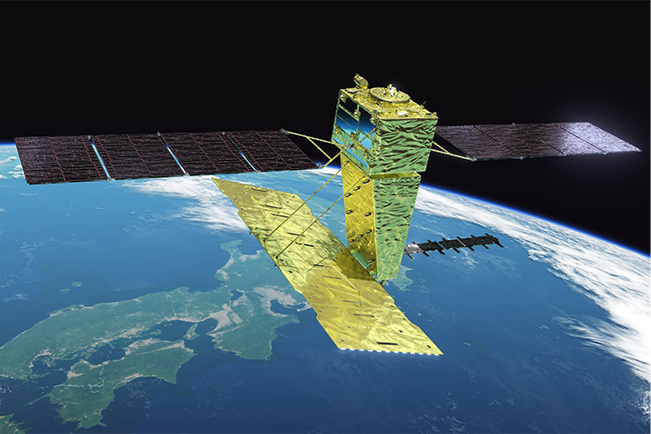

三菱電機とJAXA(宇宙航空研究開発機構)が共同開発した先進レーダ衛星『だいち4号(ALOS-4)』が完成した。重量は約3トン。軌道上でアンテナを展開すると、10m×20m×6.4mもの大きさになる。三菱電機が2016年度から設計、開発を始め、2024年度中の打ち上げを目指している。開発費は約320億円。世界からも注目を集めているだいち4号の技術と三菱電機の宇宙事業について、開発に携わった柴田 将暢さんと楠田 洋一郎さんに聞いた。

数センチ単位で地表の変化を計測!夜間も悪天候も観測

だいち4号のミッションは、自然災害につながる異変や災害時の被害状況などを早期に把握すること。柴田さんは次のように説明する。

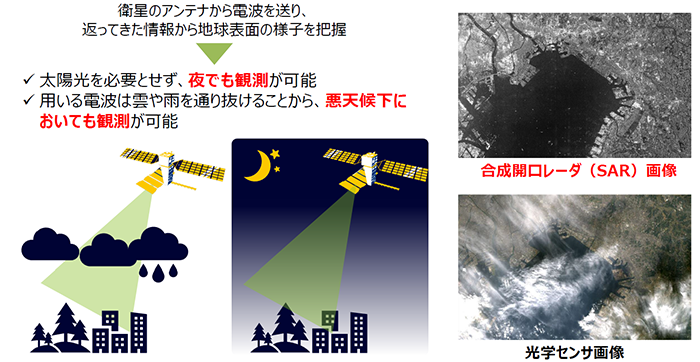

「だいち4号には、観測機器として合成開口レーダ(Synthetic Aperture

Radar/SAR)を搭載しています。一般的にレーダはアンテナを大きくすることで解像度を高くできますが、人工衛星に大きなアンテナを取り付けることは物理的に難しいです。そこで、SARでは、人工衛星が移動しながら電磁波を繰り返し送受信することで、仮想的に大きな開口を持ったアンテナを合成し、高解像度の画像を生成します。太陽光を使う光学センサと違い、夜間でも観測できますし、電波は雲や雨を通り抜けるので悪天候でも観測できます。同じ場所を別の時間に2回観測することで、それぞれ送信・受信する電波のわずかなズレから地表の変化を数センチ単位という高精度で計測できるため、地殻変動や地面の亀裂などから火山活動の異変や地盤沈下などの早期発見につなげることができます。地震や台風などの災害前後の画像を比較することで被害状況の把握にも役立ちます」(柴田さん)

出典:JAXA、「先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)ミッション概要説明資料」

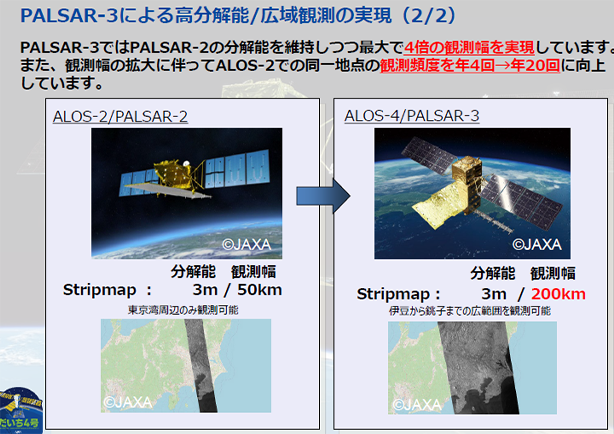

2014年に打ち上げられた「だいち2号(ALOS-2)」と比較すると、画質の高さは維持しながら一度に観測できる範囲が4倍の200km幅に拡大した。これを実現したのが世界初の新技術「デジタル・ビーム・フォーミング(DBF)」だ。従来は、一度に1か所しか観測することができなかったが、デジタル・ビーム・フォーミングを用いたSAR「PALSAR-3」は、軌道上で高速なデジタル演算を行うことで、同時に最大4か所の観測が可能となった。観測幅の拡大に伴い、だいち2号に対して、年間の同一地点の観測回数が4回から20回に増加した。

出典:三菱電機、「先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)概要資料」

観測幅が広がったことで衛星から得られるデータ量が増えたが、地上に伝送する技術もだいち2号の約800Mbpsから約3.6Gbpsという高速化を実現。それに合わせて、太陽電池の発生電力は約5,300ワットから約7,000ワットに向上した。

苛酷な宇宙環境でも正常に動作するよう試験を積み重ねる

世界に誇るすごい技術を詰め込んだ、だいち4号。ここまでたどり着くには、並々ならぬ苦労があった。真空、激しい温度変化など擬似的な宇宙環境を作り、大きな機体を吊上げた状態で各機器が正常に動くか、機能・性能要求を満たすか、試験を繰り返した。

「SARは非常に大きな電波を発します。衛星のなかで電波干渉がどのくらい起きるのか、当社の情報技術研究所と協力して電波を遮蔽したなかで行った干渉試験がとくに難しかったですね」(楠田さん)

「デジタル・ビーム・フォーミング開発においては、-20℃~+55℃の広範囲な温度環境下のなかでの安定した性能をだすための調整や、観測したデータから最終的にきちんとした画像が作成できるか、補正処理などにおいてかなり苦労しました」(柴田さん)

試験はタイトなスケジュールのなかで行われた。だいち2号の設計寿命は5年だが、まもなく10年が経とうとしているため、だいち4号の早期打ち上げが望まれているからだ。難しいチャレンジの連続だったが、前向きに取り組み続けた楠田さんと柴田さん。ほぼ共通設計となっている先進光学衛星「だいち3号」をベースにそれぞれの機器をグレードアップする方法をとることでより信頼性高く、しかもスピーディーに開発を進めることに成功した。

衛星データをどんどん利活用してほしい

楠田さんは2010年に入社。2015年まで衛星開発に携わったあと、1年間シンガポールに駐在。帰国後、このだいち4号の開発に加わった。2017年に入社し、だいち4号を担当してきた柴田さんは、今回が自ら携わった衛星の初めての打ち上げとなる。

「東南アジアの学会で、学生達がだいち2号のデータを利用してさまざまな研究をしている様子を見ました(観測したデータは一部JAXAの「JAXAデータ提供サービス」から使用できる)。だいち4号も長期にわたって観測を続け、そのデータを世界で多くの人々に利活用していただきたいと思っています。また、三菱グループのなかでも衛星データを利用した新しいビジネスが生まれたらうれしいですね」(楠田さん)

「だいち4号のデジタル・ビーム・フォーミングは海外の学会でもかなり注目されております。世界と競争できる技術力を当社は持っています。今後も技術力、プロジェクト力をさらに進化させ、世界にアピールしていきたい。個人としては、自分が携わった製品が日本だけでなくて世界の人々の安心安全につながっていることにやり甲斐を感じているので、今後も役立つ衛星の開発に携わっていきたいと思っています」(柴田さん)

三菱電機社内では衛星の名前を、親しみを持って愛称で呼ぶ社員も多いという。だいち4号もまた、それだけ熱い思い入れと期待を背負っている。

「当社が開発に関わる衛星が社内外で広く愛されていることをとてもうれしく思います。今回の打ち上げに期待しています。」(楠田さん)

INTERVIEWEE

楠田 洋一郎 YOICHIRO KUSUDA

鎌倉製作所

柴田 将暢 MASANOBU SHIBATA

鎌倉製作所

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

1921年設立。「たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実現に貢献する」という企業理念を掲げ、重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、家庭電器などの製造・販売を事業目的とする。また、グループ内外の知見の融合と共創により、進化した統合ソリューションを提供する「循環型デジタル・エンジニアリング企業」へ変革し、多様化する社会課題の解決に貢献していく。