三菱関連企業のトップのお考えやお人柄をお伝えする連載『トップインタビュー』。第17回はニコン社長の徳成 旨亮氏に学生時代やキャリアの話、今後のビジョンなどについて聞いた。

食べ物は魚が好物。お酒は控えめだが何でもいける。趣味はフルートにギター、ゴルフ。著書多数だが多読派ではない。休日は犬の散歩や読書、楽器演奏をして過ごす。

ニコン社長

徳成 旨亮(とくなり・むねあき)

1960年福岡県生まれ。1982年慶應義塾大学法学部卒業後、三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)に入行。ペンシルベニア大学ウォートン・スクールAdvanced Management Program for Overseas Bankers修了。2009年同行執行役員、2015年三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務グループCFO兼三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)常務取締役CFO。2020年ニコン専務執行役員CFO、2024年より現職。本業のかたわら執筆活働を行い、ペンネーム「北村慶」名義で著書多数。本名では近著に『CFO思考』。

――今年7月29日から品川区西大井の新本社が稼働しました。ビルは開放感のある空間で、目の前の通りはニコンの旧社名・日本光学工業にちなみ「光学通り」と呼ばれ、ニコンとの縁も深い場所です。新本社を契機にどんな会社にしていきたいとお考えですか。

徳成もともと私達は戦前から100年以上にわたって、この地に拠点を構えてきました。東京23区で、社名が通りの由来になっているところは珍しく、品川区では唯一だと聞いています。今回、このゆかりの地に本社を構えたわけですが、過去にこの地から世界初の製品を生み出してきました。私達はこれからもこの地から世の中のためになるイノベーティブな製品を生み出していきたい。そう考えています。

――これまでのビジネス街のオフィスとは打って変わって、非常に広い空間で明るく、オフィスの席には仕切りもありません。確かにここからイノベーティブなものが生まれそうな雰囲気ですね。

徳成主眼は働き方をどう変えるか、社員にとってどんな場所がイノベーティブかというところにあります。多様な働き方に対応できるよう建物に工夫を凝らし、屋外のテラスなど、デスク以外でも勤務することが可能です。Activity Based Working(ABW)の考え方をもとに、業務に対して最も高いパフォーマンスを出すために、働く場所を社員一人一人が自律的に選択できるようにしています。また、環境に配慮したオフィスビルの実現も目指しました。日射遮蔽効果に優れた外装デザインを採用することで必要な空調用エネルギーを抑制できるなど、従来の建物より50%以上のエネルギー消費量を削減できるようになっています。建設資金の一部については、日本の精密機器業界では初めて、企業の気候変動対応を支援する日銀の気候変動対応オペレーションを活用した「グリーンローン」で、低利で資金調達しています。

――イノベーションを生み出すには何が必要だと考えておられますか。

徳成私は多様性のなかからしかイノベーションは生まれないと考えています。実際、当社では、管理職の約34%がキャリア採用となっています。

また、新本社は複数の研究ラボを備えたイノベーションセンターでもあります。23区内に研究ラボを置く企業は少なく、多くは郊外にあります。そこで私達は本社と同じビルのなかに、カメラ、半導体、ヘルスケアなどの研究ラボを設置し、各地から集まったエンジニア同士が刺激を受けやすいような環境を用意しました。加えて、リクルートの面からも、このビルは23区内で働きたいエンジニアを集めるのに有利にはたらく。このようにして、この西大井の地から、革新的なイノベーションを起こしていきたいと考えています。

信託・銀行時代はペンネーム「北村 慶」名義で著書多数

――最近のニコンは変わったように見えますが、ご自身ではどうお考えですか。

徳成私は2020年4月にニコンに入社しましたが、その当時、このままではいけないという雰囲気が社内にすでにありました。カメラ等の製品を扱う映像事業は2019、2020年度と2期連続の赤字で、会社全体でも100年を超す歴史のなかで、2020年度は最大の赤字を計上しました。

私達はそのどん底から脱し、当社の技術力をもとに社会課題の解決を志し、成長戦略とサステナビリティを同時に実現していくことを目指しました。今では社員が自由な発想でビジネスを考えられるようになったと思っています。事実、「3D画像解析技術を用いた牛の分娩支援」といった新たな分野でのソリューション提供にも取り組み始めています。

また、スマホの影響で映像事業は衰退すると思われていましたが、実際はそうではなく、スマホで撮影を楽しむ方が多くなったことで、より高度な映像表現へのニーズが高まり、高級カメラの販売が今、増えています。当社は、ミラーレスカメラを中心とした中高級機への注力を戦略的に行い、その結果、映像事業は黒字転換しただけでなく、高い収益を上げられるようになりました。また、映像事業のさらなる成長を見据え、今年、米ハリウッドで高い評価を受けている業務用シネマカメラメーカーRED社を子会社化しました。

――徳成さんは趣味がフルートにギター、銀行時代は本業のかたわら執筆活動も行い、ペンネーム「北村 慶」名義で著書も多数書かれていましたね。

徳成あまりにも多種多様のことをしているので、「徳成は実は双子の弟と役割分担しているのではないか」と言われることがあります(笑)。

本の執筆は、土日、夏休みや年末年始など時間が取れる範囲で行ってきました。

もともと執筆を始めたのは、私が年金や資産運用をなりわいとする信託銀行出身で、世のなかに「投資」に関するリテラシーを広めたいという思いがあったからです。「投機」ではなく、まっとうな「長期・積立・分散投資」の重要性をずっと主張してきました。本に理論を書くだけでなく、自分でも13年間、積立投資を実践し、その結果を著書で公開しています。今は自分が長年主張していたことが、つみたてNISAや確定拠出年金(iDeCo)という形で制度化されたことを、本当にうれしく思っています。

朝日新聞の「経済気象台」や日経新聞夕刊の「十字路」にも定期寄稿し、ニコンのプレゼンス向上のため講演なども引き受けていましたが、こうした活動は社長になってからは業務に専念するために封印しています。

――福岡県のご出身ですが、子どもの頃から多趣味だったのですか。

徳成私は福岡県北九州市沖の玄界灘に浮かぶ全島人口200人ほどの藍島(あいのしま)で育ちました。両親は公立学校の教員でした。大変だったのは電気が夕方17時から21時までしか使えないこと。しかし、すべては今日よりも明日と考えるような楽天的な性格の子どもでした。

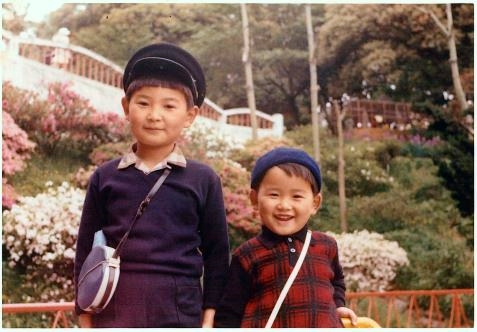

小学生の頃、弟と北九州市到津遊園地で。

徳成北九州市に移ってからは公害で小児喘息に罹ってしまい、体は弱かった方だと思います。スポーツではなく、フルートやギター、天体観測などに熱中していました。ニコンとの出合いもこの頃です。天文台にある日本光学製の天体望遠鏡は「天文少年」には垂涎の的でした。

大学では学者を目指すも

家庭の事情で就職へ

――大学は慶應義塾大学法学部政治学科に進まれました。

徳成苦学生で塾の講師などアルバイトばかりやっていましたが、実は学者になろうと考えており、勉強はかなりしていた方だと思います。

しかし、父が倒れたことで経済的な事情から就職せざるを得なくなったのです。ただ、事業会社の就職戦線の時期は過ぎており、銀行しか選択肢がありませんでした。都市銀行は同期の人数が多く、そのなかでガツガツやれる自信があまりない。信託銀行なら年金や不動産など専門的な分野もあり、自分にも合うかなと思い入行することになったのです。

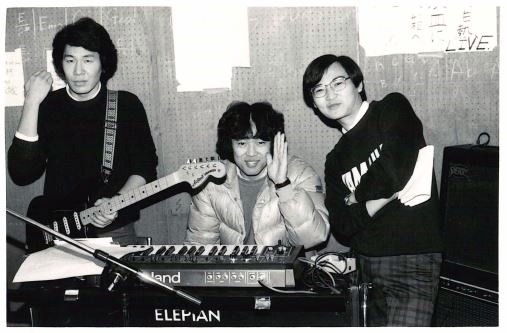

慶應義塾大学時代の徳成社長(右端)、日吉キャンパスにてバンド仲間との一枚。

――三菱信託銀行に入行されて、最初の配属はどこだったのですか。

徳成最初は町田支店です。そこで退職金を集めたり、スーパーの両替金や年末年始にはお寺でお賽銭の集計などをやったりしていました。ほかの同期は丸の内支店や虎ノ門支店など都心に配属されていましたが、私だけ独身寮から違う方向へ行かなければならない。すごく“都落ち”感がありましたね。ただ、町田支店は小さかったので、店頭、出納、資産運用や相続の相談など多くの仕事を体験することができました。今振り返れば、そのときの現場での経験が非常に役立っています。生涯の伴侶とも出会うことができました。

町田支店には2年ほどいましたが、もともと国際ビジネス志望だったこともあり、日本スペイン協会に派遣され、半年間ほどスペイン語を勉強しました。その後は国際金融部を経て、ロンドン支店で勤務することになりました。

不良債権問題に直面した

ビジネスパーソン人生で一番辛かったこと

――1991年からペンシルベニア大学ウォートン・スクールのAMP(Advanced Management Program)に留学されていますね。

徳成ロンドン支店では航空機ファイナンスや英仏海峡トンネルなどのプロジェクト・ファイナンスを担当していたのですが、帰国後、次のビジネスを探すように言われ、アメリカのハリウッドでフィルム・ファイナンスへの参入の可能性を調査し、その流れで31歳のときにウォートン・スクールに通うことになりました。

帰国後は、国内の重厚長大企業向け営業を担当し、M&Aの仲介業務なども経験しました。

しかし、楽しくお客さまとビジネスしていたら、不良債権問題が浮上し、経営企画部に異動となりました。

当時は山一証券の破綻や長銀の一時国有化など日本の金融界がどうなるのかという激動期。経営健全化計画を政府に提出して公的資金を導入し、経費削減のため私自身も経営企画部の課長として地方支店の閉鎖を主導する役割を経験しました。信託で引き続き働きたい、親しいお客さま達と離れたくない、という地方社員の思いに応えられない、自分のビジネスパーソン人生のなかで一番辛く悲しい思いをしました。

――徳成さんといえば、米国『インスティテューショナル・インベスター』誌の投資家投票でベストCFO(日本の銀行部門)に2020年まで4年連続選出されるなど、CFOとして名を馳せています。どんなきっかけでCFOの道に入られたのでしょうか。

徳成自分のキャリアのなかで大きかったのは経営統合を2度経験したことです。一つは三菱信託銀行と日本信託銀行、東京信託銀行の3行合併と三菱東京フィナンシャル・グループという持株会社の設立を同時に行う、というプロジェクトに信託の経営企画部 次長のときに参画しました。ちょうど持株会社に関する法律ができ、銀行がこぞって持株会社を作り始めたときでした。

その後、経営企画部 副部長のときに、UFJグループとの経営統合にも携わりました。

私がCFOの道に入ったのは、こうした銀行の合併・統合業務からです。会社が合併を検討するときは、想定される統合後のバランスシートや損益計算書を作ることになります。また、公的資金を返済し資本を厚くするために投資家にIR(インベスター・リレーションズ)活動を行い、資本市場にアクセスする必要がありました。そうした流れで財務の道に入り、その後、経理の勉強をするようになった、という経緯です。

――2015年には三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)取締役執行役常務グループCFOと三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)常務取締役CFOを兼務されています。

徳成統合作業を通じて銀行の方々と一緒に仕事をしたことがどう作用したのか、信託を辞めて、持株会社MUFGと銀行のCFOに就くことになりました。信託出身者としては前例のない人事でした。

結果として、信託と銀行および現在のニコンと、三菱金曜会の3社で専務CFOを経験したことになりますが、CFOは経理・財務にとどまらず経営戦略や非財務的企業価値にも一定の責任がある、という感覚で業務にあたってきました。

サステナブルな社会に貢献できれば

誰かが必ず評価してくれる

――改めてニコンをどういった会社にしていきたいとお考えですか。

徳成私達の技術で社会の課題解決に貢献していきたいと考えています。サステナブルな社会を実現するためにニコンが本業で貢献できれば、それは社会の誰かが必ず評価してくれ、正当な対価が得られるはずです。

私達の原点は「光利用技術」と「精密技術」です。例えば、半導体露光装置では、光を自在に操りシリコンウエハ上に回路を造形していますが、その技術を応用して、旅客機の表面にサメ肌を模した特殊な微細構造を加工することで空気抵抗を抑える技術をビジネス化しようとしています。この技術によって燃料代が削減でき、CO₂削減にもつながる。いわば経済合理性と環境対策を両立できるのです。そうしたサステナブルなビジネスをこれからも拡大していきたいと思っています。

――三菱グループの企業を3社経験されたわけですが、三菱の強さはどこにあると考えていらっしゃいますか。

徳成やはり真面目な会社が多く、懸命にビジネスをやろうとしていることが共通していると思います。ときとして保守的とも言われますが、必ずしもそうではない。新しいことをやりたい人間は三菱にもたくさんいます。

また、日本のことを常に考え、私達が国や社会を支えなければならないという思いが強い。それはグループ内のどの企業の方と話していても感じることです。そうした仲間達と触れ合い、思いを共有できる機会や場がグループにはたくさんあります。もし困ったことがあっても、グループには異業種であっても相談できる企業がある。そんなグループの一員であることは、何よりありがたいことだと思っています。