三菱関連企業のトップのお考えやお人柄をお伝えする連載『トップインタビュー』。第14回は三菱UFJアセットマネジメント社長の横川 直氏に学生時代やキャリアの話、資産運用の将来や可能性について聞いた。

気分転換は帰宅時の読書(ノンフィクション中心)や週末のジョギング。最近は年齢も60代になったので、妻と2人で暖かい季節に月1回くらい山歩きをするようになりました。

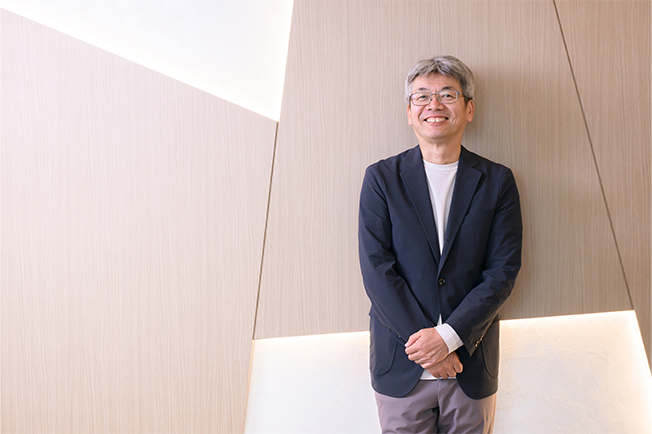

三菱UFJアセットマネジメント社長

横川 直(よこかわ・すなお)

1963年北海道生まれ。1986年に一橋大学経済学部卒業後、三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)に入社。1992年ニューヨーク大学ビジネススクールでMBA取得。2006年三菱UFJ投信(現三菱UFJアセットマネジメント)運用企画部長、経営企画部長などを経て2011年三菱UFJ信託銀行人事部長。2014年三菱UFJ信託銀行受託財産部門/MUFG受託財産事業本部にて受託財産企画部長、2016年常務執行役員、2021年より現職。

――社長に就任されて4年目です。社長のお仕事はいかがですか。

横川慣れるかなあと思っていたのですが、慣れないですね(笑)。以前にMUFGの事業本部長をやっていて、そこでも所属員は数千人いたのですが、大きい会社の一部門と会社のトップでは責任の重さが全然違うと実感します。やはり従業員やその家族の生活を背負っていることを始め、さまざまなことに対して会社をしっかり運営していかなければなりません。すべてが私の責任ですから、ずっしりとした重さを感じますね。

――社長の仕事で一番重い仕事とは何でしょうか。

横川一番は雇用をしっかり維持することです。また、弊社は多くの個人投資家や機関投資家に運用をお任せいただいており、その運用をしっかりと付加価値をつけて継続していくことも重要です。さらに、毎日、投資信託の基準価額を算出し発表しなければなりません。もし1日でも出ない日があれば、お客さまに大変なご迷惑をおかけしてしまう。基準価額が出るのが毎日午後6時前くらいですが、それを見てホッとするという日々を過ごしています。

――仕事の疲れやストレスはどう解消されているのでしょうか。

横川気分転換は週末のジョギングでしょうか。年齢も60代になったので、妻と老後をどうするかという話をしていて、2人でできる山歩きでも、と暖かい季節に月1回くらい山歩きするようになりました。また、会社の帰りに本を読むことも気分転換になります。今はノンフィクションの文庫や新書をよく読んでいます。社内向けに書いているブログでも読書案内をしているのですが、最近印象に残っている本は『三井大坂両替店』(中公新書)です。江戸時代中期の生データに基づいた研究書ですが、自分で調べて独自に論評している本は好きですね。

ファンドマネジャーなど運用業務で20年ほど仕事をしてきた

――小中高時代はどんな学校生活を送っていたのでしょうか。

横川小学生の頃は野球やサッカーをしていましたが、中学生からは運動が得意でないことを自覚し、鉄道に興味があったので、電車に乗ったり、模型を作ったりしていました。高校は親の転勤で1年次が横浜で、2年次からは札幌で過ごしました。引き続き電車は好きで、当時の国鉄の路線はほとんど乗っています。今はあまり乗らなくなってしまって、長崎新幹線や今年開業した北陸新幹線の金沢・敦賀間も乗ってないですし、私鉄では関東圏の私鉄や名鉄は制覇しましたが、近鉄はまだ。老後の楽しみにしています。

小学校3年生の頃の横川社長(左)とお兄さま(右)

――大学ではどんな学生だったのですか。

横川父親が銀行員だったこともあり、経済に興味があるならと一橋大学経済学部に進みました。地元の大学でもよかったのですが、1人暮らしがしたいのと、いろんなことができそうだと思って東京の大学に入りました。

大学のある国立市はよい環境でした。都会ではないし、流行も敏感に追わなくてよかった。私には過ごしやすかったですね。サークルは鉄道研究会です(笑)。でも将来、鉄道業界で働くことは考えませんでした。趣味を仕事にしたくなかったですから。

大学では武隈 慎一先生の理論経済学ゼミに所属していました。就職は、いろんな人に出会えて、自分を磨ける仕事がしたいと金融業界を志望しました。でも金融の何をすべきか決め切れず、信託銀行ならば、銀行業務のほか、不動産もあれば、証券代行や相続もある。これだけあるなら自分に合うものも見つかるだろう。そう思い、ある種、モラトリアム的な発想で、三菱信託銀行に入社することになりました。

――社会人となった86年はバブル期に突入する直前ですね。

横川入社後、法人融資を希望していたのですが、配属されたのは年金運用部でした。外債投資チームのアシスタントからスタートしました。当時はまさにプラザ合意後で、為替の変動も激しかった。その模様がニュースで紹介されたり、先輩のファンドマネジャーが新聞に登場したり。自分の目の前で新聞に載るようなことが起こっている、しかも新聞に載る前にその情報を自分は知っている。そんな雰囲気が面白く、自分でも債券や金融市場について勉強してみました。すると、実は自分は分析することが好きなことに気づいたのです。

それ以来、20年ほど債券投資、株式、アセットアロケーションなど運用の世界で仕事をしてきました。自分は運用の分析をお客さまに分かりやすく説明する仕事が好きで、その後、運用から企画の仕事をするようになりますが、ファンドマネジャー時代に培ったものがその後に活きたと感じています。

NYでの30代の頃の横川社長

ファンドマネジャーの仕事ではいつも満足することはありませんでした

――27歳のときには、ニューヨーク大学ビジネススクールに留学されています。

横川運用ではアメリカの債券を扱っていたので、一度は本場を見てみたい。社内選考があったのですが幸いにも行かせてもらえることになりました。一方、ニューヨークは治安の悪い時代でしたが、学生の格好をしていたので、被害に遭うこともなく、充実した2年間を過ごせました。

当時のニューヨーク大学ビジネススクールはウォール街の近くにあり勤めているビジネスパーソンが仕事を終えてから学べるところでした。そのため、夜の授業の方が内容も面白く、ウォール街の人達と机を並べて勉強していました。彼らは弁も立ちます。私も負けないように遠慮してはダメだと刺激的な日々を過ごしました。

――仕事で先輩に教わったことや自分で印象に残っている経験はありますか。

横川年金運用部に入ったとき、先輩から初めて仕事を引き継いだのですが、「マニュアルあるんですよね」と聞いたら、「そんなもんあるわけないじゃないか、おまえが考えるんだよ」と言われました。そんなものかと思いましたが、よくよく考えれば、新設された部署だったので、先輩も手探りでやっていたのです。それまで学生だったので、仕事も「教わる」「学ぶ」ものだと思っていたのですが、「自分で考えなければならない」ということを早々に学びました。今振り返れば、すごくありがたかったと思っています。

また、ファンドマネジャーの仕事を通して学んだことは、物事を俯瞰して見るということです。もし自分がやっていることを相手に説明するなら、どんな背景があるのか、そこから始めなければ相手は理解してくれません。分析についても、説明するのが上手な先輩がいて、歴史や背景を自由自在に扱いながら、分かりやすく解説していました。そんな先輩を見ながら、俯瞰して説明していくことが大事だと思うようになりました。

――20年ほど運用に携わり、ファンドマネジャーにとって必要な能力とは何だとお考えでしょうか。

横川リスクをコントロールする能力です。いわば、リスクを取れるときには積極的に取りにいく、取れないときには慎重にする、そのメリハリを的確につけていく能力ですね。言い方を変えれば、「損切りできますか?」ということ。相場が下げの局面で、保有し続けていれば、自分の当初の見込み通り値上がりする可能性もあります。しかし、その見方が違っていたと思ったら思い切って売却しなければなりません。この損切りのうまい人が、よいファンドマネジャーとして生き残っていたように思います。

自分がポジションを取って取引するようになったとき、先輩から「これしかポジション取らないの?」と言われました。もし自分に自信があるなら、もっとリスクを取れということです。ただ、私の場合、ファンドマネジャーの仕事ではいつも自分に満足することはありませんでした。この世界に完璧はない。唯一お客さまに運用実績でお褒めの言葉をいただくときだけは救われる思いがしていましたね。

日本の投信の世界はステージが変わった

――運用業務から、企画や人事の仕事をされたあと、2021年のコロナ禍中に社長に就任されました。

横川コロナ禍中は大変でしたが、2022年の後半くらいから出社比率を少し高めるようにしました。現在はリモート勤務と出社のハイブリッド体制で、出社比率は6~7割くらいでしょうか。子育て世代の社員はリモート勤務をよく利用しています。私も月1~2回ほど考え事をするためにリモート勤務にしています。また、運用業務もリモートで対応できるようになっており、コロナ禍前には絶対無理だと思っていたことが、今できています。もし会社にアクシデントが起こったときは、自宅でも対応できる。BCP(事業継続計画)対策についても、レジリエンスが高まっています。

――事業では、コストも安く、世界中の株式に分散投資できる投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(略してオルカン)が個人投資家の間で人気です。

横川従来、個人投資家向けの投信残高は60兆円ほどで止まっていました。これまでは投信好きの方が、上がると売る、下がると買うことを繰り返す世界。残高は増えず、私は「60兆円の壁」と呼んでいました。

それが変化してきたのが2018年からです。積み立てNISAが始まって、これまで投信を購入したことがない、上がっても下がっても積み立てる、つまり、老後のために運用したいというお客さまが増えてきたのです。その後、老後2000万円問題や、コロナ禍で在宅時間が増えたこともあり、若年層だけでなく幅広い層に投信が浸透するようになりました。現在では個人投資家向け投信の残高は130兆円近くに到達しています。さらに新NISAによって、これまで年5兆円の流入だったものが、今年は月に1兆円超が流入し続けており、この流れはさらに加速しています。日本の投信の世界はステージが変わったと実感しています。

――最後に読者へのメッセージをお願いします。

横川まだ資産運用を始めていない方がいれば、ぜひ考えてみていただければと思っています。自分の生活を豊かにするには、自分で働いて節約するだけではありません。もしお金自体に働いてもらって、年数%上昇すれば、30年間で大きな資産となって戻ってきます。老後の資金だけでなく、お子さまの教育資金のために利用してもいい。それは自分や家族のためにもなれば、日本企業に投資すれば日本のためにもなる。皆さんもぜひ資産運用を始めていただければと思っています。