三菱関連企業のトップのお考えやお人柄をお伝えする連載『トップインタビュー』。第16回はキリンホールディングス社長COOの南方 健志氏に学生時代やキャリアの話、社長としての会社の目標などについて聞いた。

趣味は週末の運動で、現在はテニスレッスンに注力。年1回の出身高でのバレーボールも欠かさない。食べ物は何でもOK。お酒はビールとワイン。読書は人物評伝ものが好き。

キリンホールディングス代表取締役社長COO

南方 健志(みなかた・たけし)

1961年広島県生まれ。中学2年から東京で育つ。1984年東京大学農学部卒業後、麒麟麦酒入社。2012年同企画部長、2013年キリン執行役員経営企画部長、2016年ミャンマー・ブルワリー社長、2018年協和発酵バイオ社長、2020年キリンホールディングス常務執行役員、2022年協和キリン取締役、同年取締役常務執行役員ヘルスサイエンス事業本部長、2023年ブラックモアズ社取締役、2024年3月より現職。

――広島県呉市のご出身ですが、どんな子ども時代を過ごされましたか。

南方田舎に育ちまして、小学校も1クラスしかありませんでした。目の前が瀬戸内海、振り返れば山でミカン畑やびわの木が拡がる自然に恵まれた地域で育ちました。呉市は古くから海軍の拠点があり、戦艦大和も建造された造船産業の集積地でもあります。私の父も造船エンジニアだったため、よく呉の港町まで連れて行ってもらいました。海に浮かぶいろんな船の景色は今でもよく覚えています。

――スポーツは何かされていたのですか。

南方小学4年のときにスポーツ少年団でバレーボールを始めました。今は室内でやるのが当たり前ですが、当時は屋外でした。地元の中学に入ってからも続けましたが、中学2年生になるときに、父の仕事の関係で東京の学校に転校することになりました。

当時は東京から届いた手紙を触るだけで緊張したものですが(笑)、田舎から突然、東京へ行くことになってびっくりしました。夜行列車で上京して東京での生活が始まったのですが、学校では広島弁が出るため、しばらくの間、無口でおとなしい少年で通していました。

転校した中学は男子バレーボール部がなく、周囲に声をかけ、なんとか6人集めて部をつくったのですが、女子バレーボール部にコテンパンにされた記憶がありますね。高校は都立西高に入りましたが、そこでもバレーボールを続けました。決して身長が高い方ではないのですが、ボールを拾って、つないで、打って、点を取るという球技の面白さに魅せられたのです。

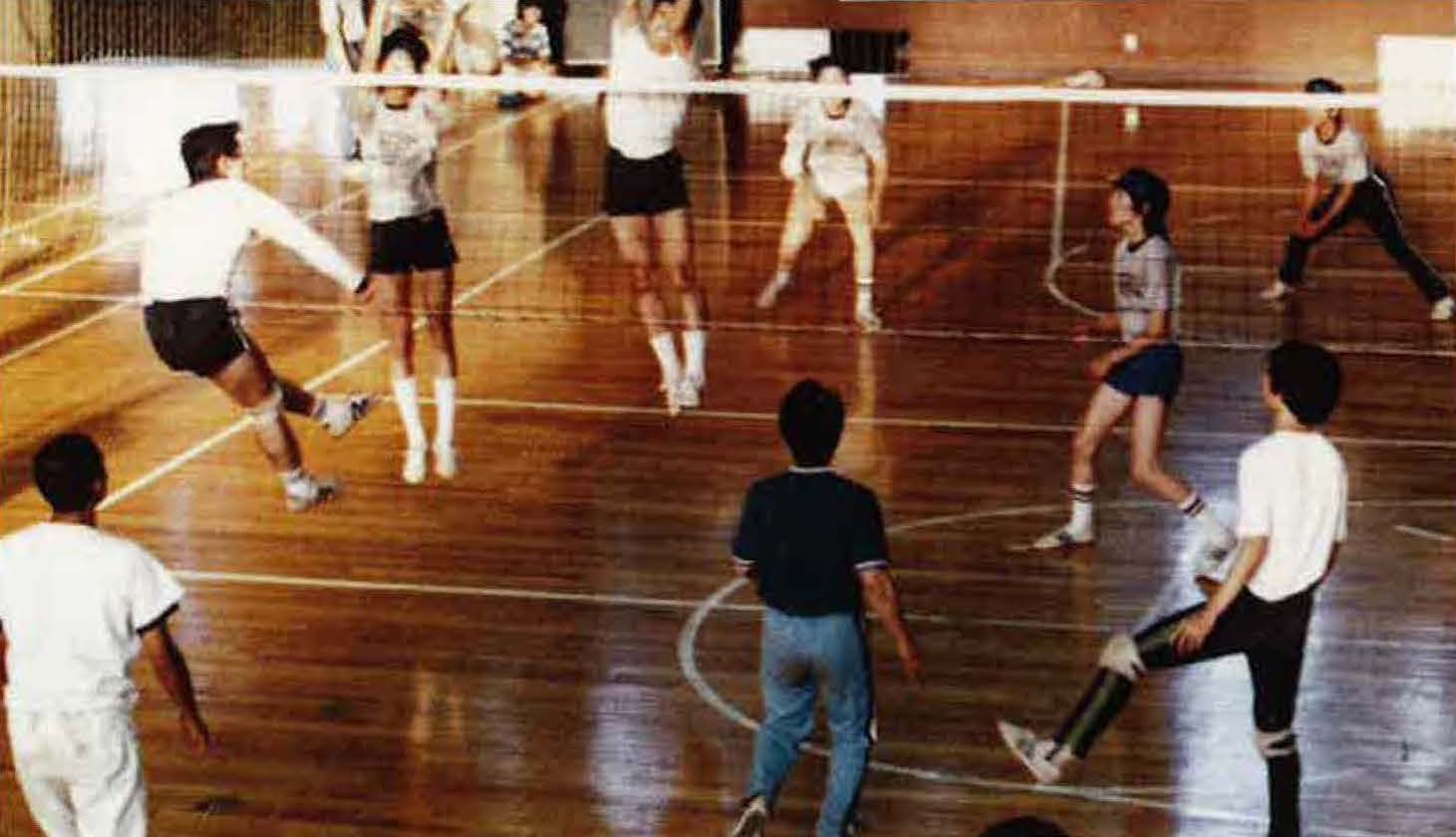

高校時代バレーボール部の南方社長。豪快にアタックを決める。

――高校でもバレーボールを続けながら、現役で東大への進学を果たされます。

南方小学2~6年まで算盤塾に通っており、それで数学が得意になったのかもしれません。また、田舎で育ちましたから、夏休みは昆虫採りに熱中したこともあり、生物など理科に興味を持つようになりました。そうした影響もあり、東大の理科Ⅱ類に入り、農学部へ進みました。農学部にはもともと興味がありました。当時から日本の産業のために自分は何をやりたいのか考えたとき、農業だと閃いたのです。一次産業がこれからも大事になっていく。漠然とそう考え、農学部に進みました。

大学時代に母校のコーチに就任、

当時の経験はリーダーの予備練習になった

――バレーボールは大学でも続けられたのですか。

南方高校まででやり切ったと思って、大学は気楽なスポーツ同好会にでも入ろうと思っていました。しかし、同好会に入っても、面白くない。結局、高校の先輩に誘われて、体育会のバレーボール部に入り直すことになりました。

大学2年生のときは、1年間休部して、西高バレーボール部のコーチを務めました。それまでもOB達がコーチを歴任しており、私もやるしかないと始めたのです。当時、高校の部員は14人。目標をしっかり掲げ、各自の個性を引き出しながら、どうスキルを上げていくのか。あるいは、なかなかレギュラーになれない選手にどう付いてきてもらうのか。自分なりに考えながら指導しました。結果、最後まで誰も辞めず、私についてきてくれました。今考えれば、そうした経験がリーダーの予備練習になったのかもしれません。

――就職については、どのように考えていたのですか。

南方私は農芸化学科の微生物利用学の研究室に属しており、当時は微生物によるバイオマスの研究をしていました。そのせいか、先輩方の多くが発酵系の会社に行っていましたので、自分も何社か回って、キリンビールに入ることになりました。決め手は、きちんとした面接をしてもらったからです(笑)。というのも、けっこう厳しい試験だったのです。英語に始まり、「DNAの構造を説明しなさい」といった技術的な質問に口頭で答えるなど、きちんとした基礎知識があるかどうかも確認されました。最後は官能試験もあり、甘味や塩味など味覚を識別するテストもありました。やはり技術系としてビール会社に入るわけですから、相応の厳しい試験が必要だったのでしょう。

――入社後は、ビール生産部門に配属になります。

南方茨城県の取手工場に配属されました。同級生は研究職に進んだ人の方が多く、一時期はうらやましいと感じたこともあります。ただ、工場の方が自分の性格に合っていると思って、働くことになりました。

もちろん現場の方々と一緒に仕事をしていくなかで、失敗もありました。とくに技術系のせいか、どうしても理詰めで話してしまうのですが、言い過ぎると、「現場のことを分かっていないくせに勝手なことを言うな」と反発を受けるなど摩擦はときどきありました。工場でトラブルが起きたときにその原因を追究するのは当然ですが、自分の仮説と現場の仮説が食い違うこともあります。そんなときも自分の思うことはきちんと伝え、現場の意見も取り入れながら、ベストな解決策を見つけていく。そうした経験は問題解決するときのよいトレーニングになったと思っていますし、今でも現場は自分の原点です。

日本のビール消費のピークは1994年。

いろんな新商品にチャレンジする

――当時、キリンビールはほかを寄せ付けぬトップ企業でした。

南方私は工場にどっぷりで、ビールを造っても、造っても供給が追い付かない時代。まさに右肩上がりの成長を続けていました。一方で、労働組合の経験もさせてもらって、取手工場に5年半いるうち、4年間組合の幹部をし、最後は会社と直接交渉する書記長も務めました。どこで互いの主張の折り合いをつけるのか、毎週のように交渉していました。そこで会社の実態を知ることもできましたし、経営のことも学べたと思います。

――人気商品となる『一番搾り』の開発にも携わられたとか。

南方私の同期がマーケティング部門で『一番搾り』を担当しており、彼から醸造担当の私に連絡がありました。二番搾り麦汁を使わない製法の『一番搾り』を造ってほしいと聞かされたのです。最初は耳を疑いました。二番搾りも相応に使える原料であり、それを廃棄するという、もったいない作り方をすれば、工場の原価を上げることにもなります。それまでは一滴でも原料を大事にしようと取り組んできたのに、新たな発想の商品を聞かされたときは「本気か?」「現場の苦労を知っているのか?」と言い返しました。正直、現場としては仕方ないなと思いながら開発がスタートし、翌年の1990年に発売となりましたが、大ヒットし、今も売れ続けています。やはり「常識を疑うこと」が大事であり、それがブレイクスルーにつながった。その頃からキリンの商品開発力のレベルが相当上がっていったと思います。

――取手工場に勤務したあと、商品官能評価チームなど本社の仕事に移っていきます。

南方技術系であるため、コンセプトに沿ってどんな中味を造るのか。味の設計をしながら、官能評価からマーケティングまでさまざまな部署を経験しました。その後、30代でキリンヨーロッパなど初めての海外勤務も経験しました。その頃から、私も従来とは違う発想のビールを提案していかなければ生き残れないと思うようになりました。

日本のビール消費のピークは1994年。その年はとても暑い夏でしたが、それをピークに現在までビール市場は縮小を続けています。1990年代前半からはラガー、一番搾りに次ぐ第三の柱としていろんな新商品にチャレンジするようになりました。しかし、新商品を出したからといって、必ずしも売れるわけではありません。出しては失敗することを繰り返していました。

ライバルにシェア首位の座を逆転される

シェア争いに目を奪われ、主体的になれず

――そうしたなか、キリンビールがシェア首位の座を逆転されたのが2001年。外側から見れば、キリンは一転して、劣勢に立たされたわけですが、当時、社内はどのような雰囲気だったのでしょうか。

南方もともとキリンはビール市場で60%以上のシェアを持っていました。そのため、独占禁止法などさまざまな問題もあり、これ以上、シェアを伸ばすわけにはいかない。ビールの販促活動も抑制せざるを得なかったのです。そこから会社としても多角化に舵を切っていきます。

その一方、こうした流れのなかで、お客様との距離が生まれてしまったという反省もあります。当時は「殿様商売」とも揶揄されましたが、黙っていても売れている時代が長く続いたため、結果として社内の体質をなかなか変えることができなかった。新たなチャレンジをする他社と保守的な姿勢である私達との違いが最終的に2001年の結果に表れたのだと考えています。私達は攻めるというよりも、いかにシェアをキープするかという立場になってしまった。社内では競合とのシェア争いに目を奪われ、主体的になれなかったのです。

そこで当時の荒蒔 康一郎社長が『新キリン宣言』としてもう一度、お客様本位、品質本位に立ち返ることを宣言しました。そこから原点に立ち返り、やるべきことをやろうと本来のキリンらしい戦い方ができるようになっていったのです。

――2012年にはキリンビールの企画部長に就任されます。

南方現在の磯崎 功典会長CEOがキリンビール社長に就任するタイミングで、企画部長に就くことになりました。当時は、綜合飲料戦略として国内の酒類・飲料事業を束ねたキリン株式会社を設立し、グローバル化を推進しました。日本、オーストラリアなどを強化し、綜合飲料で戦っていく方針を立てたのです。

2011年の東日本大震災では、仙台工場が大きな被害を受けました。そこからCSV(Creating Shared

Value 社会と共有できる価値の創造)を経営に取り入れ始め、2013年に日本で最初のCSVを専門とする部署を立ち上げました。酒類事業を営む企業としての責任を果たしながら、健康・コミュニティ・環境といった社会課題に向き合い、ビジネスを進めていく方向に転換し、CSV経営に舵を切りました。それから10年経過し、CSVは組織や社員にもかなり浸透しています。

皆が胸を張って仕事ができるよう

1つの目標に向かってがんばれる環境をつくる

――その後、ミャンマー・ブルワリーの社長や協和発酵バイオの社長、キリングループのヘルスサイエンス部門といった中核部門を統括されるようになります。

南方ミャンマーの事業については、経営企画部長のときに取締役会で参入を議論するメンバーの一人でしたので、自分でも何とかしなければという思いがありました。「計画した者が実行する」という社内の昔からの習わしもあり、2016年に2代目の社長として赴任し、その2年間は右肩上がりの成長を遂げました。それだけに2021年2月にミャンマーでクーデターが勃発した際に、人権方針に基づいて撤退を決断したことは大きな経営判断でした。

また、2018年に協和発酵バイオの社長に就いたときは、食品から医薬の原薬を作る会社に移ったので、勉強しなければならないことがたくさんありました。2022年からはヘルスサイエンス事業の本部長を務めました。

キリングループは2019年に従来の酒類・飲料・医薬事業に加え、新規事業として、自社の発酵・バイオテクノロジーを駆使してヘルスサイエンス領域に参入、「プラズマ乳酸菌」商品を中心に事業を拡大しています。さらに、2019年より資本業務提携を行っているファンケル社と互いにベストパートナーとして良好な関係を築いてきましたが、今年9月にTOBが成立し、ファンケル社がキリングループの完全子会社となります。これにより両グループの強みがさらに活かされ、スキンケアほか、サプリメント、通販などの事業を通して国内外のお客様に新たな価値を提供できると確信しています。

また、今年の3月まで協和キリンの取締役も務めましたが、こちらはまさに医薬のど真ん中であり、ビール出身の人間からすれば、アウェーの領域。自分なりにキャッチアップし、医薬事業の難しさ、奥深さを経験させてもらいました。グループの食、医薬、ヘルスサイエンスをすべて経験したことは非常に貴重な事だったと思っています。

――2024年初頭に社長への就任を打診されたときは、どんなお気持ちでしたか。

南方最初に打診されたときは、磯崎の傍らで社長業の大変さを見てきたので、「ちょっと待ってください」と言いましたが、磯崎の想いも聞いて、自分としてもしっかり覚悟を決めてお受けしました。その際に、改めて私のリーダーとしての原体験を考えると、やはり工場現場での勤務となります。ときには、品質管理に関するトラブルへの対応で疲弊した現場に直面したこともあります。しかし、やるべきことはやらなければなりません。必ず現場に行って何度も確認し、点検する。そうやって初めて、胸を張ってよい商品をお客さまに提供できるはず。だからこそ、皆が胸を張って仕事ができるよう、一つの目標に向かって社員全員ががんばれるような体制をつくっていきたいと考えています。

――最後に読者へメッセージをお願いします。

南方キリングループはCSV経営を根幹に据えて経営を行っています。それはまさに競争戦略であり、社会課題を自分達の事業課題に転換して、社会とともに成長していく企業になりたいと思っています。もっと高いレベルを目指して、社員一人一人の力を結集し、新たな価値創造に挑んでいきます。

今年4月に発売したビール新商品「晴れ風」はその象徴です。時代を捉えたビール造りを目指し、キリンのビールづくりを土台としながら、今までにない新たな視点を加えて開発した結果、満足感のある味わいでありながら繊細さや飲みやすさを両立したことで、幅広い方からご支持をいただいています。また、売上の一部を日本の風物詩を守る活動に寄付する「晴れ風ACTION」を始動したことも話題を呼び、今までビールを飲まなかった若年層に興味をもっていただきました。このように、イノベーションの力でお客様に新しい風を感じていただきたいと思います。これからもご支援をお願いします。