敷地面積約105万平方メートル、甲子園球場約27個分の広大な敷地を有する高砂製作所。世界最高クラスの性能を誇る発電用ガスタービンを主力製品とし、国内のみならず世界各国の電力需要に応えている。

高砂製作所は大型ガスタービンメーカーの中でも一つの敷地内で研究開発、設計、製造、実証試験を全て一貫して行うことができる世界的にも珍しい生産拠点であり、信頼性の高い製品を送り出してきた。

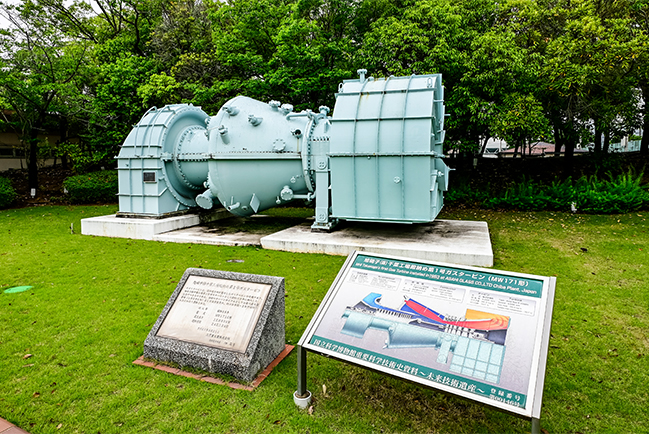

ガスタービンとは、燃料の燃焼によって得られた高温高圧のガスによって回転するエンジンの一種。この回転エネルギーを発電機で電気に変換する。高砂製作所では、1963年のガスタービン初号機の製作以来、より発電効率の高いガスタービンの開発を続けてきたが、近年は発電時にCO₂を出さない水素ガスタービンの研究開発も行い、脱炭素社会への貢献を目指している。

2018年にはタービン入口温度を1650℃まで高め、64%の高い発電効率を実現した。タービン入口温度が高くなればなるほど、タービンを回転させるエネルギーも上がり、発電効率が上がる。発電効率を1%でも上げるために、タービンを構成するすべての部品において改良を重ね、研究開発には終わりがない。

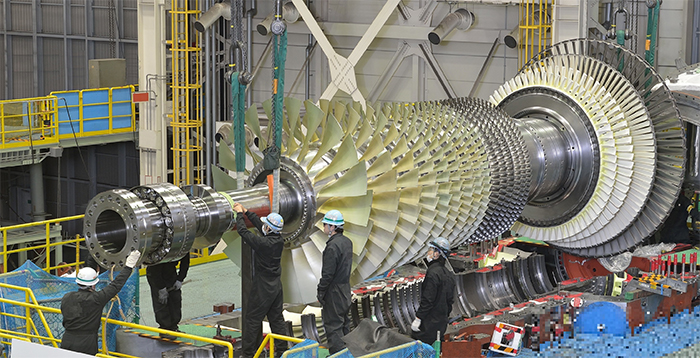

大きなガスタービンだと横手方向の長さは10メートル以上にもなり、その翼の数や形の複雑さに圧倒されるが、何より組み立てに機械だけでなく、技術者の手が多く関わっていることに驚かされる。翼とローターを溶接すると、その部分とまわりの性状が変わり腐食しやすくなるうえ、部品のわずかなずれやゆがみが大事故につながるため、翼とローターは寄木細工のように0.01mmの精度でピタリとはまるよう慎重に組み⽴てられている。技術者の「職人技」を感じさせられる作業だ。

発電用ガスタービンは高温・高圧のガスにさらされながら、1年以上の連続使用が求められるため、高砂製作所では最長2年間にもおよぶ実証を経てようやく一つの製品を完成させる。このものづくりにかける妥協のなさがあるからこそ、世界の市場で高い信頼性を獲得できているのだ。

大きな事業を成功に導く、人と人とのコミュニケーション

そんな高砂製作所の顔となり、来客対応や、地域の子どもたち向けのサッカー大会や三菱重工野球部による野球教室、チャリティーイベントなどCSR活動を手がけているのが、総務部 総務第三グループの長井 涼さん。甲子園に2度出場経験がある元球児らしい清々しい笑顔で、訪れる人を迎える。

「入口にウェルカムボードを掲げたり、見学中に撮影した記念写真をすぐにプロジェクターで投影したりと、細かなことではありますが、お客様から『高砂製作所の対応は素晴らしかった』と思っていただけるよう取り組んでいます。CSR活動では、地域関係者と協力。子どもたちが楽しそうにサッカーや野球をしている姿を見るとやりがいを感じます。こうした活動を通して三菱重工グループのよさを伝えていきたいですね」(長井さん)

原子力セグメント 水・エネルギー部 設計グループの浅井 英明さんは、水素ステーション向けの液体水素昇圧ポンプの新製品開発担当として、開発プロジェクトのとりまとめを行う。高砂製作所は研究開発から実証などさまざまな設備が同一敷地内にあることが大きな特徴だ。その利点を存分に生かす。

「敷地内にある総合研究所とも連携し、お客様からお伺いしたニーズを咀嚼して設計に落とし込み、開発しています。大きなプロジェクトのため、総勢30人以上と多くの人が関わっており、いろいろな課題に対して、知恵を出し合って協議をして前に進めています」(浅井さん)

ガスタービンのメンテナンス工事において、作業を円滑に行うための施策を検討、運用している、エナジードメイン GTCC事業部 高砂サービス技術部フィールドサービス戦略グループの大木 裕代(おおぎ ひろよ)さんも、高砂製作所は充実した設備が魅力だと語る。

「ガスタービンの実機を使って検証したいときに敷地内に実証設備があるので、お客様に設備をお借りする必要がなく、お客様にとっても私たちにとっても助かっています。さまざまな経験によって得た知見は積極的にチームメンバーと共有して活用できるようにし、スムーズに対応できるようにしています」(大木さん)

いつも人の記憶の傍に、三菱重工の仕事がある

シェアードテクノロジー部門 総合研究所 伝熱研究部 伝熱第二研究室の伊東 風弥(いとう ふみ)さんは、熱制御が必要な製品の設計や熱検討、性能を上げる必要があるタービン翼の流体解析や翼設計をメインで行っている。もともと大学での専門は数学だったため、異なる分野での研究や開発に「とても苦労している」と語る。

「『人の記憶に残る仕事』に携わりたいという思いを持っています。例えば、私が手がけたタービンによって電気が作られ、その電気によって家族一緒にこたつに入って過ごしたといった記憶がつくられる。三菱重工グループの製品は人々の暮らしのさまざまな面を支えているので、まさに人の記憶に残る仕事だと思っています」(伊東さん)

HRマネジメント部 高砂HRビジネスパートナーグループ 人材開発チームの岩田 真由子さんは、採用、社員教育などを担当。会社や事業の魅力発信に試行錯誤の日々を送る。

「当社グループの事業はスケールが非常に大きく、社内外問わず関係者が多いので、コミュニケーションを円滑にとりながら、相手の意見を聞きつつ自分の意見を言える方にぜひ一緒に働いていただきたいですね。理系ばかりと思われがちですが、文系出身者も多く在籍しています。海外への輸出業務が多いためか、三菱重工グループのなかでも特に意思決定が早く働きやすい環境ですので、多様な方に応募していただきたいと思っています」(岩田さん)

魅力いっぱいの高砂製作所。勤務している一人一人の力が大きな動力となり、世界の未来を支えている。

【コラム】

水素発電をリードしていく世界初の実証設備「高砂水素パーク」

三菱重工グループは、水素を燃料とする水素ガスタービンの早期商用化に向け、水素の製造から発電までを一貫して検証できる世界初の設備「高砂水素パーク」を高砂製作所の敷地内に整備、2023年に本格稼働を開始した。水素製造技術の導入を順次拡充するとともに、ガスタービン実機での水素混焼・専焼(100%水素)の実証を行っていく。

水素の製造においては、世界最大級の水素製造能力を持つノルウェーのハイドロジェンプロ社製アルカリ水電解装置、次世代の高効率水素製造技術である高温水蒸気電解(SOEC※1)のデモ機が稼働を開始。今後も、AEM※2水電解方式、メタン熱分解方式といった特性の異なる自社開発の水素製造技術の製品化に向けた実証を進めていく計画だ。貯蔵においては、3万9,000立方メートルの水素貯蔵設備を整備しており、大型ガスタービン発電による水素混焼率引き上げに対応すべく、貯蔵量を3倍に拡大する見込みだ。

※1 SOEC: Solid Oxide Electrolysis Cell

※2 AEM: Anion Exchange Membrane

三菱重工グループは、2040年のカーボンニュートラル達成を目標とする「MISSION NET ZERO」を掲げている。世界に先駆けてこの高砂水素パークを活用し、水素製造・発電技術の実機検証をよりいっそう加速していく。

長井 涼

RYO NAGAI

総務部 総務第三グループ

浅井 英明

HIDEAKI ASAI

原子力セグメント 水・エネルギー部 設計グループ

大木 裕代

HIROYO OGI

エナジードメイン GTCC事業部 高砂サービス技術部フィールドサービス戦略グループ

伊東 風弥

FUMI ITO

シェアードテクノロジー部門 総合研究所 伝熱研究部 伝熱第二研究室

岩田 真由子

MAYUKO IWATA

HRマネジメント部 高砂HRビジネスパートナーグループ 人材開発チーム