https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2024/24-1028.htmlより

マントベルデ鉱山からの初荷受入式銅精鉱現物の鍬入れ式の様子。三菱マテリアル 執行役社長の小野 直樹氏(中央左)と、Capstone Copper社 CEO&DirectorのJohn MacKenzie氏(中央右)。

自動車、エレクトロニクス、各種産業機器の重要な基礎素材となり、産業基盤と豊かな生活を支える銅。高品質な銅精鉱(銅製錬に用いられる原料)の安定調達を図るため、2021年に三菱マテリアルが銅生産量の30%相当の銅精鉱を引き取る権利を取得した南米チリのマントベルデ(Mantoverde)鉱山。2024年9月から銅精鉱の商業生産を開始し、出荷の第一船が三菱マテリアル 直島製錬所(香川県香川郡直島町)へ入着した。

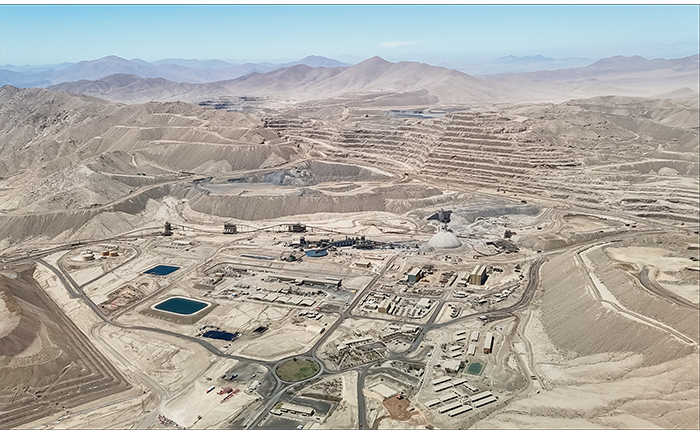

海岸から約50㎞、好条件な環境で高品質なクリーン鉱を産出

10月24日、マントベルデ鉱山を操業しているパートナー企業のCapstone Copper社(本社:カナダ)を招き、和やかな雰囲気のもと初荷受入式が行われ、荷揚げしたばかりの銅精鉱への鍬入れ式を行った。また11月26日には、Capstone Copper社主催でマントベルデ鉱山の硫化鉱設備竣工式が現地で行われ、チリのウィリアムス鉱業大臣や日本含む関係各国の大使 が招待されたほか、三菱マテリアルの小野 直樹社長も出席した。

三菱マテリアルがマントベルデ鉱山の権益を取得したのは2021年。これを契機に、南米地域の鉱山投資事業の効率化や管理基盤の強化のため、チリ・サンティアゴ市に鉱山投資事業の管理運営を担う子会社、三菱マテリアルチリを設立している。

2000年代以降、銅の需要が世界的に拡大し、既存の鉱山の採掘が進み、高品質な銅精鉱の生産がかなり限られるようになっている。それに伴って新しい銅鉱山の開発は、より地下深くや標高の高い地域、またはインフラが未整備の地域や環境対応の難しい地域といった、厳しい条件下での開発を余儀なくされており、開発費も増大傾向にあるという。

鉱山を管理する、金属事業カンパニー 資源事業部 プロジェクト部の大江 晋介さんは、マントベルデ鉱山の特徴について次のように語る。

「マントベルデ鉱山は、銅生産量が年平均8万tと銅鉱山としては中規模クラスではありますが、優れた特徴を備えています。まず、不純物の少ない高品質なクリーン鉱を産出でき、将来的な拡張も期待されるということ。また、海岸から約50kmと近いほか、標高も約900m程度とさほど高所ではないうえ、チリ北部アタカマ州の州都・コピアポまで約100㎞と好条件な地域にあります。100㎞というと遠いように聞こえるかもしれませんが、鉱山のなかでは比較的都市に近く、従業員の確保がしやすい環境です。さらに、鉱石から地金を生産する既存のラインを持っており、そこに銅精鉱を作る新しいラインを追加した形になるため、周辺インフラを含む開発費が相対的に抑えられています」(大江さん)

1960年代から融資を開始、チリにはまだまだ底力がある

マントベルデ鉱山のみならず、三菱マテリアルとチリの関わりは深い。チリの銅鉱山に融資を開始したのは、高度経済成長期の1960年代にさかのぼる。1985年にエスコンディーダ(Escondida)鉱山の出資を開始し、1997年にはロスペランブレス(Los

Pelambres)鉱山に出資。これらの銅鉱山は世界的にも大規模かつ産出される銅精鉱の品質も高い。三菱マテリアルにとってチリは鉱山投資事業の重要地域なのだ。

「チリは世界シェアの約3分の1を占める世界最大の銅生産国。新規開発余地はかつてと比べると限定的といわれていますが、個人的にはまだまだ底力がある国だと感じています。当社の金属事業は銅を中心に貴金属・レアメタル・硫酸などの製錬副産物に至るまで、世の中を支えるさまざまな素材を生産しています。そのなかでも銅精鉱は事業の根幹を支える重要な原料。マントベルデ鉱山は当社にとって13年ぶりに新しく立ち上げた銅鉱山です。今後、この鉱山を拡張させ、さらにほかの鉱山への新規参入を通して、世の中へのさらなる貢献を目指してまいります」(大江さん)

三菱マテリアルでは、マントベルデ鉱山で働く技術系スタッフと三菱マテリアルチリで働くスタッフ、大江さんら東京のスタッフと、3拠点でチリの鉱山を管理している。

大江さんは「チリは銅に加えてリチウムの生産や、身近なものではワインやサーモンなどでも日本と関わりの深い国。アンデス山脈の山々や広大なアタカマ塩湖、砂漠と雄大な景色が見られます」とその魅力を語るが、日本からは移動だけで1日以上、時差は13時間(サマータイム期間は12時間)と出張や駐在には苦労する面も多い。

チリの若者達にリサイクル文化を醸成していきたい

そんななか、チリに駐在して7年目となる“チリのベテラン”が、三菱マテリアルチリ バイスプレジデント 新規事業開発部長の後藤 正吾さんだ。マントベルデ鉱山への参入交渉段階からチリに駐在し、現在は新規事業を担当している。

このたび後藤さんが中心となり、三菱マテリアルは高等技術専門学校「Duoc UC(ドュオックユーシー)」と提携し、使用済み電気・電子機器類回収コンテナの製作費用を寄付した。現在、6台の回収コンテナがキャンパス内に設置されている。後藤さんはその思いについて次のように語る。

https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2024/24-0422.html より

「Duoc UC」との調印式の様子。握手をする三菱マテリアルチリ 社長 岩坪 雅俊氏とDuoc UC 学長 Carlos Díaz氏。

「EUや日本では拡大生産者責任(生産者が製品販売からリサイクルや廃棄までの義務を負うこと)を前提としたWEEE(電気電子廃棄物)の回収が進んでいますが、チリでも2016年に拡大生産者責任法が制定され、この法令の効果的な運用について議論が進められている状況です。しかし、チリにおける現在のWEEEのリサイクル率は、3〜4%にとどまっているといわれ、金属リサイクルに対する社会の理解を深めていくことが不可欠であると感じています。当社にとってチリは資源調達において最重要国のひとつ。当社が得意とする金属リサイクルを通じてチリ社会に貢献したいという思いで、チリ全土20カ所にキャンパスを持ち、学生数10万人以上が在籍するDuoc UCと共同で、リサイクル文化を醸成していきたいと考えています」(後藤さん)

今回設置したWEEE回収コンテナには、在庫モニタリングシステムが付いており、常時ウェブサイトで集荷状況をモニタリングできるようになっている。今後、回収物の内容や数量、カーボンフットプリント削減の効果などを調査し、学生の研究に役立てていく。回収されたWEEEは、三菱マテリアルが提携している現地の回収業者が集荷、解体して、E-Scrap(有価金属を高濃度に含有する廃基板)を回収して製錬原料にする。

https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2024/24-0422.html より

電気・電子機器類回収コンテナを前にした三菱マテリアル 執行役社長 小野 直樹氏とDuoc UC 学長 Carlos Díaz氏。

「Duoc UCの学部長に提携のご提案をしたところ『若い学生達にリサイクルの文化を根づかせようと日々取り組んでいるなかで、強力な援軍だ』と歓迎していただきました。現地のメディアに取り上げられたり、チリの大統領官邸・モネダ宮殿前の広場で開催されたリサイクルイベントでもコンテナを設置し、Maisa Rojas環境大臣に説明をする機会を与えられたりと、広く認知されることになって、学生達のモチベーションが非常に高まったと伺っています」(後藤さん)

モネダ宮殿前の広場で開催されたイベントで設置されたコンテナ

日本とチリ、金属産業を通して築いてきた絆は、今「リサイクルによる地球環境への貢献」というもうひとつの目標に向かっている。

「私の個人的な印象では、チリの方は温厚で勤勉な人が多いですね。チリの主要産業は鉱山業であるため、ビジネスとしての言語が共通していて仕事もしやすい。ただ、粗大ゴミやリサイクル製品の捨て方などにおいては、まだ日本ほど制度化されていません。今後コンテナの回収状況を見ながら、設置台数を増やしたり、リサイクル促進キャンペーンを行ったりする費用の支援を続け、学生や関係者のみならず幅広い層にリサイクル文化に触れてもらう機会をつくり、循環型社会構築に貢献できたらと思っています。学生達のエネルギーを強く感じていますので、その力をリサイクルの取り組みに生かしていくことを期待しています」(後藤さん)

三菱マテリアルは私たちの目指す姿として、「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」と掲げる。

国内だけでなく遠く離れたチリとの関係をこれからも強め、持続可能な社会に貢献していく。

INTERVIEWEE

大江 晋介 SHINSUKE OE

金属事業カンパニー 資源事業部 プロジェクト部

部長補佐

後藤 正吾 SEIGO GOTO

三菱マテリアルチリ バイスプレジデント

新規事業開発部長

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区丸の内3-2-3

九十九商会の鉱業への進出をルーツとして1871年創業、1950年設立。「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」ことを私たちの目指す姿とし、銅を中心とした非鉄金属素材、付加価値の高い機能材料や製品を製造する非鉄金属メーカー。

高度なリサイクル技術による廃棄物の再資源化を通じ、「循環型社会構築」への貢献を目指している。