NEDOの「グリーンイノベーション基金事業」に採択されたCO2を原料とする機能性プラスチック材料の製造技術開発が2024年以降本格化へ

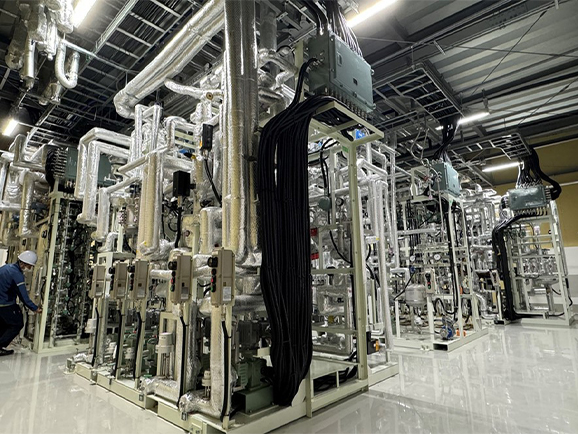

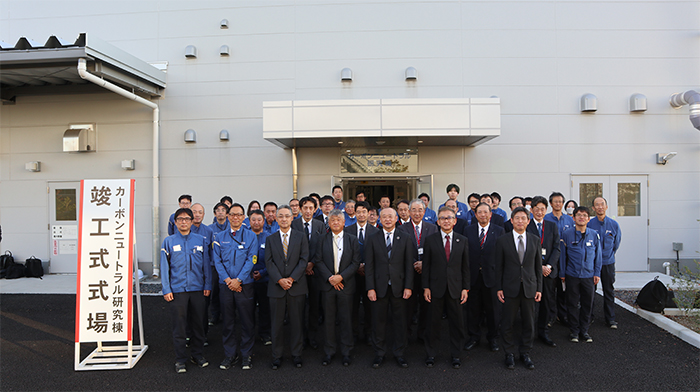

三菱ガス化学は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から公募された「グリーンイノベーション基金事業」に対し「CO2を原料とする機能性プラスチック材料の製造技術開発」を提案して2022年2月に採択されて以降、2023年11月に東京研究所にベンチプラントを竣工し、2024年から製造技術開発を本格化させている。

このグリーンイノベーション基金事業は、経済産業省を旗振り役に総予算2兆円として立ち上がり、2021年春ごろからエネルギーなど様々な分野で公募されたもの。そのうち「CO2等を用いたプラスチック原料製造技術開発」の中で、複数の共同研究グループが採択された。その1つが「CO2を原料とする機能性プラスチック材料の製造技術開発」であり、東ソーを幹事会社として、三菱ガス化学ほか、産業技術総合研究所触媒化学融合研究センター、東北大学大学院工学研究科の冨重 圭一教授、福島 康裕教授、大阪公立大学人工光合成研究センター田村 正純准教授、コルコート株式会社などが共同研究するコンソーシアムとして、採択に至っている。

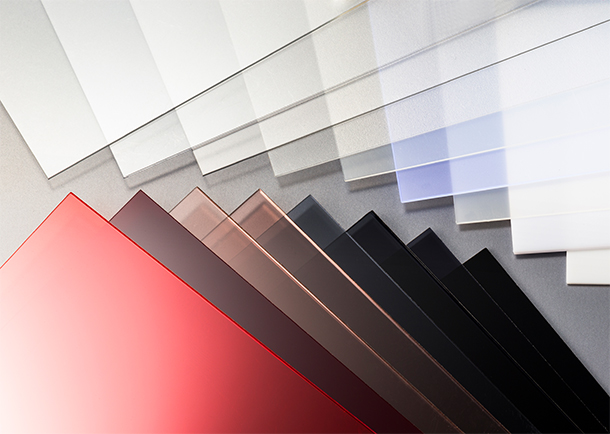

このコンソーシアムが獲得した助成金は総額200億円。東ソーと三菱ガス化学が別々に拠点をつくり、東ソーがポリウレタン、同社がポリカーボネートの原料製造開発を担当する。このポリカーボネートは、丈夫で透明、軽いという特性を持ち、自動車のメーターパネル、ゲーム機やスマートフォンのカバーフィルム、或いは光学レンズ、などに利用され用途も幅広い。今回の製造技術開発をリードしてきた同社東京研究所主席研究員の原田英文氏はこう語る。

「そもそも私たちがCO2からポリカーボネートの原料であるジフェニルカーボネートをつくる研究開発を始めたのが2014年です。当時、東北大学と新日鉄(現日本製鉄)がこの分野の基礎研究成果を発表したのをきっかけに、私たちも参画することになり、それ以来、多くの皆さんと共同研究を続けてきたのです」

CO2を原料としたプラスチック材料のメリットとは?

では、この共同研究の一体何がすごいのだろうか。同社機能化学品事業部門合成樹脂事業部主席の藤井 尊氏が次のように指摘する。

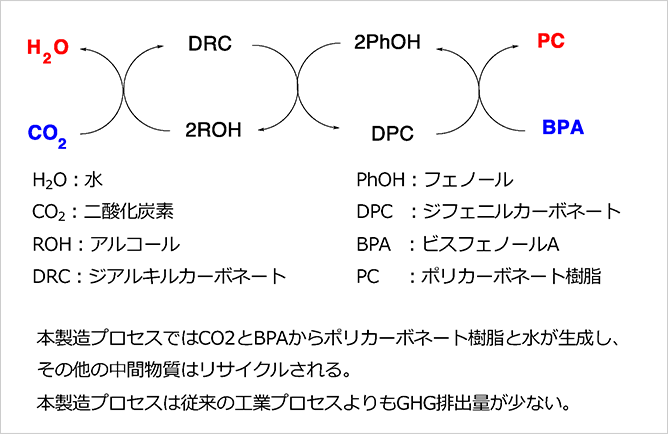

「温暖化対策を進めるためには、言うまでもなくCO2排出量の削減を進めなければなりません。そのために、この共同研究では、CO2そのものを原料として閉じ込め、プラスチック材料を製造できること。そして、そのポリカーボネートの原料であるジフェニルカーボネートをつくるときも、エネルギーをなるべく使わない、つまり、CO2を出しづらいことという2つのメリットがあるのです」

CO2は世の中にあふれており、安定性が高い無機化合物であるがゆえに他の物質に作り替えることが難しい。しかし、同社ではCO2そのものを原料として使い、製造過程でもCO2排出量が低く、経済合理性も高い製造技術プロセスを実現させたのである。

その発端となったのが、東北大学と日本製鉄の基礎研究であり、ある触媒反応系を見つけて、CO2とアルコールを反応させることに成功した。そこに三菱ガス化学が加わり、その基礎研究をいかに工業化するかという課題に取り組んできたのである。原田氏が言う。

「CO2から化学品に変換させるのは非常にエネルギーがかかると一般的には思われています。しかし、CO2とアルコールを反応させカーボネート化合物を生成する反応は、副生する水を効率よく除去してさえやれば反応がどんどん進む平衡反応なので、その際エネルギーはほとんどいりません。ただ、エネルギー的には有利ですが、実は除去した水を反応系から取り除くことに非常に時間とエネルギーがかかり、大変なのです。各社とも研究開発を進めていますが、どうやって水を反応系から取り除くのかが知恵の絞りどころなのです。私たちのプロセスでは、平衡反応を進めるため脱水剤として特定の有機化合物を使用しています。その脱水剤から低いエネルギーで水を反応系外に取り除く技術を確立したことで、非常に短い時間で収率が高く、副生物も少ないカーボネート化合物の製造プロセスを開発するに至ったのです」

ブレイクスルーまで何万回も試行錯誤を重ねた

この研究成果を成し遂げるまでにかかった期間は足かけ10年。大きな進展があったのは2020年だった。同社の持つ特異な技術を応用したことで突破口を開き、同年のNEDO先導研究プログラムに参画して得た成果は有識者及び社内から高い評価を得た。その結果、会社からの大きな助力も得てグリーンイノベーション基金事業参画に至り、同事業において研究を推進する中で、更なる技術のブレイクスルーが生まれることとなった。

「東北大学でも研究を進めていましたが、水を反応系から取り除くのに400時間ほどかかっていました。時間がかかるということはコストもエネルギーもかかるということで工業化の大きなハードルとなります。しかし、私たちのブレイクスルーによって、1秒未満で水を反応系から取り除くことができるようになったのです。この段階に到達するまで何万回も試行錯誤を重ねてきました。そこで大事なことは、実験で起こっていることをよく観察しどんな小さな現象も見逃さないこと、なぜそうなるのかよく考えること。実験が成功したときは研究スタッフ3名と祝杯をあげましたね」(原田氏)

この製造技術開発は世界最先端のものであり、日本初の快挙といえるものだ。ただ、当時は研究期間が長引き、本社からもなかなか認めてもらえず、「そろそろやめたらどうか」という声も挙がっていた。しかし、それでも原田氏らはふんばり、実現にこぎつけたのである。こうした成果は、菅政権時代の2020年10月の脱炭素化社会の実現に向けた所謂「カーボンニュートラル宣言(2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること)」も後押しとなった。

「この製造技術開発は、ポリカーボネートのほかにも、ポリウレタンの原材料、電気自動車のリチウムイオンバッテリーの材料にも可能性があり、非常に応用範囲は広いと言えるでしょう。将来的には自動車、電気分野などで気候変動対策として大きな可能性があると見ています」(藤井氏)

現在、実際の製造技術開発では基本的な課題はクリアしており、いかにスケールアップしていくか。どのように社会実装していくかという段階まで来ているという。

次世代のためにグリーンイノベーションを実現する

三菱ガス化学は5大エンジニアリングプラスチックスのうち、4種で強みを持つ。5大とは、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリアセタール、変性ポリフェニレンエーテル、ポリブチレンテレフタレートで、日用品から工業製品まで幅広く活用できるなど汎用性が高い。

このうち同社はポリカーボネート事業で新たなブレイクスルーを実現したわけだが、コンソーシアムのもと、2025年から同社工場にパイロットプラントを新たに建設し、2027年までに竣工する予定。その後、ライセンスの検討やアライアンスを含めて社会実装へ進めていく方針だ。

「社会実装するには、コスト的にどう見合うかを考慮しなければなりません。それまでにはいくつかのハードルがありますが、クリアしていきたいと考えています」(藤井氏)

ちなみに同社ではメタノール事業でも「グリーンイノベーション基金事業」に採択され、共同研究者と製造技術開発に取り組んでおり、ポリカーボネートの原料であるジフェニルカーボネートの製造技術開発と並んで、2つのグリーンイノベーションの実現に注力している。

同社では、2030年までにポリカーボネートなどの製造プロセスにおいて、従来原料のホスゲンを不要とすることで、ホスゲン製造時のCO2排出量を削減するとともにCO2を原料化できる技術をもとに、さらにプラスチックとしての機能性を向上させながら、年間で数百~数千トンのパイロットスケールでの実証で、既製品と同等の製造コストを目指す。

「ポリカーボネートの原料であるカーボネート化合物の製造研究自体は三菱ガス化学では1980年代の終わりから続けてきて、どうにか研究を事業化に結び付く道筋を見つけることができました。スタッフとともに研究者冥利に尽きると思っています」(原田氏)

また、最終的には製造技術開発を発展させ「ポリカーボネートの高機能化開発」を行うことで、2050年までのカーボンニュートラル実現への貢献に向けて、商用規模でのポリカーボネートの機能性化学品製造技術の開発・実証を進めていくという。

「国内でも年々災害が激甚化しており、最近の災害の発生頻度たるや非常に憂慮すべきものとなっています。今年も災害が起きない可能性は非常に低いでしょう。気候変動対策は今そこにある危機です。次世代のためにも化学工業の世界からこれからも新たなグリーンイノベーションが生まれるように努力していきたいと考えています」(藤井氏)。

INTERVIEWEE

原田 英文 HIDEFUMI HARADA

東京研究所主席研究員

藤井 尊 TAKASHI FUJII

機能化学品事業部門合成樹脂事業部主席 Ph.D

三菱ガス化学株式会社

東京都千代田区丸の内2-5-2三菱ビル

三菱江戸川化学(1918年創業)と日本瓦斯化学工業(1951年設立)が1971年に対等合併し、三菱ガス化学となった。連結従業員数10,050人(2023年3月末時点)。世界で唯一のメタノール総合メーカーであり、ポリカーボネートなどで世界有数のシェアを誇る他、基礎化学品から半導体関連材料、光学材料、脱酸素剤エージレス®に至る機能製品まで幅広い事業を展開する。