日本の産業近代化の礎にして

今も最先端技術を誇る三菱重工長崎造船所

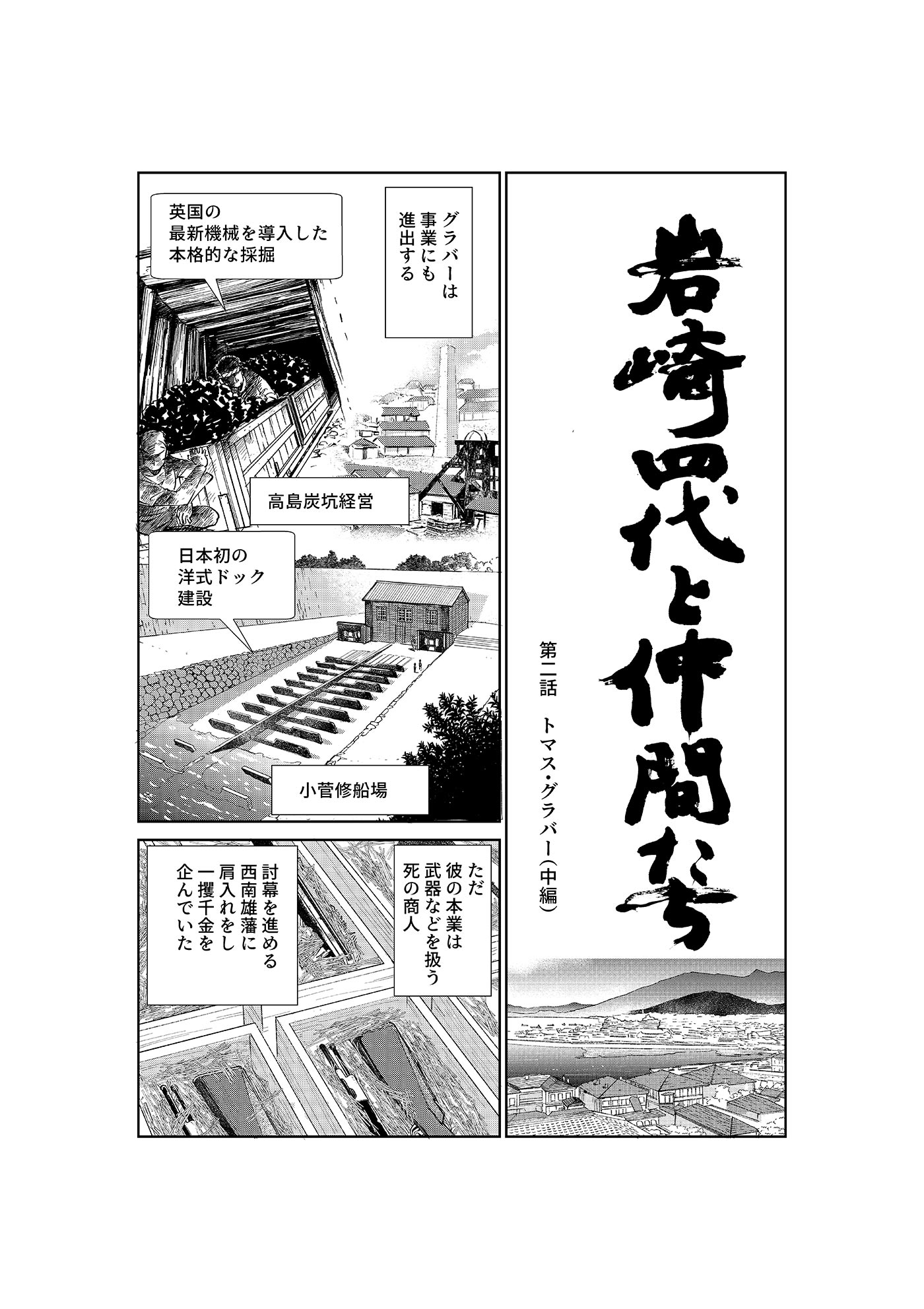

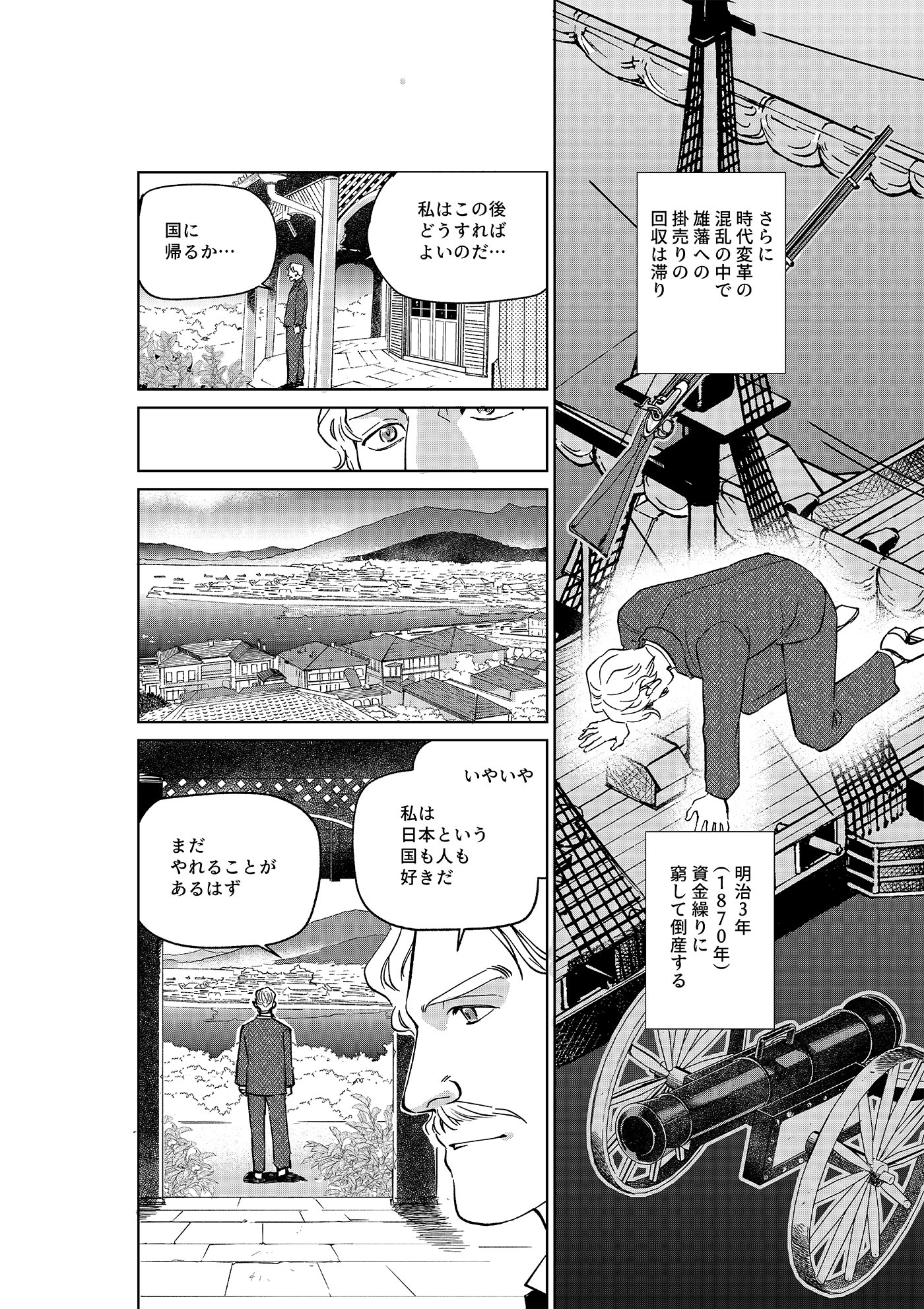

日本の産業近代化は、幕末に江戸幕府が建設した造船所を接収することから始まりました。幕府はペリー来航以来、国防への危機感を抱き、安政4年(1857年)にオランダから11名の技術者と熟練工を招き、造船・修理工場である長崎造船所の建設を進め、続く1864年にはフランス技術を導入して横須賀製鉄所の建設が計画されました。

横須賀は現在、米軍基地のある街で米海軍の空母やイージス艦の寄港地となっていますが、もともとは幕末に建設された横須賀製鉄所を発祥としています。ちなみに製鉄所とは、当時の用語で鉄を使って船を建造するという意味で、現在の「造船所」のことを指します。

やがて造船所は日本の近代工業を育む拠点となり、日本の造船業は第一次世界大戦期にいち早く国内自給を達成し、第二次世界大戦後は世界第1位の建造量を記録、重工業の中心となりました。

明治日本の造船・重工業のほとんどは、幕末にオランダ・フランスから幕府が導入した軍艦技術に端を発しています。のちに長崎造船所は工部省所管の官営造船所に、横須賀製鉄所は横須賀海軍工廠の基礎となりました。こうした官営事業中心の殖産興業政策は、「文明開化」のシンボルとなり、お雇い外国人技師や日本人技術者の育成にも大きな役割を果たしました。しかし、大きな財政負担を招き、やがて批判されるようになったことで、明治政府は西欧からの移植を中心とする官業方式の殖産興業政策を修正、民業育成を重視するようになりました。

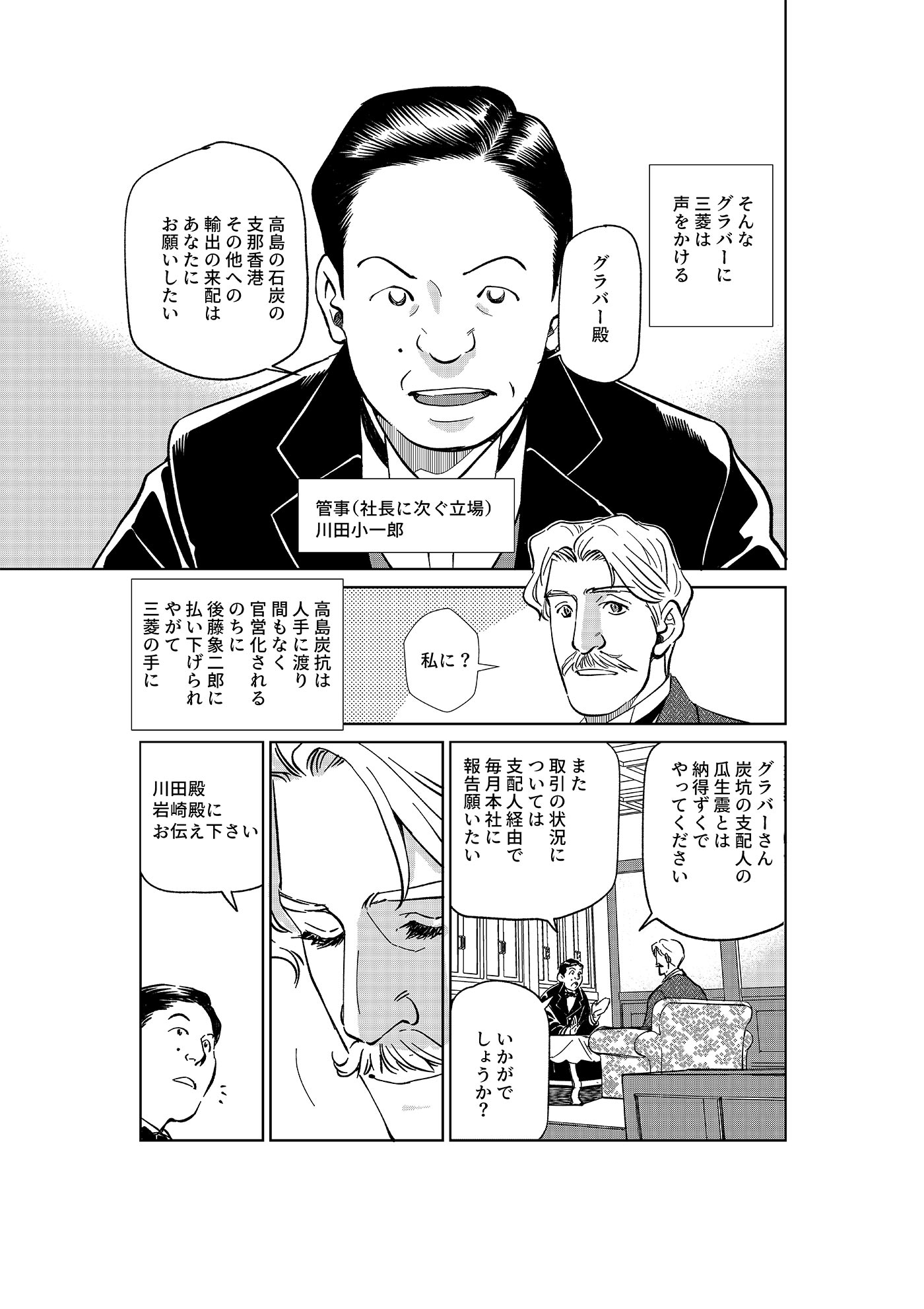

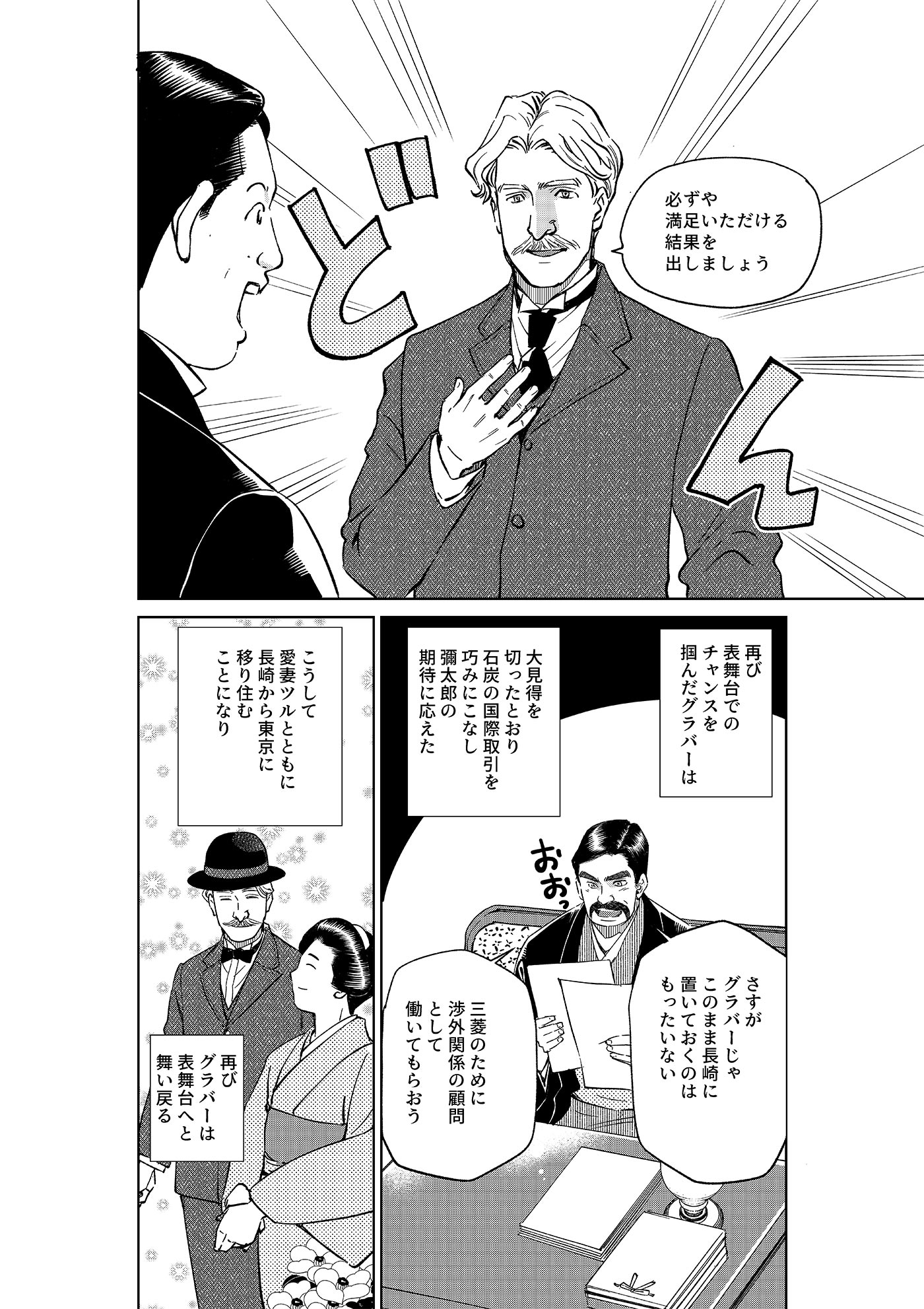

長崎造船所は明治政府が横須賀海軍工廠に力を注ぐため、1883年に民間への貸し下げが決定され、翌年三菱の岩崎彌太郎に貸し下げられました。貸し下げとは事実上の払い下げを目的としたもので、政府は貸し下げ段階で経営者の能力を見定める方針をとったのです。1887年には、払い下げが正式に許可され、彌太郎の後を引き継いだ実弟の彌之助によって、東京工業学校や工部大学校(現在の東京科学大や東大工学部)の卒業生を採用し技術者を養成。造船工場を拡大させました。

その後、長崎造船所は三菱のドル箱の1つとして財閥形成の大きな力となって現在の三菱重工に引き継がれ、2015年には世界遺産にも登録されたのです。