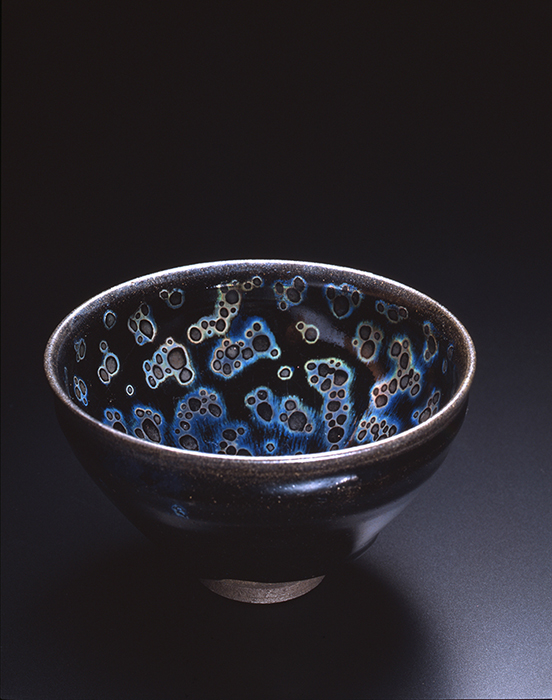

三菱二代社長の岩崎彌之助とその息子小彌太により、明治初期から昭和20年までの間に蒐集された、約6,500件の美術品を中心とする静嘉堂文庫美術館の所蔵品。国宝7件、重要文化財84件を含むコレクションのなかでも、静嘉堂を代表する品のひとつが手のひらサイズの茶碗「曜変天目」だ。

4月5日(土)から丸の内の静嘉堂文庫美術館で始まる「黒の奇跡・曜変天目の秘密」は、黒い釉薬の中に瑠璃色が沸き立つような文様の曜変天目茶碗をはじめ、黒いやきものや黒い工芸品が並ぶ〝黒〟をテーマにした展覧会。茶碗や茶道具だけでなく、黒漆に蒔絵や象嵌を施した印籠や硯箱、刀の拵(こしらえ)や鐔(つば)など、さまざまな美術品が並ぶ。その内容を、担当学芸員の山田正樹さんに取材した。

そもそも曜変天目って何!?

東京の世田谷区岡本という自然豊かな土地に立つ静嘉堂文庫美術館が、丸の内の明治生命館(この建物自体が重要文化財!)に展示室を移転して新たにオープンしたのが2022年10月。以来、今年3月23日(日)まで開催していた「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」を除く全展覧会で「曜変天目」が展示されていたことからも、この小さな茶碗が静嘉堂文庫美術館の〝宝〟であり〝推し〟であることは間違いないだろう。丸の内のオープンに合わせて開発・発売された「ほぼ実寸の曜変天目ぬいぐるみ」が、あっという間に完売したことも記憶に新しい(現在再販中)。

それだけ人気の曜変天目だが、同様の茶碗の完品は世界で3碗しか存在しておらず、そのうちのひとつが「稲葉天目」とも呼ばれる静嘉堂のこの茶碗だ。

曜変天目の艶やかな黒色に点在する煌めく模様は自然に表れたもの、偶然の産物かもしれないということを念頭に、トップ画像の見込み(茶碗の内側)や下の全体画像を見てほしい。

「ものすごく大ざっぱにいうと、曜変天目を含め、黒い釉薬の掛かったやきものは、釉薬や素地土の中に含まれる鉄分の作用によって発色しています。鉄分の含まれる割合の多い少ないによって青磁のように緑や青っぽく見えたり、真っ黒や茶色くなったりするんです。焼いている最中、窯の中の空気や温度の変化によって、その黒くなる釉薬に突然変異的に模様が生まれたのが曜変天目といわれています」と山田さん。焼成によって生まれる予期しない釉薬の変化(色の変化)を「窯変」というが、この茶碗のように青色や玉虫色の輝きをもつ光彩が現れているものを、「星の瞬き」や「輝き」を表す「曜(耀)」の字を当てて「曜変」と記す。

どのような原理でこのような美しい斑紋が現れたのか? それは未だ完全には解明されていない。中国福建省にあった建窯で南宋時代に焼かれたものといわれ、かつてはたった3碗しか現存しないのは突然変異を不吉と捉えたため残さなかったのだとする説もあった。

「天目」とは「天目茶碗」のこと。天目という言葉は時代ごとに意味するところが変化しており、これを理解するのは難しいので、ひとまず「ソーサーのような台に乗せられた格式の高い茶碗」くらいの認識でいいだろう。

意図的につくることは極めて困難で、世界にわずか3碗しか現存しておらず、その模様の美しさはほかに類を見ない曜変天目。そのいずれも国宝に指定されている。

ところが近年中国で発見された陶片を科学分析したところ、一度焼いた黒釉の表面に重金属で文様をつくりだした痕跡が見つかったという。宋時代の曜変は、黒釉の変化のみから生まれたものなのか、それとも黒釉表面に模様を描くように意図的に制作されたものなのか…謎は深まるばかりだ。

国宝「曜変天目(稲葉天目)」 建窯 南宋時代 (12~13世紀) (公財)静嘉堂蔵

黒釉茶碗のうち、最も貴重とされるのが曜変天目。現存する3碗すべてが中国福建省の建窯で焼かれたものといわれ、日本に伝来している(静嘉堂、大阪の藤田美術館、京都の大徳寺塔頭龍光院が所蔵)。3碗のなかで最も光彩が鮮やかなのが本作。実は内側だけでなく、黒1色に見える外側にも光彩がうっすら浮かんでいるのだとか。

重要文化財「油滴天目」 建窯 中国・南宋時代 (12~13世紀) (公財)静嘉堂蔵

朝顔のように広く口を開けた鉢形の内外に、銀色や虹色に輝く斑紋が広がる。日本ではこの模様を水面に浮かぶ油のしずくに見立てて「油滴(ゆてき)」と表す。中国から将来された物品を「唐物(からもの)」というが、唐物茶碗のうち曜変天目に次いで評価が高いのが油滴天目。

黒い茶碗がよしとされたのはお茶の色に理由あり!

中国で生まれた、お茶を飲む〝喫茶〟という風習。喫茶の習慣が定着した唐時代に行われた飲み方は「煎茶法」といい、グラグラと沸いている鍋の熱湯に粉状の茶葉を投入し、塩や生姜など香辛料を加えて味つけしたものだったとか。そして唐時代の末(10世紀初め頃)、煎茶法に代わって登場したのが「点茶法」で、宋時代にかけて流行した。お茶の粉末を器に入れ、湯を注いで(=点じて)飲むという方法だ。日本の抹茶の立て方(飲み方)は、この点茶法を源流としている。

「鍋で煮出すようにする煎茶法では比較的口が広く浅い茶碗を使っていたようですが、点茶法は器の中の茶の粉末に湯を注いでかき混ぜて溶かして飲むわけですから、それに適した器、茶碗の形というものが新たに考えられました。それが天目茶碗のような形だったのでしょう。溶かすというかお茶の粉と湯をしっかり馴染ませる、ドレッシングの油と液体をよく混ぜて乳化させるようなイメージです」

当時の最高級のお茶は、かき混ぜるとその液体は乳白色になったという。乳白色のお茶が映える器の色は黒、というわけで、黒い茶碗がよしとされたのだ。現代の私たちが通常飲んでいる緑色の煎茶や、茶色のほうじ茶などは黒い茶碗ではおいしそうに映らないが、乳白色の液体なら黒色が選ばれるのも納得。点茶法で立てやすい形で、おいしそうに見える黒色の茶碗、その美術的最高峰が曜変天目なのだ。

今回の企画展「黒の奇跡・曜変天目の秘密」の第一展示室【Gallery1】には天目茶碗が多数並ぶ。見どころのひとつでもある天目台もしっかり鑑賞したい。

「灰被天目 銘 埋火」 茶洋窯 中国・元~明時代(14~15世紀) (公財)静嘉堂蔵

元時代以降の中国では点茶法がすたれたため天目茶碗の需要は減少。ところが室町時代の日本で茶の湯が普及すると唐物の茶道具がもてはやされ、建窯周辺で模倣品も制作された。黒釉の上に灰が被ったような変化を見せるものを「灰被(はいかつぎ)」と呼び、戦国時代以降はその釉薬の侘びた景色によって日本で価値が高まる。侘茶の流行で一躍スター茶碗になったのが灰被天目というわけだ。

前出の「油滴天目」にはこの写真のように「堆朱花卉天目台」が付属する。朱漆の層に多種の花卉文が精緻に彫り表された中国・明初様式の貴重な唐物漆器で、油滴天目との格が一致する。水戸徳川家から大阪の藤田家へ、そして昭和4年に岩崎小彌太が入手した。

茶碗だけじゃない!黒く美しい工芸品が集合

【Gallery2】に展示されるのはさまざまな〝黒〟だ。印籠や硯箱、刀の拵などに金の蒔絵や象嵌が施された漆工芸品。漆ややきものの艶めく黒色だけでなく、鐔のような鈍い黒にも魅力がある。黒色の中に浮かび上がる黒い文様といったものもある。黒をまとい、黒に生かされる工芸の美しさに、改めて見惚れることだろう。

「たとえば、同じ黒い漆塗でも、生漆に鉄粉や水酸化鉄を加えて化学変化により黒くしたものと、精製した漆に油や松脂(まつやに)を燃やした煤を加えたものでは色味が違います。黒い顔料である煤を混ぜたものは時代が経ってもあまり変わりませんが、化学変化させたものは長い時間が経つとともに透けてくるというか茶色っぽくなってきます」

どちらがいいということではなく、漆黒といってもいろいろな色味、バリエーションがあり、それぞれに美しさがあるということだ。

柴田是真「宝露台唐墨形印籠」 江戸~明治時代(19世紀) (公財)静嘉堂蔵

ひび割れや欠けがある古墨のようだが、精巧につくられた木胎(もくたい)漆器の印籠。黒漆に炭粉を蒔き、古墨の質感を表現している。

清水九兵衛「浪月蒔絵硯箱」 江戸時代(17世紀) (公財)静嘉堂蔵

清水九兵衛は江戸で修行し、加賀藩三大藩主の前田利常に招かれて金沢で加賀蒔絵の基を築いた名工。金銀の高蒔絵や螺鈿などで、荒磯と雲間の三日月を蓋表に表した。身には満月形の水滴が嵌め込まれている。

重要美術品 源清麿「刀 銘 源清麿/弘化丁未年八月日」 江戸時代・弘化4(1847)年

附「小倉巻柄半太刀拵」 明治~昭和時代(19~20世紀) いずれも(公財)静嘉堂蔵

江戸時代の名工、源清麿円熟期の一振。

関宗長「黒塗舞鶴文棗」 江戸時代(17世紀) (公財)静嘉堂蔵

江戸時代前期に京都で活躍した塗師、関宗長の無地棗の名作。実は、蓋甲(上部)に黒い丸鶴文様が塗りの下から浮かび上がる。

〝黒〟の魅力さらに満開!茶碗だけじゃない黒いやきもの

静嘉堂文庫美術館の最大展示室である【Gallery3】には、茶碗、器、壺など、さまざまな黒いやきものが並ぶ。

「東洋での黒いやきもののはじまりは中国で、新石器時代までさかのぼります。釉薬を用いない「黒陶」、黒い土器ですね。斜面に穴を掘ったような原始的な窯で焼くのですが、入口を閉じて酸素が足りない状態をつくり、発生した煤が表面に付着して黒くなる、というメカニズムのようです。展示ではやや時代の下った戦国時代、紀元前4世紀頃の副葬用の黒陶をご紹介します」

そんな初期の素朴なやきものから、やきもの全般を表す「磁器」という名詞の語源とされる磁州窯(じしゅうよう)でつくられたもの、宮廷で用いられた官窯磁器として知られる清朝(1616~1912年)のもの、そして日本のやきものも。

「第三展示室には覗き込むようにしてご覧いただくケースが二つあるのですが、一つには初公開の唐物の天目茶碗を展示します。もう一つは、黒楽茶碗や黒織部など日本の黒い茶碗です」

闇夜に満開の桜が浮かび上がる野々村仁清の壺や、民藝運動の主要メンバーである河井寛次郎の「曜変」作品や、伊万里焼なども並ぶ。〝黒〟をテーマにしながら、中国と日本のやきものの歴史に触れることができそうだ。

「黒釉線彫蓮唐草文梅瓶」磁州窯系 金~元時代(13~14世紀) (公財)静嘉堂蔵

黒釉と素地色のコントラストで表現する「黒釉線彫(こくゆうせんぼり)」という技法で、軽く膨らんだ胴全体に蓮唐草を描いた瓶。

重要文化財 野々村仁清「色絵吉野山図茶壷」 江戸時代(17世紀) (公財)静嘉堂蔵

夜桜見物のごとく吉野山を表現したこの茶壷は、洗練されたデザイン性で京都の公家だけでなく、江戸の武家社会でも人気を博した江戸時代初期の名工、野々村仁清の作。漆黒に浮かび上がる桜の花や金の霞の表現が蒔絵漆器を思わせるが、黒い釉薬は上絵付による。本展では仁清作の天目茶碗も展示される。

「黒織部茶碗 銘 うたたね」美濃 江戸時代(17世紀) (公財)静嘉堂蔵

茶人古田織部の好みを受けたともいわれる陶器の呼称「織部焼」。美濃焼の一種で、奇抜で斬新な形や文様の器を多く産した。華やかな緑色の釉薬による青織部は食器類に多く、本作のような黒い釉薬は茶碗によく用いられた。

茶碗が宙に浮く!? 最後に登場する「曜変天目」の仕掛けはいかに

静嘉堂文庫美術館は、昭和の建物として初めて国の重要文化財に指定された明治生命館の1階にある。古典主義様式の最高傑作として高く評価され、日本の近代洋風建築の発展に寄与した代表的な建造物を活かした見事なつくりであることは、来館したことがある人ならご存知だろう。天井吹き抜けのホワイエをコの字形に囲むよう設置された3つの展示室と、さらに奥に小さな展示室をもつ。入口を背にすると右手側にあたる【Gallery1】から順に鑑賞していくと、最後が小さな展示室【Gallery4】だ。今回の「黒の奇跡・曜変天目の秘密」の主役ともいえる茶碗、国宝「曜変天目(稲葉天目)」は、ここでようやくお目見えする。

「最後に曜変天目だけ、一つだけをご覧いただきます。曜変天目は丸の内に移転して以来ほぼ常に出品していましたが、世田谷の岡本にあった時代も含め、高台(こうだい)が見えるような展示はしたことがありません。今回はその高台が初お披露目となりますが、曜変のすべてをご覧いただけるよう工夫しました」

この【Gallery4】は一辺の壁に展示ケースが設置されているが、今回は黒い空間に曜変天目が浮かんでいるように見える展示を…と、担当学芸員の山田さんは思考錯誤したという。どんな展示なのか、曜変天目はどんな輝きを放つのか、どのように見えるのか。数々の〝黒い美術品〟を楽しみに、春の丸の内へ出かけてほしい。

美術館データ

「黒の奇跡・曜変天目の秘密」

THE MIRACLE OF BLACK

SECRETS OF THE YŌHEN TENMOKU TEA BOWL

会場:静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内/東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1階)

会期:2025年4月5日(土)~6月22日(日)

会期中休館日:月曜日、5月7日(水)

開館時間:10時~17時

第4水曜日は20時閉館、6月20日(金)と6月21日(土)は19時閉館、いずれも入館は閉館の30分前まで

入館料:一般1,500円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料

※日時指定予約優先(当日券も販売)

※毎週木曜日はトークフリーデー(気兼ねなく会話をしながら鑑賞できます)

※曜変ファッション割引あり(一般入館料が200円引きに。詳細はHPをご確認ください)

【関連イベント/実物を見ながら聴ける!ギャラリートーク】

日時:4月22日(火)、5月27日(火)、いずれも12時30分から30分程度

集合場所:静嘉堂@丸の内ホワイエ

※参加無料、ただし当日の入館券が必要

【関連イベント/座って聴ける!スライドトーク】

日時:4月26日(土)、5月31日(土)、いずれも11時~と14時30分~の2回、各回45分程度

※いずれも当日美術館で受付。11時の回は10時より、14時30分の回は13時30分より整理券を配布(先着順)

※参加無料、ただし当日の入館券が必要

問い合わせ:☏ 050・5541・8600(ハローダイヤル)

ホームページ https://www.seikado.or.jp/

X(旧Twitter) @seikadomuseum

instagram @seikado_bunko_artmuseum

※上記リンク先の青いボタンからご予約いただけます

※2名様まで1回限り有効

※他の割引と併用不可

※入館時にこの画面をお見せください

<会期中の2025年6月22日(日)まで>