「2025年の美術展は浮世絵と国宝三昧!」といっても過言ではない。

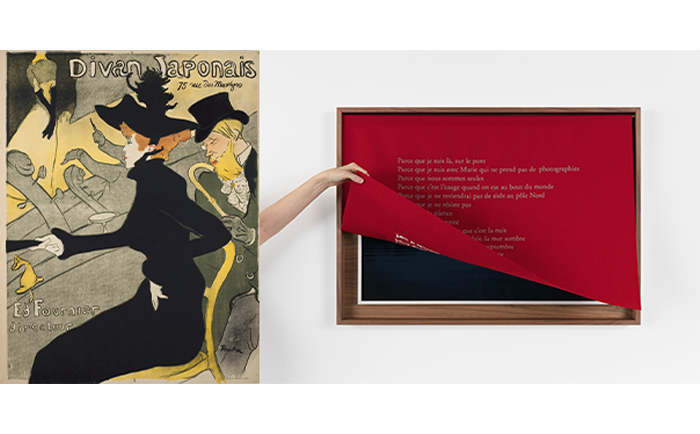

すでにご存知の方も多いだろうが、1月5日から放送が始まったNHK大河ドラマ「べらぼう

~蔦重栄華乃夢噺~」は、江戸時代中期の浮世絵界をにぎわせた版元、蔦屋重三郎を主人公とした物語。喜多川歌麿を吉原遊女や評判の町娘のバストアップポートレート(美人大首絵)でスター絵師に仕立て、正体不明の浮世絵師・東洲斎写楽を28枚もの役者大首絵で衝撃的にデビューさせたスーパー編集者だ。さらに2025年は「明治の写楽」とも呼ばれた浮世絵師・豊原国周(とよはらくにちか)の生誕190年にあたり、あちこちで大規模&上質な浮世絵展が開催される。

国宝は、大阪万博の会期に合わせて京都国立博物館、奈良国立博物館、大阪市立美術館などで、国宝がざっくざく展示される特別展が春以降目白押しとなる。

そんな2025年、静嘉堂文庫美術館の新年第一弾が、歌舞伎をテーマにした浮世絵展だ。〝静嘉堂と浮世絵〟というワードにはピンとこないかもしれないが、実は静嘉堂には数だけでなく質も文化財級の浮世絵が秘蔵されている。今までほとんど人目に触れることがなかったそれらの浮世絵が静嘉堂@丸の内で公開される企画展「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」を紹介しよう。

静嘉堂の浮世絵コレクションをにぎやかす岩崎彌之助夫人の愛蔵品

「静嘉堂にはふたつの錦絵コレクションがあります。ひとつは1枚もので、誰が集めたもので、どういう経緯で静嘉堂の所蔵となったか分かりませんが、非常に珍しいものやほかにはない貴重なものを含みます。葛飾北斎がまだ春朗といっていた若い頃の作品などです」

そう話すのは、「歌舞伎を描く」とタイトルをつけた今回の浮世絵展の担当学芸員、吉田 恵理さん。もうひとつは、三菱二代社長岩崎彌之助夫人の早苗のコレクションだ。

「今摺ったのですか、というくらいきれいなんですよ!」と吉田さんを興奮させている画帖とは、蛇腹仕立ての画集のこと。御朱印帳の浮世絵版といったら想像できるだろうか。

「早苗夫人はフランス語など洋学を学んでいらしたハイカラな方である一方、歌舞伎なども大変お好きだったようです。昭和4年にお亡くなりになりましたが、数年後にその錦絵画帖や江戸時代の読本(よみほん)など、浮世絵コレクションのすべてが静嘉堂文庫に寄贈されました。今回の展覧会で初お披露目となる国周や国貞の画帖は、50冊以上という膨大なコレクションです」

豊原国周「五世尾上菊五郎の弁天小僧菊之助」

明治22(1889)年 大判錦絵 三枚続 静嘉堂文庫美術館蔵

豊原国周「五世尾上菊五郎の菅原道真天拝山祈之図」

明治24(1891)年 大判錦絵 三枚続 静嘉堂文庫美術館蔵

上の2図は早苗夫人のコレクションだった画帖より。

人気歌舞伎役者の夏休み…

一図の浮世絵で菊五郎と岩崎家の関係が発覚!?

本展は豊原国周の作品を中心に企画されている。「役者絵の国周」や「明治の写楽」と称された国周だが、吉田さんは展覧会準備のため作品を調べていくうち、ある説にいきあたったという。

「多いのは美人画ですが、20冊ほど役者絵の画帖があります。そこに描かれているのはもちろん人気役者ばかりですが、なかでも五世尾上菊五郎が多いんです。確かに超人気の歌舞伎役者ですし、菊五郎は国周を信頼していて数多く描かせているのも事実なのですが。今回の展覧会の目玉のひとつに、チラシなどにも掲載している国周の『五世尾上菊五郎の大磯禱龍館之図』という水着姿の菊五郎を描いた作品があります。アイドルタレントの夏休みのプライベートショットですね。菊五郎は大磯に別荘を持っていたのですが、どうやら岩崎彌之助から土地を提供されたもののようなんです」

菊五郎の自伝には、岩崎彌之助が菊五郎を贔屓にしていたことや、彼のすすめで大磯に別荘を持ったことなどが書かれているのだそう。大磯は明治18年に日本初の療養目的の海水浴場が開かれた土地であり、間もなく鉄道も開通。政財界や文化人、役者や芸術家などの別荘地として大人気だった。その大磯の駅前からの広大な土地を彌之助が所有しており、彌之助も母のために別荘を建てている。

「国周は親しい間柄である菊五郎を多く描き、それらを彌之助の妻が所有していたということになんの不思議もないでしょう。最初は早苗夫人が菊五郎ファンだからと思いましたが、どうやら夫婦で菊五郎贔屓だったようです」

豊原国周「五世尾上菊五郎の大磯禱龍館之図」

明治24(1891)年 大判錦絵 三枚続 静嘉堂文庫美術館蔵

菊五郎格子とよばれる判じ模様の手拭いを被った五世菊五郎。水着の柄も非常におしゃれだ。右側に描かれている大磯禱龍館とは、病院機能を併せ持った旅館。そもそも大磯海水浴場は、陸軍軍医総監を務めた医師の松本順が転地療養として海水浴を提唱したことにはじまっている。古来、東海道の宿場町としてにぎわっていたが、明治20年に鉄道が通ったことで別荘地へと様変わりした。

浮世絵は時代を写した優良メディア。

令和の現在もこれを知って見ると面白さ爆上がり!

浮世絵は「当世を描いた絵」だ。江戸時代以前の絵画は、貴族や武士、高僧など特権階級のために描かれたものだが、木版画という手法を用いることで、早く、大量に、安価に制作できるようになった。

墨1色の版画から、墨版に手彩色する紅絵という技法が生まれ、2~3の色板を用いた紅摺絵が登場。そして平和で庶民も多少の贅沢ができるようになった江戸時代中期に、錦絵と呼ばれるフルカラーの浮世絵が誕生した。浮世絵は、歌舞伎や相撲の興行を知らせるチラシであり、人気力士や役者、あるいは茶屋の看板娘などを描いたブロマイドであり、ときには政治批判ともとれる時勢を描いたり、訃報を届けたりもした。戦のない泰平の世といわれた江戸時代は、江戸を中心に庶民文化や芸術、芸能が花開いたが、浮世絵はそれらとともに大衆的なメディアとして発達したのだ。

この木版画の浮世絵はチーム制作の〝商品〟。版元がどんな画題をどの絵師に描かせるか企画し、その下図を絵師の意図通りに再現できる彫師と摺師をキャスティングする。浮世絵は版元というプロデューサーと、浮世絵師、彫師、摺師というアーティスト達によるチーム制作なのだ。敏腕版元が幾人も誕生したが、そのなかでも飛び切り人々を熱狂させた版元が、大河ドラマの主人公になった蔦屋重三郎、通称「蔦重」というわけだ。

「浮世絵がどのように変化していったかということと、時代による歌舞伎の変化をリンクさせて、歌舞伎を描いた浮世絵の通史をご覧いただくのが最初の展示室です。今回唯一の屏風絵の展示となる『歌舞伎図屏風』もここでご覧いただきます」

「歌舞伎図屏風」

江戸時代前期(17世紀) 二曲一隻 静嘉堂文庫美術館蔵

歌舞伎の母胎ともいわれる「ややこ踊り」を描いた風俗図屏風。どんな人物の依頼で制作されたものなのか、どんな場所に飾られたものなのか…想像しながら鑑賞するのも楽しい。

二世鳥居清倍「山下金作の難波津、二世市川団十郎の佐野源左衛門、松本幸四郎の青砥左衛門」

江戸時代・享保8(1723)年 細判漆絵 静嘉堂文庫美術館蔵

漆絵とは、墨版画に紅を中心とした少ない色数を手彩色する紅絵の墨の部分に、黒漆や膠を混ぜた墨でさらに筆彩する技法。黒色部分を強調するために用いた。漆絵の黒色部分の筆彩色と、ほかの木版画の黒色部分の違いを、展示室で見比べてほしい。

鳥居清長「出語り図 三桝徳次郎の夕霧、四世松本幸四郎の藤屋伊左衛門」

江戸時代・天明4(1784)年 大判錦絵 静嘉堂文庫美術館蔵

〝八頭身美人画〟で一世を風靡した清長の歌舞伎図。役者だけでなく地方(じかた/舞踊や芝居の演奏者)も描き、リアルな舞台の様子を伝えている。

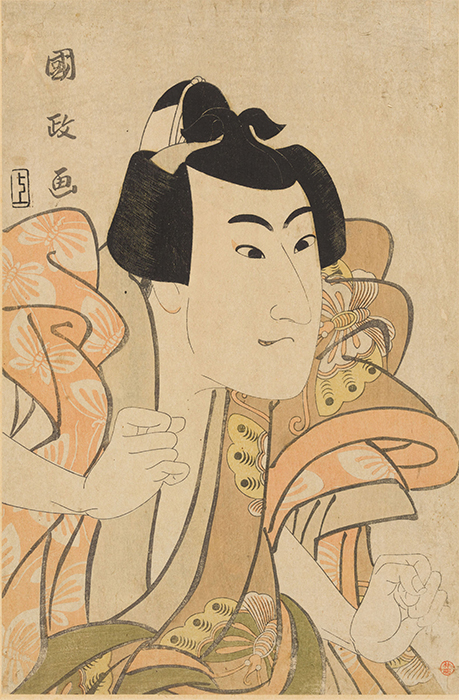

歌川国政「尾上栄三郎の曽我五郎」

江戸時代・享和3(1803)年 大判錦絵 静嘉堂文庫美術館蔵

役者の特徴を誇張して描いた28図の役者大首絵でデビューした写楽。世間に衝撃を与え面白がられたが、役者本人や役者のファンには不評だった…と、デビュー作以降はこの様式の役者絵を制作していないことから推測する研究者も。夢を見せてほしいファンは、この国政の絵のように美しく描かれることを望んだのだ。

2025年の浮世絵展は蔦重だけじゃない!贅沢大首絵の国貞&国周

大首絵は、贅沢を禁じた寛政の改革のなかで版元・蔦屋重三郎が知恵と工夫を凝らして生みだした手法だ。細かな彫りを必要とせず、色数が少なくても見栄えのする大胆な図柄が、胸や首から上というドアップで役者や美人を描く大首絵だった。

写楽は、顔が長いとかふくよかといった役者本人の特徴や個性を、強調したりデフォルメして描いた。歌麿は、顔の表情や仕草に近寄って心情を表現する美人画を描いた。どちらも、役者は美しい姿でお決まりのポーズ、美人はスラリと八頭身といった典型を破り、世間に衝撃を与えて大いにウケた――のは、蔦重の手腕。

幕府からの取り締まりも解かれた幕末、そして明治には、贅沢な色使いの役者絵が多数制作され、浮世絵も円熟期を迎える。色だけではない。衣裳の柄や小道具なども詳細に描き、背景にも工夫が凝らされた。舞台の様子や演目の特徴をよく表す仕掛け絵なども国周が得意としたところ。国周は、興行を知らせたり、人気役者や遊女、町娘のブロマイドといったものから、より鑑賞に重きを置いたものを制作。歌舞伎と浮世絵の変化を存分に堪能できるのも、本展の面白さなのだ。

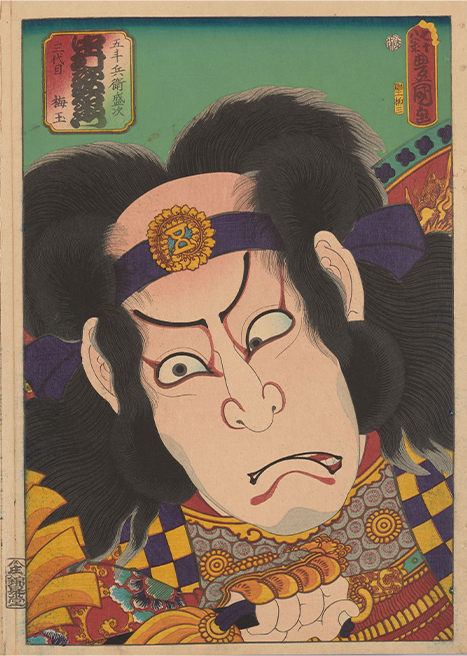

左:三代豊国(国貞)「三世中村歌右衛門の五斗兵衛盛次」 江戸時代・文久3(1863)年 大判錦絵

右:豊原国周「五世尾上菊五郎の柴田勝家」 明治2(1869)年 大判錦絵

いずれも静嘉堂文庫美術館蔵

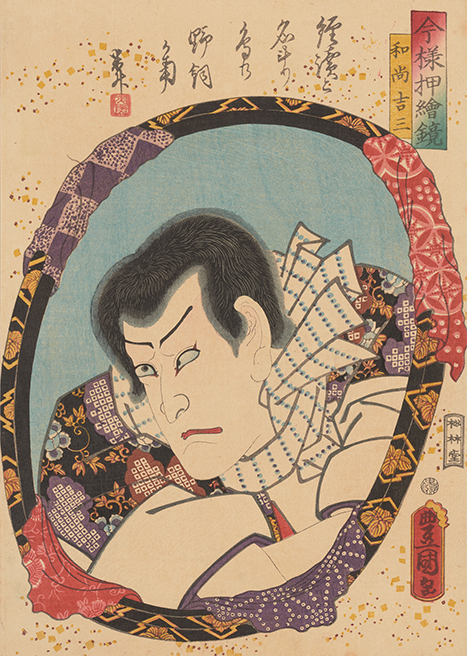

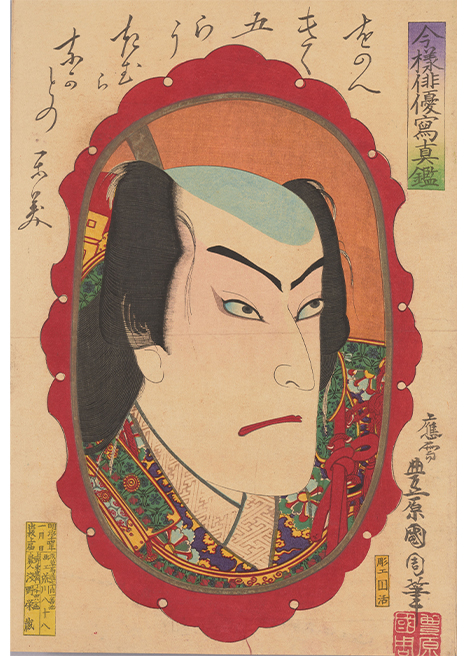

左:三代豊国(国貞)「今様押絵鏡 四世市川小団次の和尚吉三」 江戸時代・万延1(1860)年 大判錦絵

右:豊原国周「今様俳優写真鑑 五世尾上菊五郎の木村長門守」 明治14(1881)年 大判錦絵

いずれも静嘉堂文庫美術館蔵

豊原国周「五世尾上菊五郎の小仏小平、実はお岩の君」(部分)

明治17(1884)年 大判錦絵三枚続(仕掛絵) 静嘉堂文庫美術館蔵

歌舞伎の『東海道四谷怪談』では、殺されて幽霊となったお岩を表現するため、舞台上でさまざまな仕掛けが。そのひとつ、「隠亡堀の場(おんぼうぼりのば)」では戸板返しという仕掛けが用いられているが、この図はそれを表現したもの。悪人・伊右衛門の前に流れついた戸板の裏表にお岩と小平の死体が打ちつけられている様子を、国周はどのように表現しているのか…ぜひ静嘉堂@丸の内の展示室で!

じっくり楽しみたい国貞の肉筆画も!

国周の師匠だった国貞についても、静嘉堂珠玉の作品が展示される。幕末の二大歓楽街(二大悪所とも言われた)、芝居町(現・日本橋、銀座界隈)と新吉原(浅草北部の遊郭街)のにぎわいを写した肉筆画帖だ。ふたつの街の一日をそれぞれ6図、各40.8×58.5㎝という大画面で描き上げたもの。本展では「芝居町」の6図を通期で一挙公開する。

三代歌川豊国(国貞)「芝居町 新吉原 風俗絵鑑」一帖のうち第三図菅原伝授手習鑑のうち車引の場

江戸時代(19世紀) 絹本着色 静嘉堂文庫美術館蔵

市村座の前で開演を待つ歌舞伎ファンの様子、「菅原伝授手習鑑 車引の場」や「浅間が嶽」の舞台と客席の様子、楽屋、終演後の宴会の様子まで、江戸時代の歌舞伎興行におけるすべてのワクワク感を描いた名作。じっくり細部まで見たい!

話題の人物、蔦屋重三郎の仕事もチラ見!

さて、NHK大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~」の評判はどうだろう。浮世絵界だけでなく、その後の日本の美術史にも大きな影響を与えた蔦重。静嘉堂@丸の内での本展では、静嘉堂所蔵の蔦重関連作品を展示したケースも設置されている。本展だけでなく、2025年に各所で催される浮世絵展が、ドラマによってより興味深く楽しめることを期待したい。

栄松斎長喜「難波屋店先」 版元:蔦屋重三郎

江戸時代・寛政4~5(1792~93)年ごろ 間判錦絵三枚続 静嘉堂文庫美術館蔵

灯籠に「奉納浅草観世音 願主 蔦屋重三郎」とあり、蔦屋が自身を宣伝している。女性達の視線が灯籠に注がれていて、鑑賞者の目も自然と灯籠に注がれるのも蔦重の作戦。丸囲みの「極印」は出版の検閲のためのもの、富士山に蔦の葉は蔦重の紋。

「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」は、2か月の会期中に浮世絵版画が総入れ替え、前期と後期でほとんどの作品が入れ替わるのだ(場面替え含む)。

この浮世絵展ではじまり、静嘉堂が誇る国宝、重文、そして未来の国宝を一挙公開するお宝展で終わる2025年の静嘉堂文庫美術館。ショッピングや食事、建築めぐりも楽しい丸の内散策に、この1年も静嘉堂@丸の内でのアート鑑賞が欠かせない。

美術館データ

「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」

190 YEARS SINCE THE BIRTH OF TOYOHARA KUNICHIKA

“KABUKI PRINTS”

FIRST EXHIBITION OF TREASURED UKIYO-E PRINTS

会場:静嘉堂文庫美術館(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1階)

会期:2025年1月25日(土)~3月23日(日)

前期:1月25日(土)~2月24日(月・振休)/後期:2月26日(水)~3月23日(日) ※浮世絵版画は総入れ替え

会期中休館日:月曜日、2月2日(日・全館停電)、 2月25日(火)

2月10日(月)と2月24日(月・振休)は開館

開館時間:10時~17時

土曜日は18時閉館、2月19日(水)と3月19日(水)と3月21日(金)は20時

閉館、いずれも入館は閉館の30分前まで

入館料:一般1,500円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料、お得な前期後期セット券2500円

※日時指定予約優先(当日券も販売)

※太田記念美術館との入館料相互割引きを実施。静嘉堂@丸の内での「歌舞伎を描く」展半券で太田記念美術館「生誕190年記念 豊原国周」展の入館料が一般・大高生ともに100円引きに。「生誕190年記念 豊原国周」展半券で「歌舞伎を描く」展入館料が一般のみ200円引きに(他の割引との併用不可)

※毎週木曜日はトークフリーデー(気兼ねなく会話をしながら鑑賞できます)

【関連イベント①/担当学芸員のギャラリートーク】

日時:2月10日(月)、2月26日(水)、いずれも12時30分~13時

集合場所:静嘉堂@丸の内ホワイエ

※参加無料、ただし当日の入館券が必要

【関連イベント②/静嘉堂文庫(世田谷区岡本)探検!】

通常非公開の静嘉堂文庫建物内部を学芸員が案内・解説。庭園も鑑賞可能

日時:3月4日(火)、3月7日(金)、いずれも10時30分~/13時30分~の2回開催

集合場所:静嘉堂文庫 噴水前(世田谷区岡本2-23-1)

定員:各回20名(下記ホームページより要予約)

※本展覧会の入館料込み参加券(各種入館料+参加費1,500円)

【関連イベント③/担当学芸員のスライドトーク】

日時:2月1日(土)、3月9日(日)いずれも11時~と14時30分の2回開催。詳細は下記ホームページに

問い合わせ:☏ 050・5541・8600(ハローダイヤル)

ホームページ https://www.seikado.or.jp/

X(旧Twitter) @seikadomuseum

instagram @seikado_bunko_artmuseum

※上記リンク先の青いボタンからご予約いただけます

※2名様まで1回限り有効

※他の割引と併用不可

※入館時にこの画面をお見せください

<会期中の2025年3月23日(日)まで>