NHK大河ドラマ「光る君へ」の放送で〝源氏イヤー〟などとも呼ばれた2024年。紫式部の『源氏物語』や清少納言『枕草子』、菅原孝標女『更級日記』など、女性が書いた物語や回想録などの平安文学が注目された年となった。静嘉堂文庫美術館がそんな2024年の締めくくりに企画した展覧会が「平安文学、いとをかし」。副題に〝国宝「源氏物語関屋澪標図屏風」と王朝美のあゆみ〟とあるように、静嘉堂文庫美術館が誇る俵屋宗達の六曲一双屏風がメイン、クライマックスだろう…と思っていたが、ちょっと様子が違うようだ。鎌倉時代の絵巻物や源氏絵が専門という、担当学芸員の藤田 紗樹さんに取材した。

第一展示室からちょっと違う!? 地味だけど奥深い平安文学の世界

「初めて担当する展覧会が自分の専門分野に近かったので、大変ありがたかったのですが力みました(笑)」と藤田さん。前任者によってこの展覧会の概要はすでにでき上がっていたが、大筋は変えずとも、陳列作品や構成など変更した部分も結構あるという。

「平安貴族の美意識や思想によってつくられたものを楽しんでいただける展覧会にしたいと思い、作品を選びました。静嘉堂文庫にはたくさんの貴重な古典籍がありますが、なかなか展覧会で紹介する機会がありません。今回はそんな古典籍の展示を通して、平安文学の有名どころの作品を紹介したいと思います」

【Gallery1】には静嘉堂文庫の古典籍から、『更級日記』や『蜻蛉日記』など、教科書に載っていたような作品が並ぶ。

「古典籍は鑑賞する作品としては地味かもしれませんが、挿絵のある本や、鎌倉時代や南北時代に写された貴重な本などを並べて平安文学を紹介します。絵があるものはその場面の解説を添えたり、『春はあけぼの』のような馴染みのある部分を展示します。藤原道長が登場する歴史物語の『大鏡』ですとか。もっとも平安文学の楽しさを感じていただけるのが、最初の展示室かもかもしれません」

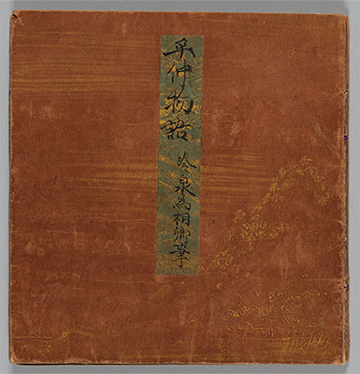

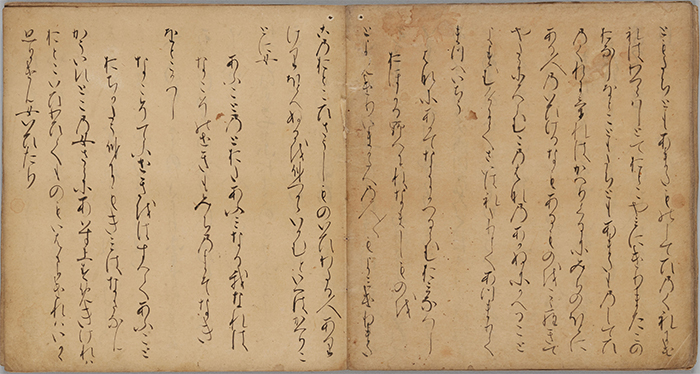

重要文化財「平中物語」 (公財)静嘉堂蔵

天徳4~康保2(959~965)年ごろまでの成立とされる、作者未詳の歌物語。平中(へいちゅう)と呼ばれた平貞文を主人公とした、恋愛譚39段からなる。現存する唯一の冊子で、書籍や古典文学全集に収録されているものなど、すべてはこの静嘉堂本に基づくという貴重な一冊。

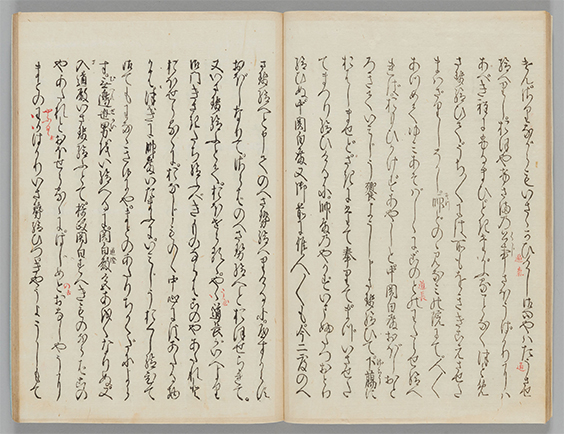

「大鏡」 (公財)静嘉堂蔵

白河院政期の前後に成立したとみられる「大鏡」。大宅世継(おおやけのよつぎ)と夏山繁樹(なつやまのしげき)というふたりの老人による昔語りに若侍が批判を加えるという形式で、藤原道長の栄華を中心に描いた歴史物語。

平安王朝を描くとこうなる!? 日本独特の美術形態、絵巻

【Gallery2】には絵巻作品が並ぶ。

修理後初公開となる「住吉物語絵巻」は、緑や赤の鮮やかな色彩が蘇っただけでなく、制作当時の繊細な表現がよく見えるようになったとか。「姫君たちの衣がとってもきれいで雅やかに見えると思います」と藤田さん。また、藤原氏の栄華を記した『栄花物語』の一場面を描いた「駒競行幸絵巻」も修理を経て公開される。

絵巻とは巻物に描かれた絵画作品をいい、日本独自に発展した媒体だ。中国から日本に伝来した巻物(書物)に絵を添えて、中国語が読めない人でも内容が分かるようにしたのが始まりとか。日本に現存する最古の絵巻は平安時代末の「源氏物語絵巻」(徳川美術館と五島美術館が所蔵)といわれている。

重要文化財「住吉物語絵巻」(部分)

鎌倉時代(14世紀) (公財)静嘉堂蔵

「修理してわかったのが、姫君たちの足元にある小さな松や草花。とても繊細に描かれていてかわいらしいんです」と藤田さん。本展での〝藤田推し〟のひとつだという。

重要文化財「駒競行幸絵巻」(部分)

鎌倉時代(13~14世紀) (公財)静嘉堂蔵

『栄花物語』の駒競(こまくらべ)の段を描いた絵巻で、鎌倉時代末期の成立。物語の華やかな雰囲気を見事に表現した名品だ。

重要文化財「平治物語絵巻 信西巻」(部分)

鎌倉時代(13世紀) (公財)静嘉堂蔵

源氏の勢力が衰退し、平氏政権が出現するきかっけとなった平治の乱に取材した軍記物語『平治物語』を絵画化したもので、鎌倉絵巻の最高峰のひとつとされる。現存するのはこの静嘉堂文庫美術館「信西巻」と東京国立博物館「六波羅行幸巻」(国宝)、ボストン美術館「三条殿夜討巻」、そして諸所に分蔵されている「六波羅合戦巻」の残欠14図。

「光る君へ」にハマっている人もそうでない人も…

ふたつの源氏物語図屏風の見比べも鑑賞ポイント!

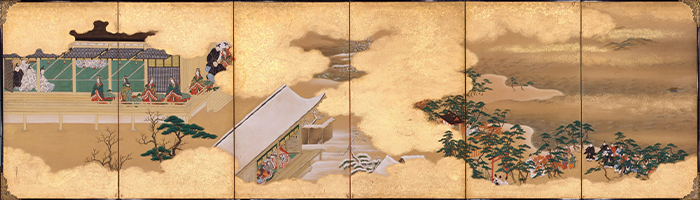

〝源氏イヤー〟を飾るにふさわしい作品が一堂に会したのが『源氏物語』を特集する【Gallery3】だ。宗達の「源氏物語関屋澪標図屏風」と、同じ場面(澪標)も描いた住吉具慶の「源氏物語図屏風」が並んで展示される。江戸幕府の御用絵師である住吉具慶が描いた〝源氏絵のスタンダード〟と、デフォルメも得意とした宗達の屏風では、「同じ場面を描いてもこんなに違う!」と驚くだろう。具慶の「源氏物語図屏風」は天地80㎝ほどと小さな屏風。大寺院などではなく「どんな人物の屋敷の一間を飾っていたのだろう…」などと想像しながら鑑賞するのも楽しいはずだ。

関屋図

澪標図

国宝「源氏物語関屋澪標図屏風」俵屋宗達筆

江戸時代・寛永8(1631)年 (公財)静嘉堂蔵

三菱第二代社長の岩崎彌之助が京都の醍醐寺のために寄進した縁で、当時所蔵していた醍醐寺より返礼として贈られたもの。その際には寺宝のなかから彌之助自身が本屏風を選んだと伝わる。関屋図は、源氏と空蟬の一行が逢坂の関ですれ違う場面。澪標図は、住吉詣に出かけた明石の君が源氏の一行に出くわし、参拝せずに去る場面。すれ違う恋の切なさを、宗達は大胆な構図やデフォルメを施して描いた。

右隻

左隻

「源氏物語図屏風」住吉具慶筆

江戸時代(17世紀) (公財)静嘉堂蔵

江戸幕府の御用絵師を務めたやまと絵師・住吉具慶による作品。伝統的な源氏絵の描き方を踏襲しつつ、人物の生き生きとした描写に具慶の個性が発揮されている。宗達の表現との違いをじっくり鑑賞したい。

この屏風2作が並ぶ展示も大変見応えがあるが、藤田さんは土佐光起の「紫式部図」にも注目して欲しいと言う。「以前から静嘉堂の所蔵品リストにはあったのですが、近年の研究から確かに光起の作であるということがわかりました。状態もとてもよく、素晴しい作品です。本展で初公開となります」

この「紫式部図」で描かれているのは、文机に肘をつき物思いにふけっている式部の姿。背景には、ぼんやりとした大きな月が。石山寺で琵琶湖に映る月を見て『源氏物語』を書き始めたという伝承に基づいて描かれたという。

『源氏物語』をモチーフにした作品で埋め尽くされるこの展示室では、「平安文学」「王朝文化」「貴族の美意識」などへの興味が、いっそう高まるのではないだろうか。

「紫式部図」土佐光起筆

江戸時代(17世紀) (公財)静嘉堂蔵

「土佐光起は細密な絵が得意な人。装束の緻密な文様や、定規で引いたかのような繊細な髪の線など、ぜひ展示ケースに近づいてじっくり見ていただきたいです」

「源氏物語蒔絵源氏簞笥」

江戸時代(18~19世紀) (公財)静嘉堂蔵

江戸時代後期の作である「源氏物語蒔絵源氏簞笥」は、『源氏物語』の冊子を納めるための専用簞笥。全体に物語の場面が表現されていて、大名家の婚礼調度だったと考えられる。

平安時代に制作された〝平安貴族の美意識〟を鑑賞!

最後の展示室【Gallery4】には平安時代につくられた書の名品が並ぶ。特に注目したいのはそれらが書かれた〝紙〟。中国から渡ってきた美しい文様の唐紙(からかみ)にさらに金銀泥で絵を加えたり、金銀の砂子や切箔、雲母(きら)などで装飾された紙だ。詩歌を美しく書くためには美しい紙と美しい筆使いが必須――これが平安貴族の美意識。こうして書画とともに〝料紙装飾〟が発展したのだ。

「平安時代の書が並ぶこの展示室が、宗達の屏風に並ぶメインの見どころだと思っています。ここまでの多くは鎌倉時代以降に制作された平安文学の世界でしたけれど、最後はすべてが平安時代の作品、平安貴族の美意識が如実に表れている料紙装飾や書の名品で、平安文学の世界を体験していただけたらと思います」

「美しく装飾された紙にしか書かないぞ」という声が遥か平安時代から聞こえてきそうだが、何が書いてあるか読めなくても楽しめるのだろうか。

「筆使いや紙自体の装飾の素晴しさを感じていただきたいのです。平安文学の中身は第一室の展示品で楽しんでいただき、ここでは貴族達がどういう美意識をもっていたのかということを、作品を通して感じてください」

展示されているもののひとつが『和漢朗詠集』の写しである静嘉堂の「倭漢朗詠抄 太田切」。本歌は「光る君へ」で町田啓太さんが演じた藤原公任撰によるもので、今なら〝町田公任〟をイメージしながら眺められるのではないだろうか。

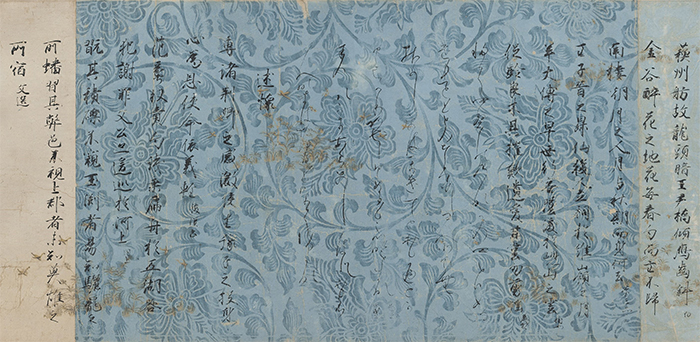

国宝「倭漢朗詠抄 太田切」(部分)

平安時代(11世紀) (公財)静嘉堂蔵

北宋からもたらされた唐紙に、金銀泥で可憐な花鳥の下絵を描いた料紙を用い、優美で温雅な漢字に、個性的な仮名文字を組み合わせている。

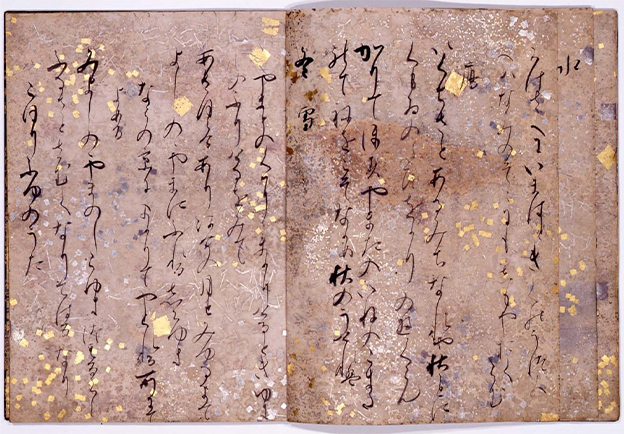

重要文化財「是則集」

平安時代(12世紀) (公財)静嘉堂蔵

三十六歌仙のひとりである平安時代前期の歌人、坂上是則(さかのうえのこれのり)の歌集。金銀の砂子や切箔を散らした華麗な料紙に、筆運びの速さを感じさせる洗練された仮名が美しい名品。

現代作家の作品展示やミュージアムコンサートも!

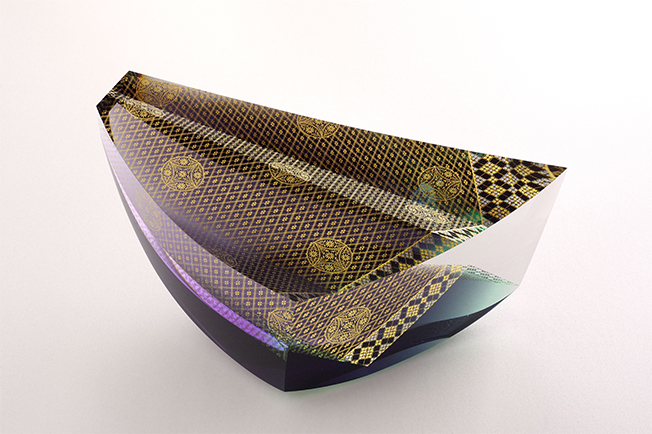

本展では、静嘉堂文庫美術館初の試みとなる現代作家の作品も。『源氏物語』全54帖の作品化に挑む、截金(きりかね)ガラス作家の山本茜の作品「源氏物語シリーズ」から2作品(いずれも個人蔵)を特別展示する。截金は平安時代に隆盛した技法で、仏像や仏画などに用いられる装飾だ。

「山本先生が独自に編み出した截金ガラスは、雅やかで華やかな美しさをもつ、平安時代の料紙装飾などに見られる王朝文化の美意識とも重なり合います。宗達たちの作品とともに展示することで、平安文学の雅やかな世界を、それぞれの時代でどう解釈していったのかを感じていただければと思います」

ほかにも、ホワイエでの雅楽コンサートや、静嘉堂@丸の内と同じ敷地にある明治安田ギャラリーでの担当学芸員・藤田さんによるスライドトークなども。また、12月2日にはトークフリーデーを開催。この日は同行者と会話をしながら鑑賞したり、子連れでも気兼ねなく楽しめるはずだ。ベビーカーを押しながらの鑑賞も問題ない。大河ドラマ「光る君へ」をイメージさせる作品も多いので、「これはあのシーンの…」などとおしゃべりしながら展示室を歩くのは新鮮に違いない。

山本茜作 源氏物語シリーズ 第三帖「空蟬」

2019年 個人蔵

中学の授業で『源氏物語』と出合って以来、美しい文体と雅な王朝文化に心を捉えられ、幾度となく読み返してきた山本。ライフワークである「源氏物語シリーズ」は現在23作が完成。ガラスの中に浮いたような状態で截金文様が封じ込められている唯一無二の美しさは、ぜひ自身の目で!

「平安文学」という切り口で企画されたこの展覧会。どんな〝いとをかし〟が待っているのか楽しみにして、丸の内へ足を運んでほしい。

美術館データ

「平安文学、いとをかし―国宝「源氏物語関屋澪標図屏風と王朝美のあゆみ」

Elegance of Heian Literature:

The National Treasure The Tale of Genji Screens

and the Evolution of Court Esthetics

会場:静嘉堂文庫美術館(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1階)

会期:2024年11月16日(土)~2025年1月13日(月・祝)

会期中休館日:月曜日、2024年12月28日(土)~2025年1月1日(水・祝)

※12月2日(月)はトークフリーデーとして開館

開館時間:10時~17時(土曜日は18時閉館、第3水曜日は20時閉館、いずれも入館は閉館の30分前まで)

入館料:一般1,500円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料

※日時指定予約優先(当日券も販売)

【関連イベント①/お話と実演 平安音楽?、いとをかし!―雅楽入門】

お話:宮丸 直子(伶楽舎理事)

実演:伶楽舎

日時:2024年11月23日(土・祝) 15時~16時30分

会場:明治安田ホール丸の内(明治安田ヴィレッジ4階)

参加費:2,500円(当日の入館券含む)、要予約

【関連イベント②/ミュージアム雅楽コンサート 源氏物語に綴られた音楽】

演奏:伶楽舎

ご案内:宮丸 直子

日時:2024年11月24日(日) 17時30分開場 18時開演(演奏時間約60分)

会場:静嘉堂@丸の内 ホワイエ

参加費:6,000円(当日の入館券含む)、要予約

【関連イベント③/担当学芸員によるスライドトーク】

日時:2024年11月17日(日)、12月7日(土)、2025年1月5日(日) いずれも11時と14時30分開始の2回、所要約30分

会場:明治安田ギャラリー(明治安田ヴィレッジ1階)

定員:各回30名

※聴講は無料、ただし当日の美術館入館券が必要。申し込みは当日美術館受付にて(先着順)、各日10時と13時から聴講整理券配布。

問い合わせ:☏ 050・5541・8600

ホームページ https://www.seikado.or.jp/

X(旧Twitter) @seikadomuseum

instagram @seikado_bunko_artmuseum

※上記リンク先の青いボタンからご予約いただけます

※2名様まで1回限り有効

※他の割引と併用不可

※入館時にこの画面をお見せください

<会期中の2025年1月13日(月・祝)まで>