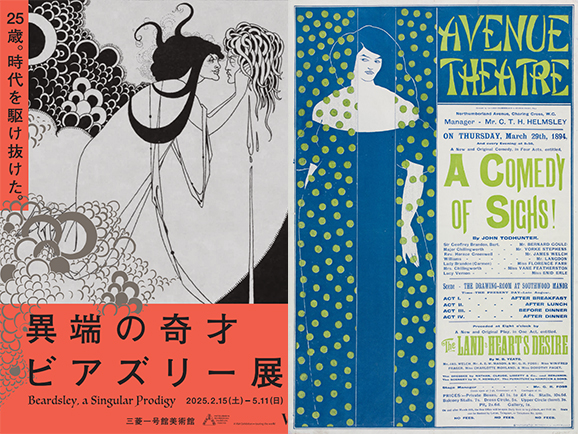

「世紀末の異端児」「黒と白の画家」「耽美主義の奇才」などと呼ばれる英国の画家、オーブリー・ビアズリー。ヨーロッパの芸術に大きな影響を与えたジャポニスムにビアズリーも魅せられた一方、近代日本の商業デザインや漫画などにビアズリーの作品エッセンスの影響を見ることができる。19世紀末のロンドンで、わずか5年という短い画業で残した画数は約1,000点。〝産業製品の博物館〟として1852年にロンドンに設立されたヴィクトリア・アンド・アルバート博物館が所有するコレクションを中心にした約220点による展覧会「異端の奇才―ビアズリー」が、丸の内の三菱一号館美術館で開催中だ。西洋美術好き、アールヌーボーやアールデコ、浮世絵、漫画、イラストに関心がある人にもおすすめの、オーブリー・ビアズリーについて解説しよう。

ビアズリー物語① 「黒と白の画家」は独学でスタイルを形成

1872年夏、英国南部のリゾート地ブライトンで、宝石職人の父と軍医の娘だった母のもとに生まれたビアズリー。財産を使い果たした病弱な父の代わりにフランス語やピアノを富裕層の子弟に教えて家計を支えた母は、決して裕福ではないにもかかわらず、ビアズリーに音楽や美術などの芸術に親しむ機会を与えたという。困窮した家庭を助けるため16歳でロンドンに出たビアズリーは、保険会社などで事務員として働く中、独学で絵を描く。7歳で罹患した肺結核の進行と闘いながらも制作活動を続け、高名な画家エドワード・バーン=ジョーンズにその才能を認められたという。さまざまな美術家や古美術研究家、芸術家などと交流しながら、わずかな時期だがバーン=ジョーンズの勧めでウェストミンスター美術学校の夜間部に通う。これが生涯に受けた唯一の美術教育だった。そして20歳でトマス・マロリー編『アーサー王の死』の挿絵一式を依頼されたことを機に画業に専念し、独自の画風を開花させていく。

本展覧会の担当学芸員である加藤 明子さんにビアズリーの画風を解説していただいた。

「英訳版『サロメ』の挿絵や『イエロー・ブック』に掲載された作品群が最もよく知られています。しなやかで精妙な線描、大胆な白と黒の分割、洗練された画面構成。小説の挿絵から画業をスタートさせたビアズリーですが、必ずしも物語に忠実ではなく、自由に創意を発揮して作品を描いたところも特徴的です」

本展の第1章と第2章では初期作品に加え、彼が影響を受けたJ.M.ホイッスラーやW.クレインらの作品も展覧する。

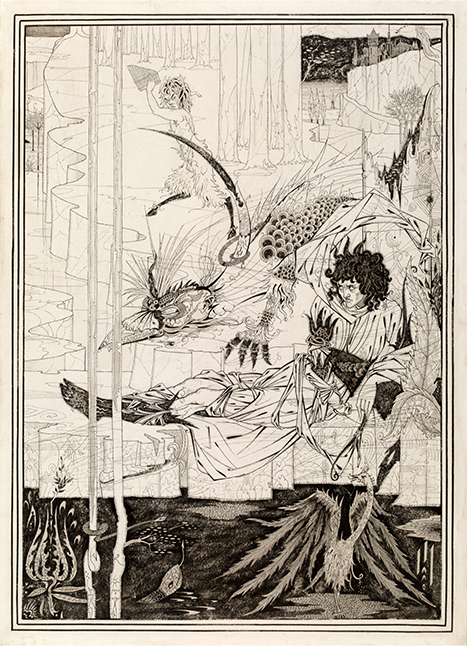

オーブリー・ビアズリー「アーサー王は、唸る怪獣に出会う」

(トマス・マロリー『アーサー王の死』より)

1893年 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵

Photo: Victoria and Albert Museum, London

本格的なデビューとなった『アーサー王の死』の挿絵のひとつ。アーサー王は、中世の歴史書や騎士道物語で英雄として描かれるブリトン人の君主。ビアズリー21歳の作。

ビアズリー物語② ジャポニスムとビアズリー

1893年、21歳になったビアズリーは芸術雑誌『ステューディオ』創刊号で新進の挿絵作家として大々的に紹介され、一躍注目の画家に。翌年にかけて『アーサー王の死』が分冊で刊行される。また、新約聖書をもとにしたオスカー・ワイルドの戯曲『サロメ』英訳版の挿絵画家にも抜擢される。

ビアズリーが『サロメ』のために描いた挿絵は16点だが、そのいくつかに当時流行していた「アングロ=ジャパニーズ様式」の家具も描かれている。この様式について、加藤さんはこう話す。

「1862年の第2回ロンドン万博をきっかけに、英国でジャポニスムが始まりました。エドワード・ウィリアム・ゴドウィンなどの建築家や商業デザイナーが日本の文物のモティーフやデザインの原理を独自に研究し、英国の人々の好みにあった折衷的な様式を生み出します。これがアングロ=ジャパニーズ様式で、テキスタイルをはじめとする室内の調度から、陶磁器、銀器、子ども向けの本にいたるまで、ありとあらゆる産業製品のデザインに応用されて流行しました。ビアズリーも英訳版『サロメ』の挿絵に、ゴドウィンがデザインした家具を描き入れています」

アシンメトリーな構図や、モティーフを極限にまで限定した画面の組み立てがジャポニスム的な要素の一部とか。画中にジャポニスムの影響を見ることができる作品も本展で紹介される。

左:オーブリー・ビアズリー「孔雀の裳裾」

右:オーブリー・ビアズリー「クライマックス」

(いずれもオスカー・ワイルド『サロメ』より)

1893年(原画) 1907年(印刷) ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵

Photo: Victoria and Albert Museum, London

オスカー・ワイルド『サロメ』より)

「クライマックス」の左上に描かれた孔雀モティーフや、「孔雀の裳裾」のケープの裾模様にもジャポニスムの影響を見ることができる。昭和の漫画王・手塚治虫は、この「クライマックス」を『MW(ムウ)』の作中に引用している。

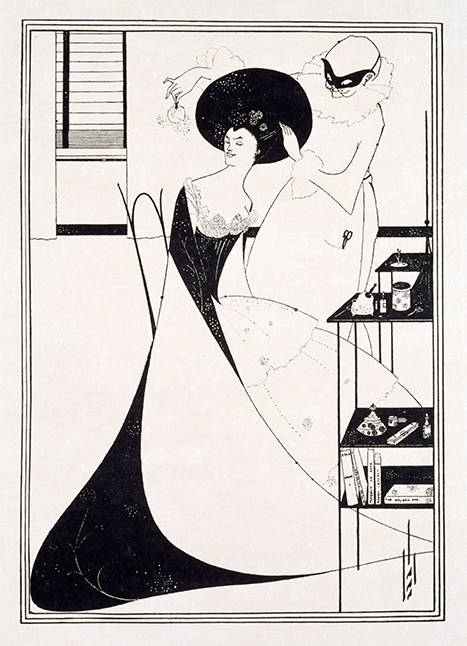

オーブリー・ビアズリー「サロメの化粧Ⅱ」(オスカー・ワイルド『サロメ』より)

1893年(原画) 1907年(印刷) ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵

Photo: Victoria and Albert Museum, London

画面の半分以上が床面であるということは、やや俯瞰目線で描かれているということ。西洋画に俯瞰という概念はなく、ここには日本の浮世絵の影響が見られるという研究者も。

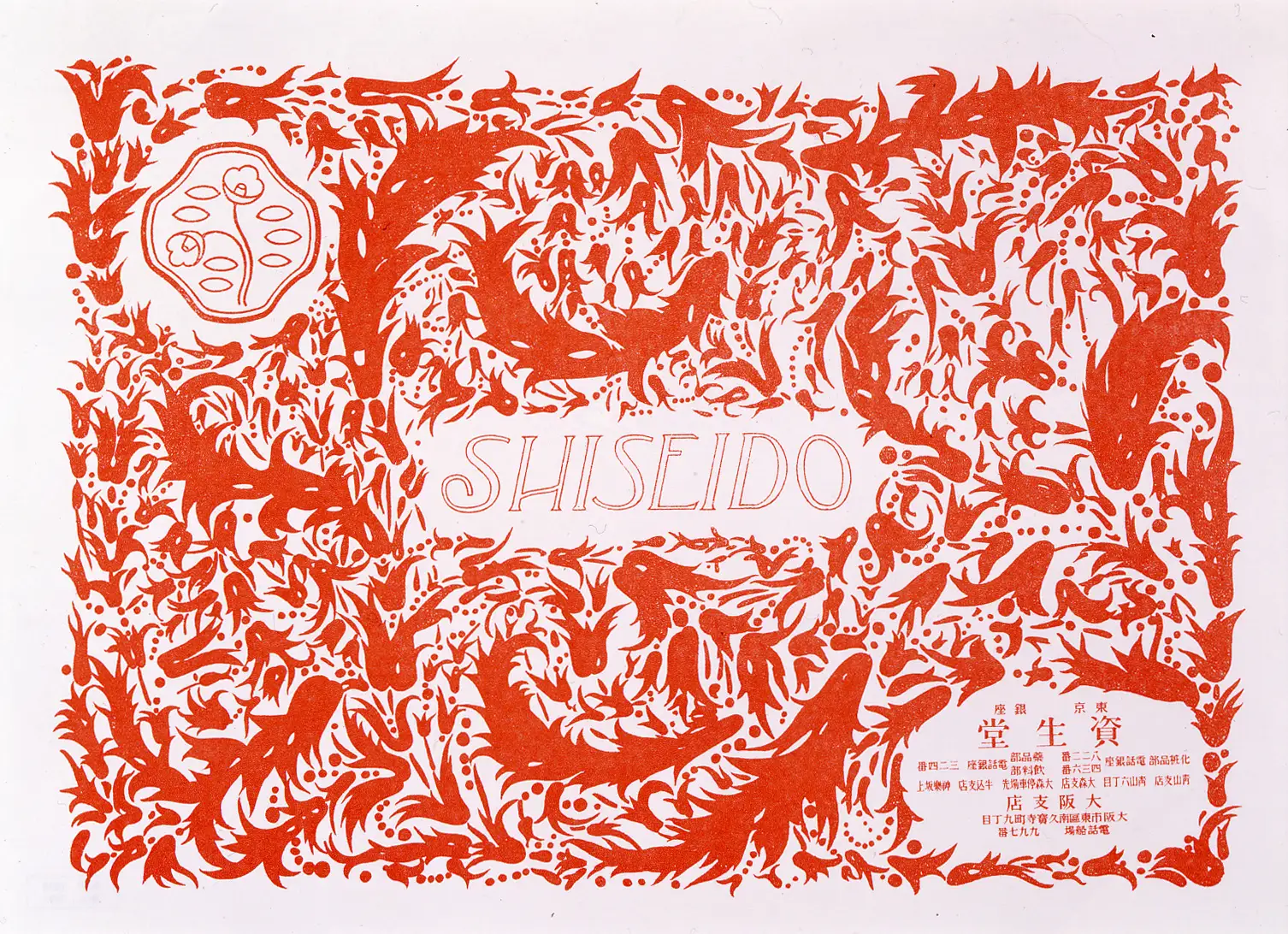

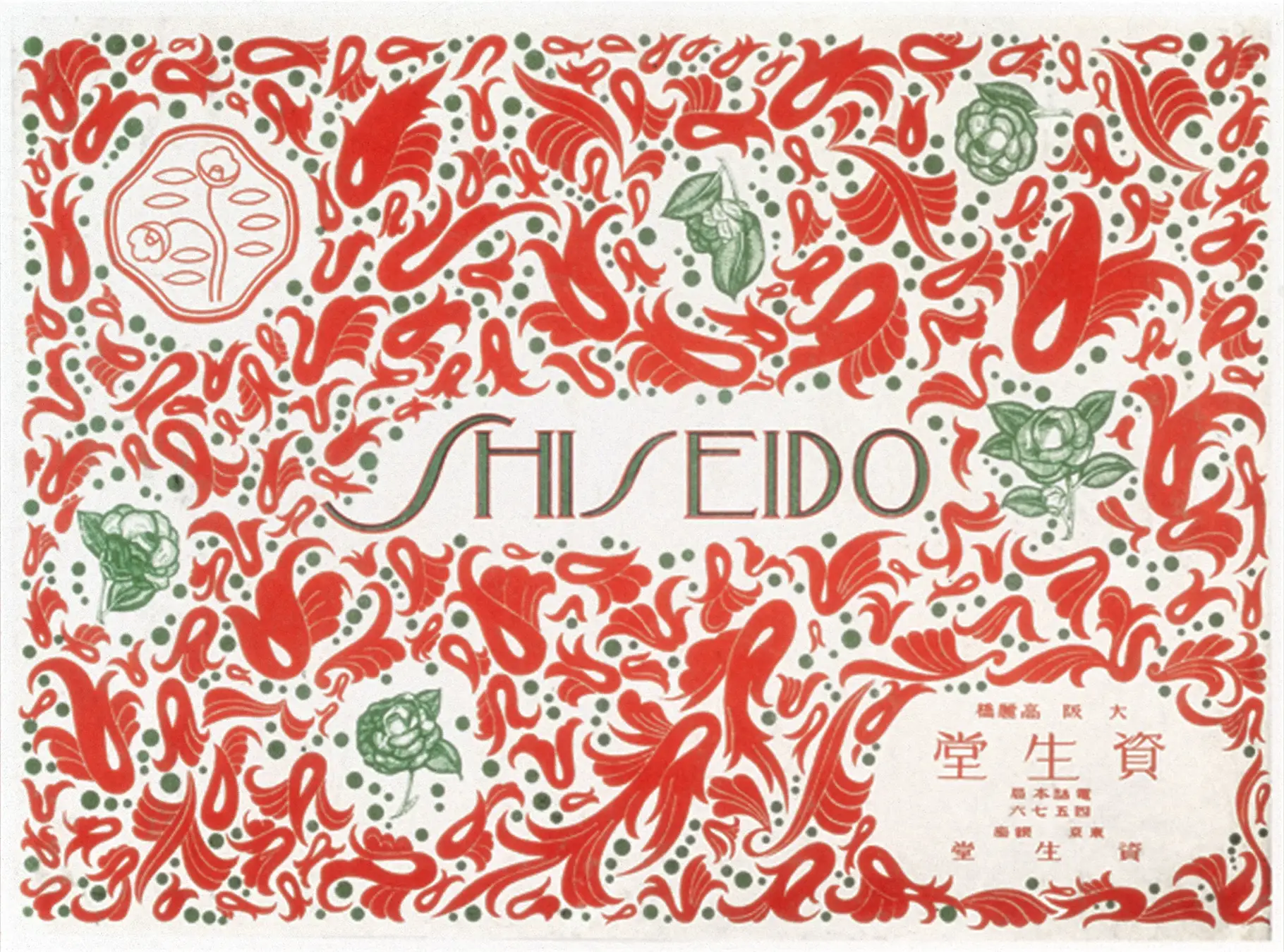

資生堂のコーポレートイメージを象徴するデザイン「資生堂唐草」をご存知の方も多いだろう。これは資生堂意匠部がビアズリー作品に着想を得たオリジナルデザインで、改訂されながら現代まで引き継がれている。商業デザインだけでなく、ビアズリーは多くの日本の漫画家やイラストレーターなどにも影響を与えている。

画像提供:資生堂

左が1924(大正13)年に発表された「資生堂唐草」、右が1927(昭和2)年のもの。1916(大正7)年に化粧品部を開業した資生堂は、当時のトップクリエーターを意匠部に招き、さまざまな美しいパッケージデザインや広告を生み出した。

※本展に「資生堂唐草」の展示はありません。

ビアズリー物語③ 処分されなかった〝卑猥な絵〟

オスカー・ワイルドが同性愛の科で逮捕され、その騒動の余波で前衛的な文芸誌『イエロー・ブック』美術編集の職を解かれたビアズリー。手軽な収入源として手がけたのが、性的な挿絵だった。その一例に、古代ギリシアの喜劇作家アリストパネスの戯曲『リューシストラテー(女の平和)』の挿絵群がある。死の間際にそうした卑猥な作品の処分を望んだというビアズリーの胸中はいかに?

第5章では、『リューシストラテー』の優品を展覧。また、生活に困窮して手放したロンドンの邸宅の一部を再現する。

「ビアズリーが自邸で使用していたデスクを、ビアズリー研究の権威であるスティーヴン・キャロウェイ氏からお借りすることができました。このデスクを中心に、昼間でも分厚いカーテンを閉じ、外光を遮断して絵を描いたといわれる彼の制作環境を再現します。最盛期に住んだピムリコの自邸では、壁をオレンジ色、幅木などの木部を黒いラッカー塗料で塗っていたとか。ビアズリーはどのような環境で、あの特異な作品を描き出したのか。皆さまにぜひ体感していただければ幸いです」(加藤さん)

ビアズリー物語④ 成熟過程にあった青年ビアズリーの死

一時は名声や取り巻きを失ったが、新たな支援者や仲間を得て、ビアズリーの作風は洗練を極めていく。前衛的な文芸雑誌『サヴォイ』に発表された作品、英国の詩人アレキサンダー・ポープの『髪盗み』、同じく劇作家ベンジョンソンによる喜劇『ヴォルポーネ』などの装丁や挿絵で起死回生をはかったが、幼少期から患っていた肺結核が悪化して、1898年、25歳半で生涯を閉じる。

ビアズリー時代の装飾美をたっぷり220点! グッズやグルメも!

2023年春から館内メンテナンスに伴い休館していた三菱一号館美術館。そのリニューアルオープン第2弾となるのがこの「異端の奇才―ビアズリー」だが、なぜ今ビアズリーなのか? 「ビアズリー単独の個展は、日本では四半世紀以上開催されていません。本展学術監修者である河村錠一郎先生の懇切丁寧なご指導や、熱意のある共催者、意欲的な共同企画者に恵まれて、実現に向け一気に機運が高まったのがこのタイミングでした。世界的なビアズリー・コレクションを有するヴィクトリア・アンド・アルバート博物館のメンバーと日本側主催者が一丸となって組み立てたのが、本企画です」(加藤さん)

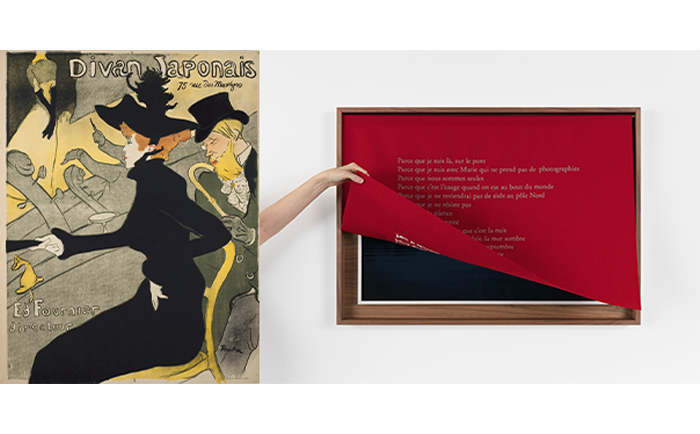

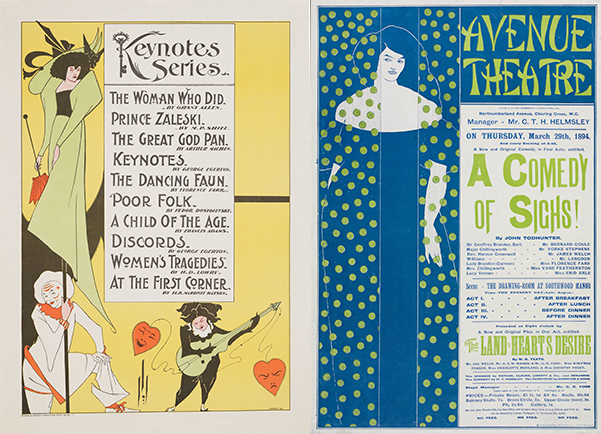

左:オーブリー・ビアズリー 『キーノーツ叢書』の宣伝ポスター 1966年

右:オーブリー・ビアズリー アヴェニュー劇場公演の宣伝ポスター 1894年

いずれもヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵

Photo: Victoria and Albert Museum, London

『キーノーツ叢書(そうしょ)』は1893年から出版された全34点のうち、22点の題扉と表紙などをビアズリーがデザイン。左の作品は、表紙のためのデザインをのちにポスターに転用したもの。

装飾的で洗練されたデザインで、後世にも影響する作品を残したビアズリー。ミュージアムショップ「Store 1894」では本展オリジナルグッズを販売。

また、資生堂とのコラボメニューが「Café 1894」と銀座8丁目の「資生堂パーラー Bar S」に登場する。

左から/『イエロー・ブック』第1巻の表紙にちなみ、黄色に仕上げたマグカップ(2,500円)。A4サイズの薄手綿トート(2種、各880円)には、ビアズリー初期と後期の作品をプリント。「Store 1894」では資生堂パーラーとのコラボ商品であるガナシュ(2種入り、777円)などを販売。また、「Café 1894」ではランチコース、カフェタイムデザート、写真のディナーデザート(パルフェ《クライマックス》2,000円)を、「資生堂パーラー Bar S」ではコラボレーションカクテルが用意されている。

初期から晩年までの挿絵や希少な直筆の素描、彩色されたポスター、同時代の調度など、約220点が展示されるこの展覧会。生命力に富んだ線描や大胆なモノクロームの色面が生み出す洗練されたビアズリーの芸術世界を体験できる大回顧展を、小企画展「江戸から東京へ」と併せてじっくり楽しみたい。

美術館データ

異端の奇才―ビアズリー

Beardsley, a Singular Prodigy

会場:三菱一号館美術館(東京都千代田区丸の内2-6-2)

会期:2025年2月15日(土)~5月11日(日)

会期中休館日:月曜日

※2月24日(月)、3月31日(月)、4月28日(月)、5月5日(月)はトークフリーデーとして開館

開館時間:10時~18時(祝日を除く金曜日と会期最終週の平日、第2水曜日、4月5日は20時閉館、いずれも入館は閉館の30分前まで)

入館料:一般2,300円、大学生1,300円、高校生1,000円、中学生以下無料

※第2水曜日のみ17時以降入館のマジックアワー料金1,600円などもあり。詳細は公式HPにて。

問い合わせ:☏ 050・5541・8600(ハローダイヤル)

展覧会ホームページ https://mimt.jp/