三菱グループは東京に3つの博物館を有している。丸の内の静嘉堂文庫美術館と三菱一号館美術館、そして駒込の東洋文庫ミュージアムだ。今回紹介する東洋文庫ミュージアムは、美術品ではなく、アジア全域の歴史と文化を対象とする研究図書館であり、ミュージアムなのだ。

東洋学の研究図書館として、岩崎久彌が東洋文庫を設立したのが1924(大正13)年。2024年はちょうど100周年にあたり、年末まで展覧会「創立100周年記念 知の大冒険―東洋文庫

名品の煌めき―」が開催されている。美術品鑑賞とは趣が異なる東洋文庫ミュージアムの展示鑑賞。会場をひと歩きして、書籍資料鑑賞の面白さに触れた実体験をご案内しよう。

まずは三菱三代社長の岩崎久彌と東洋文庫についておさらい

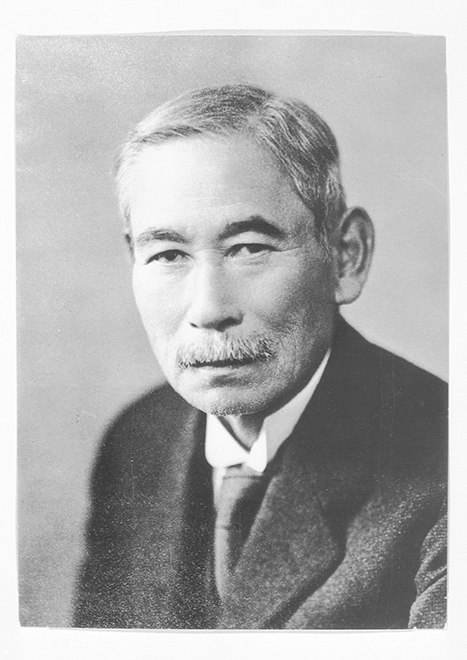

岩崎久彌(1865~1955年)

岩崎彌太郎の長男として、土佐国安芸郡井ノ口村(現・高知県安芸市井ノ口)に生まれる。福澤諭吉に師事したのち、アメリカに5年間留学。ペンシルベニア大学を卒業後帰国、1893年に三菱合資会社の社長に就任。明治・大正・昭和にわたって日本の産業の指導と育成に貢献。文化事業や社会事業にも力を注いだ。

三菱を近代的なマネジメントシステムを用いた企業へと発展させたのは、1893(明治26)年に28歳で三菱合資会社の社長に就任した岩崎久彌。折しも日本の近代産業の勃興と発展の時期で、明治から大正にかけての20余年に、丸の内オフィス街の建設をはじめ炭坑、鉱山、造船、鉄道、製紙、ビール製造、農場経営など、事業の多角化を計っていく。

久彌は幼少期から漢籍(漢文で書かれた中国書籍)を読みこなし、アメリカ留学中には洋書に親しんだ愛書家だ。読書を楽しむにとどまらず、書誌学を専門家に学び、学術的、文化的な重要性を意識して和漢の貴重な書物を蒐集、それらは約3万8000点にも及ぶ。

加えて、オックスフォード大学教授のマックス・ミューラーの旧蔵書を購入したり、オーストラリア出身ジャーナリストのジョージ・アーネスト・モリソンの蔵書約2万4000点を一括購入。さらに5万7000点もの文献が買い足され、それら貴重な資料を公開し、学問や研究に役立てるための拠点として、1924年に東洋文庫が設立されたというわけだ。

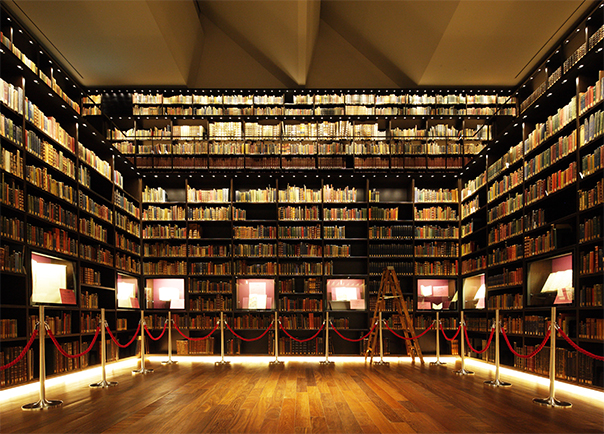

現在、東洋文庫の蔵書は東洋学に関する資料だけで100万冊を超える。国宝5点、重要文化財7点を含むそれら貴重な書籍や資料は、全面建て替えに伴って2011(平成24)年に新設された、東洋文庫ミュージアムで鑑賞することができる。

受け付けをすませて階段を上がると、東洋文庫の礎のひとつであるモリソン文庫のコーナーが。空間自体が美しく、東洋文庫のアイキャッチにもなっている。ここを通り過ぎると企画展示室だ。

江戸時代初期につくられた嵯峨本(本阿弥光悦の門派が京都の嵯峨で出版した美しい書物)の『徒然草』の紙面に描かれた植物をモチーフにした意匠が、ミュージアム棟の側面壁に彫刻されている。

鑑賞のポイント その1、文字を見よ!

書籍や資料を公開する〝本の博物館〟の宿命として、美術品に比べて展示品はかなり地味である――が、今回は何しろ100周年記念展だ。副題の「東洋文庫

名品の煌めき」という看板に偽りはない。ここでは鑑賞におけるキーワードをふたつご紹介しよう。

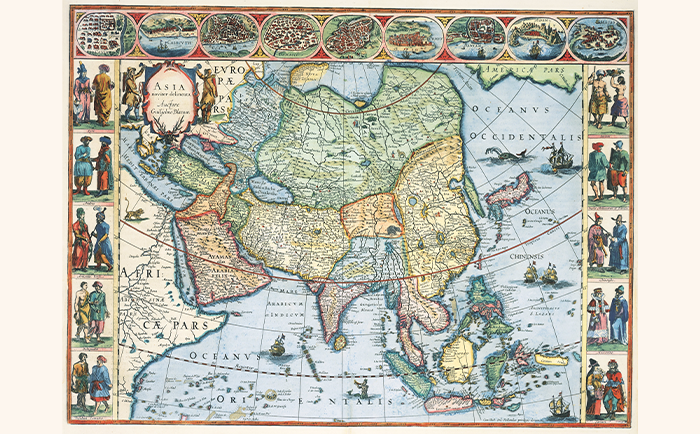

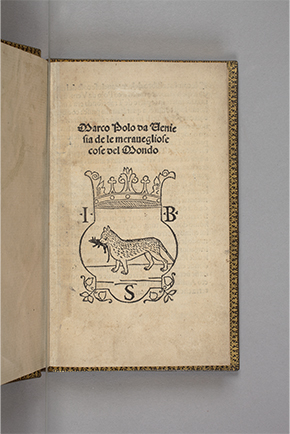

まず挙げたいのが〝美文字〟だ。東洋文庫が80種も所有する『東方見聞録』の珍しい活字印刷本や漢仏辞典の『ナポレオン辞典』、試験中の答案用紙とは思えない見事な書きっぷりの『殿試策』、書聖と呼ばれる王羲之の『蘭亭序』などなど…。活字にしろ手書きにしろ、美しい文字を鑑賞できるのは多いなる魅力である。内容を読み解くことは無理でも文字の美しさに焦点を当てながら展示を見ていくと、物体としての書物を愛好する人々(愛書家)の存在にも納得なのだ。

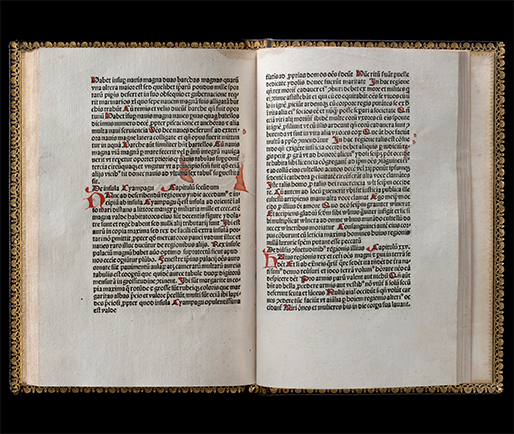

『東方見聞録』マルコ・ポーロ口述、ルスティケッロ著

左:1496年 ヴェネツィア刊/右:1485年 アントワープ刊 いずれも東洋文庫蔵

日本の名前が「ジパング」としてヨーロッパに知られるきっかけになった『東方見聞録』。東洋文庫は出版年や出版地、言語が異なる約80種を所蔵、刊本のコレクションとしては世界最大。

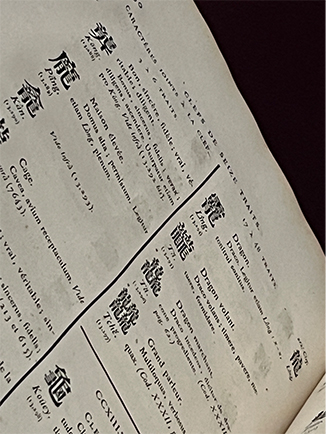

左『ナポレオン辞典』ジョゼフ・ギーニュ著 1819年 パリ刊 東洋文庫蔵

カトリックの中国伝道のために、ナポレオンの命によって編纂された、発音がわからなくても部首と総画数から引ける画期的な辞典。『大漢和辞典』の漢字では最多画数といわれる「龍」が4つで一文字の漢字(テツと読む)まで網羅。

右『殿試策』金榜筆 1772(清代・乾隆37)年 東洋文庫蔵

能力次第で出世できる科挙制度は、最盛期には受験倍率が3,000倍にもなったといわれている。これは科挙の最終試験である殿試の首席合格者、金榜の答案用紙。文字の巧拙による評価も大きかったとか。

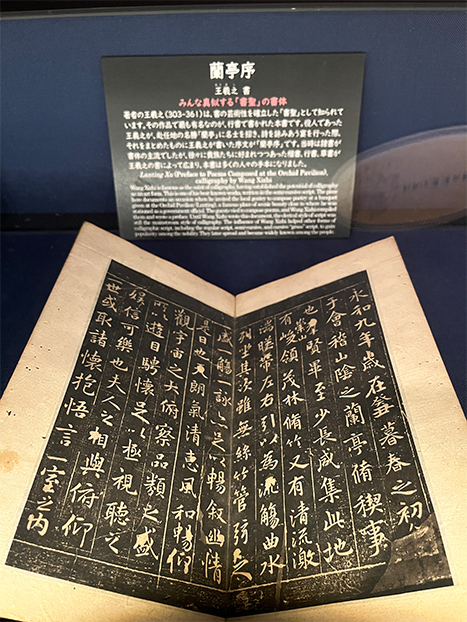

『蘭亭序』王羲之書 東洋文庫蔵

書の芸術性を確固たるものにして「書聖」と呼ばれた王羲之(303~361年)。楷書、行書、草書という新しい書体は、王羲之の書によって広まっていった。本作は書道における行書の傑作といわれ、現代でも臨書の手本にされている。

書籍や資料鑑賞のポイント その2、挿絵も絵画作品のごとし!

活字だけでなく、美しい絵や図で、アジアの自然や文化、風俗、生活を知らせてくれる書籍や図版も数多く展示されている。写真がなかった時代、描くしか記録を残す手立てはなかったが、いわゆる絵画作品ではない記録資料のような絵図でも、美的要素がふんだんに盛り込まれているものが展示されている。絵図そのものの美しさや面白みだけでなく、展示品に添えられた歴史博物館ならではの解説にも注目してほしい。文化的背景や描かれた図がもたらした影響などを理解することで、書物鑑賞はぐんと興味深いものになるはずだ。

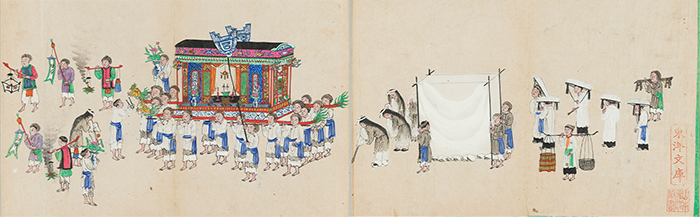

『越南婚葬行列図』(部分) 19世紀末~20世紀初頭 東洋文庫蔵

儒教思想に支えられていたベトナム阮朝(1802~1945年)での、冠婚葬祭の様子を描いた蛇腹の折り本。上の図版では華やかな婚礼行列を、下の葬列には故人への追悼を嗚咽で表現する〝泣き女〟の姿も。

『アジアの鳥類』ジョン・グールド 1850~1883年 ロンドン刊(デジタル展示) 東洋文庫蔵

19世紀イギリスを代表する剝製師によるリトグラフ。剥製をつくる過程で得た観察眼を生かして鳥類学者としても名を馳せ、あのダーウィンもガラパゴス諸島から持ち帰った鳥の分類をグールドに頼んだほど。本書は晩年に取り組んだ鳥類図鑑の傑作。グールドが標本をスケッチして妻がリトグラフに、彩色は1枚ずつ手作業で。デジタル展示であることで、よりその美しさが際立って見える。

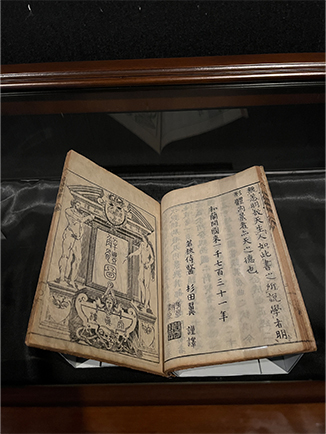

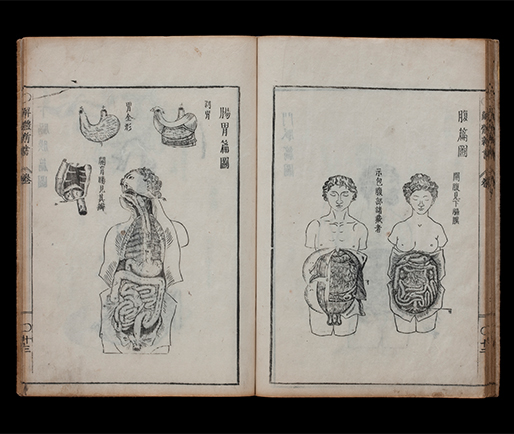

『解体新書』杉田玄白ほか訳 1774(安永3)年刊 東洋文庫蔵

本格的な翻訳で刊行された、日本初の西洋の解剖学書である『解体新書』。本書の挿絵は、マルチクリエーター平賀源内に洋風画の手ほどきを受けた小田野直武。シュールで面白い。

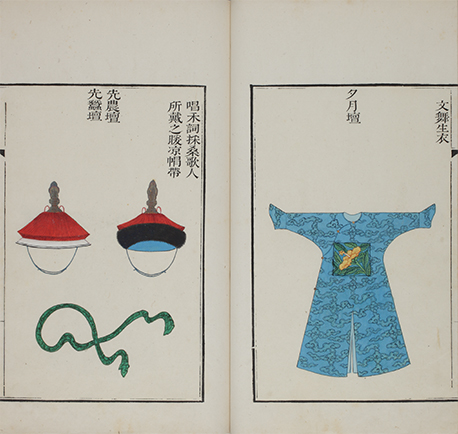

『壇廟祭祀節次』 18世紀半ば頃(清代) 東洋文庫蔵

祭祀の詳細を図入りで解説した書物。式次第や衣装や持ち物、祭祀で捧げられる舞の動きなどが詳細に描かれている。

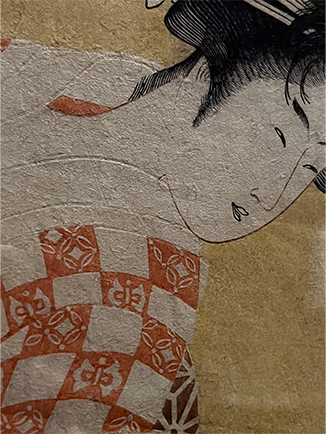

浮世絵は実物を見てこそ面白い!

8月22日配信のこのコーナーでも紹介したが、東洋文庫には葛飾北斎や喜多川歌麿など人気絵師の、大変質が高く状態の良い作品がコレクションされている。本展では北斎の『諸国瀧廻り』全8図が会期を分けて展示されるほか、歌麿の真骨頂である美人画も。図版ではよくわからない凹凸による表現や、和紙自体の風合いなど、実物をぜひ鑑賞して楽しんでほしい。

左『高島おひさ』喜多川歌麿 1793(寛政5)年頃 東洋文庫蔵

美人画ですでに名を馳せていた歌麿を、さらに不動の人気絵師にしたのが、2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主人公、江戸の版元・蔦屋重三郎。彼は上半身やバストアップなど、顔を強調した画角構成の「大首絵」と「美人画」の合体ともいえる構図をプロデュース。全身を描く日本の伝統的な人物表現からの脱却を試みて見事成功した。本作は水茶屋の看板娘を描いたもので、美人と評判の町娘を題材にしたり、絵の中に屋号や家紋などを潜ませて宣伝するのも蔦重のアイデアだった。

右『錦織歌麿形新模様 うちかけ』(部分)喜多川歌麿 江戸時代・1797年頃 東洋文庫蔵

墨線を極力控え、色使いと空摺り(色を使わず紙に凹凸をつけて表現する技法)の工夫で、打掛姿の花魁を描いたもの。実物はくっきりと空摺りが見て取れる。

「創立100周年記念 知の大冒険―東洋文庫 名品の煌めき―」は会期が長く年末まで開催しているが、本展の終了とともに2025年秋まで改装のため休館に。東洋文庫ミュージアムをまだ体験していない人は、このお宝揃いの展覧会にぜひ足を運んでみてほしい。

美術館データ

「創立100周年記念 知の大冒険―東洋文庫

名品の煌めき―」

The Great Adventure of Knowledge Invaluable Masterpieces from Toyo Bunko

会場:東洋文庫ミュージアム(東京都文京区本駒込2-28-21)

会期:2024年8月31日(土)~12月26日(日)

会期中休館日:火曜日

開館時間:10時~17時(最終入館は16時30分)

入館料:一般900円、65歳以上800円、大学生700円、高校生600円、中学生以下無料

問い合わせ:☏ 03・3942・0280

ホームページ https://toyo-bunko.or.jp/

X(旧Twitter)@toyobunko_m