東京世田谷の水と緑豊かな岡本の地に、静嘉堂文庫美術館が開館したのは平成4(1992)年。三菱第二代と四代社長の岩崎彌之助、小彌太親子の積年の夢だった美術館開設の核のひとつとなったのが、明治17(1884)年頃から昭和20(1945)年までに蒐集した茶道具だ。現在約1,400件にものぼるというそのコレクションは、私立の美術館としては群を抜く数である。しかもその内容は茶人や数奇者のそれとは大きく異なり、美術蒐集家としての彼らの信念が貫かれている。8年ぶりの開催という静嘉堂文庫美術館での茶道具展、「眼福―大名家旧蔵、静嘉堂茶道具の粋」は、静嘉堂の超お宝茶道具一挙公開という、茶人や茶道具数好きにはたまらない展覧会であることは間違いない。〝岩崎家の茶道具蒐集〟という点にフォーカスして本展を紹介しよう。

静嘉堂コレクションを代表する曜変天目は

なぜ「稲葉天目」と呼ばれるのか?

静嘉堂文庫美術館の茶道具といえば、だれもが思い浮かべるのは国宝の茶碗「曜変天目」だろう。同館を代表する超名品である。

曜変天目と呼ばれる喫茶専用の茶碗は南宋時代(12~13世紀)の中国で作られ、完全な形で残っているものは世界に3碗しかないといわれている。そのいずれも日本に伝わっているが、なかでも静嘉堂が所蔵する曜変天目は、このやきもの特有の虹色に輝く光彩が最も華やかに現れていて、端正な姿とも相まってひときわ美麗な名器だ。

本作は日本に伝来して以降、室町将軍家で唐物茶碗の最高位とされ、徳川三代将軍家光から乳母の春日局に下賜されたもの。重い疱瘡にかかった家光は、春日局が神仏に薬断ちを誓って看病した甲斐か治癒したが、その後も薬断ちを続けていた春日局が病に伏した際に、家光が直々に見舞って曜変天目に薬湯を入れて服用を迫ったのだという。しかし春日局は感涙しながらも飲むふりをして薬湯を襟元に流し込み、神仏への誓約を守り通した――そんな逸話をもつこの茶碗は、春日局の嫁ぎ先、淀藩主の稲葉家に伝わった。これがこの曜変天目が「稲葉天目」と呼ばれる所以である。

局が養育した孫の稲葉美濃守正則に護られていたが、大正7(1918)年に稲葉家の親戚にあたる小野光景・哲郎親子の手に渡ったのち、昭和9(1934)年に岩崎小彌太の所有となった。

「〝わが家の宝をお譲りするので末永く愛玩してください〟という内容の稲葉家当主からの譲り状も添えられています。〝岩崎家の所有となったことで(行き先を転々とすることなく)安住の地を得た〟と言われる方もあります。小彌太はそういう責任をもってこの名碗を引き受けているので、〝天下の名品を私に用うべからず〟と言われて、生涯一度も口をつけられなかったそうです」(本展の担当学芸員である長谷川 祥子さん、以下同)

小彌太の手に渡ってからこの茶碗が使用されたのは、小彌太三回忌の仏前で、孝子未亡人による献茶一度きりだという。

実は、岩崎家には彌之助の時代に稲葉家から茶器がもたらされている。それが「稲葉瓢簞」とも呼ばれる「唐物瓢簞茶入」だ。稲葉家が大切に守ってきた名器のふたつが、彌之助・小彌太親子によって再び供になったのだ。

国宝「曜変天目(稲葉天目)」建窯

南宋時代(12~13世紀) (公財)静嘉堂蔵

曜変天目の見どころは、黒釉がかかった碗の内側に浮かぶ、大小の斑点の周囲に現れた光彩。これは窯のなかで焼成時に発生する釉薬の変化によってできるもの。湧き上がってくるような煌めきは、照明の種類や当たり方、見る角度によっても表情を微妙に変える。

大名物「唐物瓢簞茶入 稲葉瓢簞」

南宋~元時代(13~14世紀) (公財)静嘉堂蔵

仕覆:左から「蜀錦」「薩摩間道」「伊予簾緞子」

『大正名器鑑』などの名著をもつ茶道研究家の高橋箒庵が、唐物茶入のなかで本作を「上杉瓢箪」に次ぐ天下第二の茶入であると評した。

茶道具ランキングには興味なし!?

彌之助と小彌太親子が、明治、大正、そして昭和時代前期に蒐集した美術品は約6500点にものぼる。そのうち約1,400点を占めるのが茶道具だ。

茶人は己の趣味や好みで道具を揃え、茶会を催して自慢の逸品を披露する。しかし彌之助も小彌太も茶人ではない。小彌太は茶の湯を学んだが、ふたりとも数奇者や茶人としての目で道具を選んでコレクションに加えたわけではないのだ。

彌之助は学問を好み、日本の古い文化に尊敬の念を抱く人物だった。日本文化の象徴ともいうべき能の謡曲をことのほか愛したという。当時の日本は近代国家を目指し、急速に西洋文化を取り入れる必要があったが、それは伝統的な日本や東洋の文化の否定や軽視を招くことになり、全国で廃仏毀釈や文化財の海外流出などが盛んに行われた。彌之助はそれを防がなければならないという強い信念をもち、茶道具や陶磁器、刀剣などの古美術蒐集へと突き進む。そして、それら文化財の素晴しさを皆で共有するための美術館開設も、彌之助、小彌太と二代にわたる積年の夢であったのだ。

静嘉堂文庫美術館がほかの私設美術館と大きく違うのは、所蔵品が創設者や美術品所有者個人の趣味で集められたものではないという点だ。先に紹介した「曜変天目」も「稲葉瓢簞」も、道具としての価値は一級品であることを認めたうえで、稲葉家が愛蔵した茶道具をできるだけ散らしたくないという思いで購入したのだろう。

今回の展覧会の副題に「大名家旧蔵」とあるが、このことにも彼らの蒐集の信念が表れている。

「どんな趣向のお茶会でも、どんな道具組でも可能なくらいのバリエーションがありますが、これは間違いなく名品だと言えるものばかりです。それはなぜ確かなのかというと、江戸時代から大事にされてきたお道具を、チャンスがあればまとめて購入することもあったので。大名家などが愛蔵した品ですから、やはりそこは疑いようもありません。それらを、幕末や明治維新の動乱や昭和初期の恐慌などで、手放さなくてはならないというときに購入しています。彌之助も小彌太もいわゆる数奇者ではないのですが教養による審美眼があり、文化に対する敬意をもって蒐集したのです。茶人や数奇者であれば、何々家の茶道具のなかから自分の好みのものを見つけるのでしょう。けれど彌之助、小彌太親子は、その家のお好み一式を引き受けたのです」

そうすることで道具だけではなく、その家の美意識やセンス、茶の湯に対する姿勢などが伝承される。そして、それを広く公開する場として成し遂げなくてはならなかったのが、美術館の開設だったのだ。

「茶道具は出土品とは違っていて、広間や茶席といった特別な空間で披露され用いられながら大切に守られてきたもの。ですから何百年も前のものでも日本伝世のものは状態がよく、何か風格といったものも備わっていて、美しさもそのままのような気がします。大切な道具を伝えゆく心というか力、そういうオーラも、展覧会での鑑賞で感じていただけるのではないかと思います」

重要文化財「青磁太鼓胴浮牡丹水指」龍泉窯

南宋~元時代(13世紀) (公財)静嘉堂蔵

大阪の豪商・鴻池家の昭和15年の売り立て時で、一番価値があるとされたのは明末の景徳鎮の染付の水指。茶道具人気ランキング上位に挙がるような逸品だが、小彌太はそういう価値観には興味を示さず、写真の青磁の水指を購入。しかしこれは中国陶磁史のなかでみると大変重要なもので、蓋も備わった完品というめったにない名品だ。

ホワイエから眼福!源氏物語ゆかりの品から初公開の飾り棚まで

茶の湯に親しんでいる人にはまさに〝眼福〟な展覧会だが、「茶の湯も茶道具もよくわからない…」という人はどのように本展を鑑賞したらよいのだろう。展示室ごとにテーマと見どころを紹介しよう。

静嘉堂文庫美術館が丸の内に移転してもうすぐ2年になる。昭和の建物として初めて重要文化財に指定された明治生命館の1階に位置するが、来館者がまず鑑賞することになるのが2階まで吹き抜けになった【ホワイエ】だ。古典主義様式といわれる美しい建築も見どころのひとつで、このスペースにも展示がある。今回は秋の展覧会に相応しく、淡い水色の釉薬が涼し気な高麗茶碗の「秋かぜ」(後期は「色絵葡萄文茶碗」)が。また、「曜変天目」と並んで静嘉堂文庫美術館を代表する至宝、俵屋宗達の「源氏物語関屋澪標図屏風」と同様のモチーフが描かれた「住吉釜(芦屋)」もじっくり鑑賞したい。

左:「堅手茶碗 銘 秋かぜ」<前期展示>

朝鮮時代(16~17世紀) (公財)静嘉堂蔵

右:「色絵葡萄文茶碗」積徳園製印 竹川竹斎 射和万古焼 <後期展示>

江戸時代(19世紀) (公財)静嘉堂蔵

「色絵葡萄文茶碗」は親日家のイギリス人ジャーナリスト、フランシス・ブリンクリーのコレクションだったもの。ホワイエでは前期に「黒織部茶碗 銘 うたたね」、後期に「高取茶碗 銘 一文字」も展示される。

「住吉釜(芦屋)」

室町時代(15~16世紀) (公財)静嘉堂蔵

筑前国芦屋津(現福岡県遠賀郡芦屋町)で作られた釜。端正な形や艶やかな地肌、和歌や物語のモチーフを取り入れた美しい文様が特徴。本作は『源氏物語』第十四帖(澪標)を題材とした「源氏物語関屋澪標図屏風」同様、住吉大社の鳥居と浜松(画像左)と太鼓橋(画像右)を描いた。前期と後期で見える面を変えての展示となる。

最初の展示室【Gallery1】では、彌之助・小彌太コレクションの名碗中の名碗8点を展示する。数は少ないが、やきものの偶然が醸し出す唯一無二の表情や雰囲気などを集中して見るにはちょうどいいくらいの数だろう。天目茶碗を天目台に乗せて展示するのも茶道具展ならでは。前期は乗せた状態で、後期は並べてというように、前後期で展示に変化もつけるという。

重要文化財「油滴天目」建窯 南宋時代(12~13世紀)

附 堆朱花卉天目台 明時代(15世紀初期) いずれも(公財)静嘉堂蔵

中国からもたらされた唐物茶碗のなかで、〝曜変〟に次いで高く評価されている黒釉茶碗〝油滴〟。油の滴を散らしたような斑点が、照射光によって銀から藍、淡い褐色などに煌めき美しい景色をつくる。この静嘉堂の油滴も、中国陶磁史上の優品として世界的に知られている。

重要文化財「井戸茶碗 越後」

朝鮮時代(16世紀) いずれも(公財)静嘉堂蔵

侘茶の茶碗の筆頭に挙げられる高麗茶碗を代表する〝井戸〟。口径14.8㎝という本作のように大ぶりなものは〝大井戸〟と呼ばれ、そのうちの最高位と評される。琵琶色の釉、美しいかいらぎ、轆轤目の虫食いや繕い跡も景色として愛でられてきた逸品。

「黒樂茶碗 紙屋黒」樂焼 長次郎(樂家初代)

桃山時代(16世紀) (公財)静嘉堂蔵

博多の豪商で茶人の神屋宗湛が秀吉を招いて茶を振る舞うため、樂焼の初代長次郎に作らせた〝黒樂〟。その後、鴻池善右衛門宗知、江戸千家流の創始者である川上不白、川上宗雪などを経て岩崎家へ。

【Gallery2】では茶入の名品を鑑賞する。茶入は濃茶を入れて点前に用いる陶製の小さな壺だが、茶席の格を決定づけ、道具の取り合わせの要として重要視される道具。千利休以前に名を得た器物を「大名物(おおめいぶつ)」、利休時代に現れた名品を「名物」、そして小堀遠州の美意識で作られた国産の器物を「中興名物(ちゅうこうめいぶつ)」というが、ここでは「大名物」と「中興名物」を中心に展示。茶入には所持者の名前や和歌ゆかりの銘がついたり、所持者が変わると象牙の蓋や仕覆(名物裂などで仕立てる袋)を新調したり、箱や舶来の風呂敷が増えていき、どんどんグレードアップされていく。静嘉堂文庫美術館が誇る「付藻茄子」をはじめとする大名物が7点、中興名物が5点のほか、千利休の手による茶杓なども。

中興名物「瀬戸芋子茶入(古瀬戸) 銘 雨宿」

室町~桃山時代(16世紀)

附 黒漆稜花盆 いずれも(公財)静嘉堂蔵

武野紹鴎や千利休の侘茶とは異なる「きれい寂び」と呼ばれる美意識で、茶の湯や作庭に励んだ小堀遠州。古瀬戸(ふるせと)はまさに遠州が見出したやきもの。底に近い側面の一部がえぐれている本作はそれを雨除けの屋根と見たものか、「雨宿」という和歌からとった銘がつけられた。

【Gallery3】では、名家から伝わった道具の数々を紹介。仙台藩主伊達家、加賀藩主前田家、淀藩主稲葉家、丸亀藩主京極家、松江藩主松平家、姫路藩主酒井家など、大名家に伝来した道具類をまとめて鑑賞することで、それぞれの風格が見て取れるだろう。茶入、水指、墨跡、花入、香合など、総合芸術ともいわれる茶の世界が楽しめる。初公開品として、猿回しの絵を狩野派の絵師に代々描かせた〝猿曳棚〟と呼ばれる飾り棚も紹介。

重要美術品 大名物「唐物茄子茶入 利休物相(木葉猿茄子)」

南宋~元時代(13~14世紀)

附 堆黒螭龍文稜花盆 いずれも(公財)静嘉堂蔵

飯盛り器の物相に見立てた大名物。猿がうずくまっているように見えることから「木葉猿茄子」とも呼ばれる。千利休から徳川家光へ、そして伊達政宗に下賜されて以降、仙台藩主伊達家に伝わっていたもの。同じく中国南宋時代の菱盆を小堀遠州が添わせた。

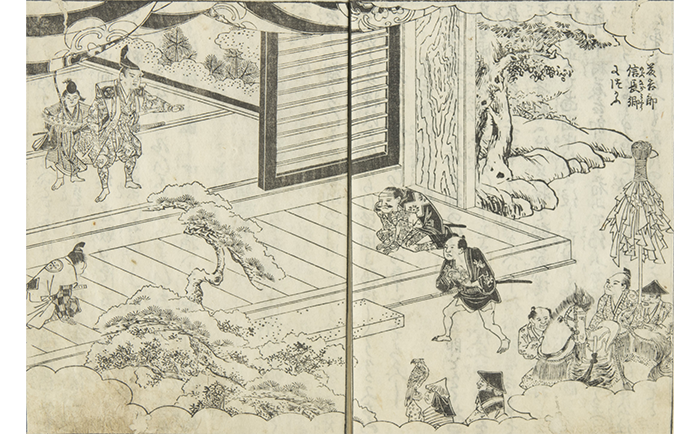

左上:猿曳棚(本歌) 引戸板絵:伝 狩野元信 室町時代(16世紀)

右上:猿曳棚(写) 引戸板絵:狩野派 江戸時代(17~18世紀)

左下:猿曳棚(写) 引戸板絵:狩野永悳 明治18(1885)年

右下:猿曳棚(写) 引戸板絵:伝 橋本雅邦 明治時代(19世紀) いずれも(公財)静嘉堂蔵

本展で初公開となるのが、下部に引戸棚をもつ点前や道具飾りに使われる〝袋棚〟。本作(本歌)は、侘茶を洗練させて千利休へと繋いだ室町後期の茶人・武野紹鴎や、戦国時代から江戸初期にかけての大名茶人・古田織部が所持した袋棚に、仙台藩茶道頭の清水道閑が狩野派二代目の狩野元信に猿曳の柄を描かせたと考えられるもの。のちに写しも作られ、代々の狩野派に同じ絵柄を描かせている。下の引戸板絵の画像は、「最後の狩野派」と呼ばれる橋本雅邦によるものと思われる。

最後の展示室【Gallery4】には、淀藩主稲葉家から小彌太の時代に岩崎家に伝わった茶道具が。先に紹介した「曜変天目」と「稲葉瓢簞」もここに展示されている。彌之助・小彌太親子は茶人ではないと解説したが、小彌太は晩年、師事していた久田流の無適斎宗匠を毎年夏に箱根や熱海の別邸へ招き、ひと夏で炉と風炉の点前を学んだという。この大変贅沢な稽古は、ひとえに茶道具蒐集の目を養うためだったのだろう。

個人の趣味や茶会のためではなく、誰もがその美しさや価値を堪能できるようにと美術館での展示を目指した蒐集。彌之助・小彌太親子の類まれな審美眼と蒐集力に、まさに眼福!――疲れ目に、どうぞご注意を。

美術館データ

「眼福―大名家旧蔵、静嘉堂茶道具の粋」

Special Exhibition “Ganpuku”:

A Feast for the Eyes-The Seikado’s Tea Utensil Treasures

with Masterpieces Former Daimyo Collections

会場:静嘉堂文庫美術館(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1階)

会期:2024年9月10日(火)~11月4日(月・振休)

会期中休館日:月曜日、9月17日(火)、 9月24日(火)、10月15日(火)

※9月16日(月・祝)、 9月23日(月・振休)、10月14日(月・祝)、11月4日(月・振休)は開館

※10月28日(月)はトークフリーデーとして開館

開館時間:10時~17時(土曜日は18時閉館、第4水曜日の9月25日、10月23日は20時閉館、いずれも入館は閉館の30分前まで)

入館料:一般1,500円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料

※日時指定予約優先(当日券も販売)

※着物での来館者は一般料金から200円引き(他の割引との併用不可)

【関連イベント/担当学芸員によるスライドトーク】

日時:9月21日(土)、10月12日(土)、10月26日(土)、いずれも11時と14時30分開始の2回、所要約30分

会場:明治安田ギャラリー(明治安田生命ビル低層棟1階)

定員:各回30名

※聴講は無料、ただし当日の美術館入場券が必要。申し込みは当日美術館受付にて(先着順)、各日10時と13時から聴講整理券配布。

問い合わせ:☏ 050・5541・8600

ホームページ https://www.seikado.or.jp/

X(旧Twitter) @seikadomuseum

instagram @seikado_bunko_artmuseum

※上記リンク先の青いボタンからご予約いただけます

※2名様まで1回限り有効

※他の割引と併用不可

※入館時にこの画面をお見せください

<会期中の2024年11月4日(月・振休)まで>