古典主義様式の最高傑作ともいわれ、東京・丸の内のランドマークのひとつでもある明治生命館。その1階部分に展示室をもつ静嘉堂文庫美術館で、6月22日から開催されている展覧会が「超・日本刀入門revive―鎌倉時代の名刀に学ぶ」だ。かつて日本刀の展覧会の来場者といえば、一部の日本刀愛好家、しかもその多くは男性だったが、2015年にオンラインゲーム『刀剣乱舞ONLINE』が登場して以来、大きく様変わりしている。刀剣の何を見たらいいのか分からない、『刀剣乱舞ONLINE』も知らないという者にとってはますます足が遠のきそうな刀剣の展覧会だが、本展はタイトルが示すように初心者も楽しめるよう工夫がなされている。刀剣の知識も興味もゼロだった記者の目には、果たして…?

彌之助から小彌太へ受け継がれた刀剣コレクション

前回の「三菱のアート」でも紹介しているが、まずは静嘉堂の刀剣コレクションの概要を案内しよう。

三菱第二代社長・岩崎彌之助の美術品蒐集のなかで、最も早い時期のコレクションが日本刀だ。土佐安芸郡井の口村の地下浪人の家に生まれた彌之助が少年時代に抱いた夢は、当時若い武士の間で流行していた〝朱鞘の刀を腰に差す〟ことだったという。

明治9(1876)年に発布された帯刀禁止令によって多くの刀剣が市場に流通した際に彌之助は蒐集を始め、一時は数百振を超えたコレクションを有したという。三菱第四代社長の岩崎小彌太は昭和8(1933)年前後から父・彌之助の刀剣コレクションの拡充を志し、手薄だった相州(相模)や大和(奈良)、奥州(東北)などの優品を加えている。

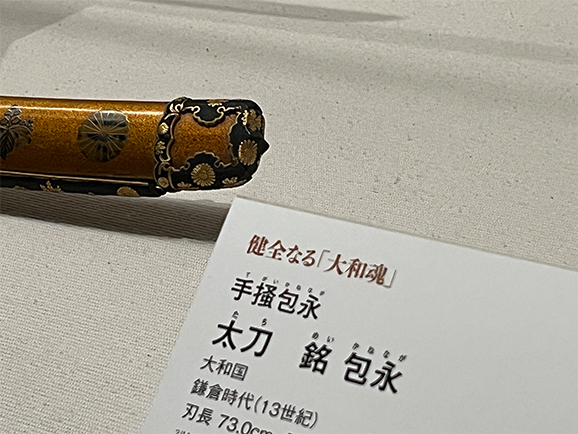

現在静嘉堂は、国宝の「手掻包永(てがいかねなが)」1件に、重要文化財が8件、重要美術品23件を含む117振の刀剣を所蔵。鎌倉時代の古刀(平安時代後期から文禄5年までに作られた刀剣)だけでなく、新刀(慶長元年から江戸時代後期までに作られた刀剣)や、新々刀(幕末に作られた刀剣)まで網羅しており、国内の美術館としては有数の充実ぶりを誇っている。

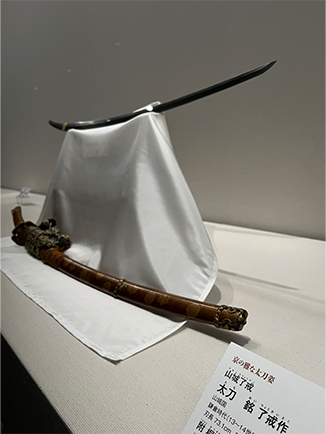

上/国宝 手掻包永「太刀 銘 包永(たち めい かねなが)」

鎌倉時代・13世紀 刃長73㎝ (公財)静嘉堂蔵

下/拵「菊桐紋糸巻太刀拵(きくきりもんいとまきたちこしらえ)」

江戸時代・18~19世紀 総長107.5㎝ (公財)静嘉堂蔵

静嘉堂の日本刀コレクションの頂、国宝の名刀。大和国で古くから発達した鍛冶だが、鎌倉時代に千手院(せんじゅいん)、手掻(てがい)、当麻(たいま)、保昌(ほうしょう)、尻懸(しっかけ)という5つの流派が大寺院の庇護を受けて繁栄、それぞれに特色のある作風を確立した。大和五派最大一派である手掻派の祖による本作は、大和物を代表する名作といわれる。

刃文って何?どこのこと?初心者でも楽しめる工夫がいっぱい!

日本美術を扱う展覧会では、刀剣や刀装具が展示されることが少なくない。これは道具としてだけでなく、刀剣は権力や権威を誇示するものでもあり、また献上や下賜の品として制作されたことも多く、美術的価値が備わっているからだ。

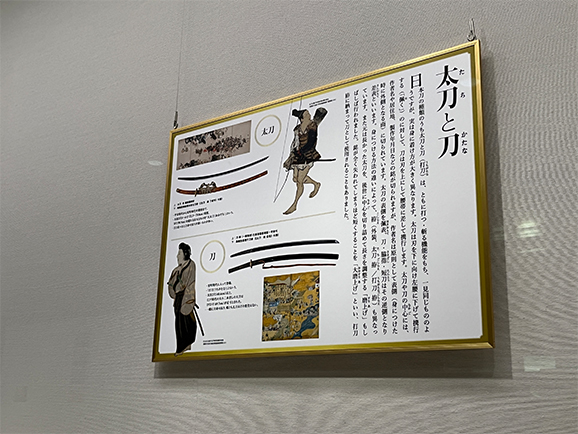

初心者は、刃を収める鞘(さや)や柄(つか)、鍔(つば)といった〝分かりやすく美的な部分〟に目がいきがちだが、日本刀の価値はそこではない。といっても、「本体である刀身に注目せよ!」といわれても初心者には難しいだろう。細いとか太いとか、長いとか短いとか、凄く反っているのか真っ直ぐに近いのかといった形状の違いは分かっても、それらがどうだったら〝美しい日本刀〟であるのかは見当もつかないだろう。ましてや刃文などといわれても、「もやもやした模様らしきものがある…?」程度ではないか。

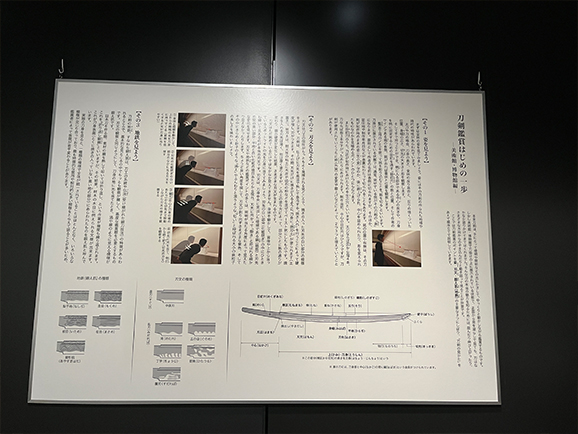

ところがこの「超・日本刀入門」では、どこをどういうふうに見たらその刀剣の特徴が分かるかなどのパネル展示や、一つずつの見どころ解説が充実している。実物を見てもよく分からない部分は図解なども施されていて一目瞭然だ。本来日本刀は手に持って光を当て、角度を変えたりしながら鑑賞するものである。展覧会ではそうした鑑賞が叶わないので、説明文や図解などで補っているのだ。

最初の展示室【Gallery1】では、鑑賞のポイントである「姿」「刃文」「地鉄(じがね)」とは何を指すのか、どのように個々の違いを認めればいいのかといったことの解説や、「太刀と刀の違い」についてなどの初歩的な解説がパネル展示されている。また、中央の写真のように見どころを図で示した解説が展示物の真下にあり、視線や姿勢を上下させるだけでいいので大変分かりやすい。この解説の位置だけでも、本展の展示がよく工夫されていることが分かる。

意外に刃文は見える!全体像からの寄り目線で鑑賞完結

まずは全体像を見る。初心者であっても「細長くて優雅」とか「幅が太くてがっしりしているのに繊細な雰囲気もある」くらいの感想はもてるだろう。ぼんやりと眺めるのではなく、自分でキャッチフレーズをつけるつもりで意識して見るといいかもしれない。次に刃文を確認してみる。さらに地鉄にも目を凝らしてみよう。短距離でもピントが合う単眼鏡や双眼鏡などで見るのがおすすめだ。分かっても分からなくても、〝見る〟〝感想をもつ〟ことを意識するのが大切だ。

重要美術品 筑前西蓮「短刀 銘 西蓮(たんとう めい さいれん)」

鎌倉時代・13~14世紀 刃長27.1㎝ (公財)静嘉堂蔵

ちなみに各展示品の名称などのデータが記されたプレートには、「京の雅な太刀姿」や「健全なる大和魂」など、それぞれにキャッチフレーズが付いている。これは展示会場限定のリングネームのようなもので、展覧会図録には掲載されていない。担当学芸員の視点やセンスが垣間見られる部分であり、静嘉堂文庫美術館での鑑賞の楽しみのひとつでもあるので是非注目して見てほしい。

左は「京の雅な太刀姿」とキャッチフレーズがつけられた「太刀 銘 了戒作(たち めい りょうかいさく)」。確かに、菖蒲の葉より優美な水仙の葉のごとく、シュッとしていて雅な雰囲気が漂う。右は前出の「手掻包永」。大和物の代表作といわれる特徴をよく表した名作には「健全なる大和魂」と記されている。

結局のところ、やっぱり「キレイ…」なのだ

武具としての役割を超えて制作・愛蔵された日本の刀。静嘉堂の刀剣コレクションにある指定文化財の国宝1振、重文8振が一挙公開というだけで刀剣ファンは垂涎、初心者には刀剣鑑賞の入門編としてふさわしい展覧会だ。とはいえ、気負わずに4つの展示室をぐるりと見て回るだけでも満足度は高いはず。なぜなら、素人目に見てもやっぱり日本の刀は美しいのである。刃文や地鉄はよく分からなくても、全体の姿や、キラ~ンと光る刃を眺めるだけで「善し!」と思えるのではないだろうか。

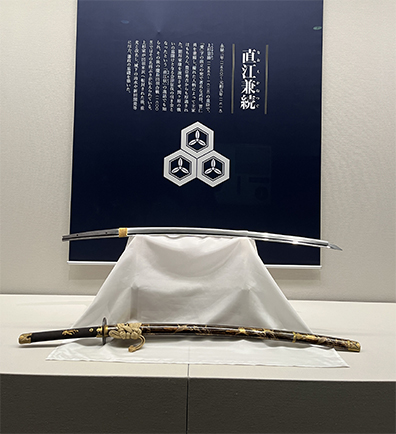

『刀剣乱舞ONLINE』のキャラクターの中の1人、刀剣男士・後家兼光(ごけかねみつ)は、豊臣秀吉の遺物として拝領した直江兼続の愛刀、静嘉堂所蔵の「刀 大磨上げ無銘<号 後家兼光>(かたな おおすりあげむめい<ごう ごけかねみつ>)」をモチーフとしている。本展では『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボとして、等身大の〝刀剣男士 後家兼光〟がホワイエに登場、一緒に写真を撮ることもできる。

さらに、展示している刀剣の多くが鎌倉期のものであることにちなみ、鎌倉時代の仏教彫刻「木造十二神将立像」も展示。これは京都・南山城の名刹浄瑠璃寺の薬師如来坐像の眷属として祀られていた彫像だが、廃仏毀釈などの影響もあり、明治17(1884)年ごろに浄瑠璃寺より流失したもの。時を経て、現在は静嘉堂に7体、東京国立博物館に5体が分蔵されていて、本展では静嘉堂所蔵の7体が展示されている。

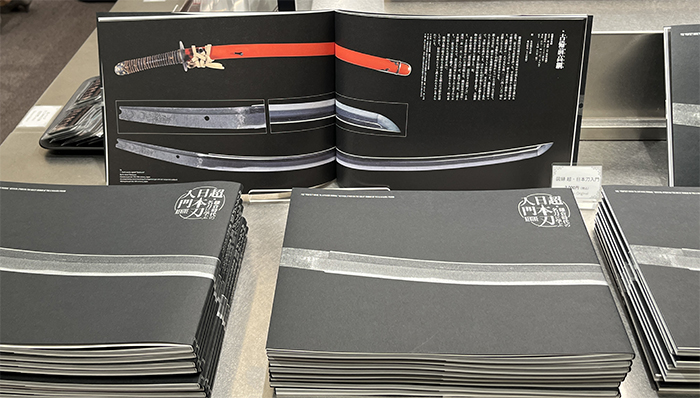

グッズも充実!国宝曜変天目のぬいぐるみに次ぐ人気になるか?

最後にミュージアムショップで購入できるグッズについても触れておきたい。そもそもデザイン性にすぐれている鍔はグッズになりやすい。それをモチーフにした飴缶や手拭い、茶托(コースター)もいいが、秀逸なのは後家兼光のアクリルスタンドだ。蒔絵シールによるアクスタは、飾るときの背景込みで2,200円。これは静嘉堂文庫美術館の大ヒットグッズである曜変天目のぬいぐるみに勝るヒット…になり得る予感がする。

ミュージアムショップへのお問合せはこちら:https://www.seikado.or.jp/museumshop/

刀剣初心者にやさしく、刀剣マニアにも見応えがあり、とうらぶファンをも満足させるだろう展覧会。暑さしのぎに美術館へいったつもりが…刀剣に熱くなってしまうのでご注意を!

美術館データ

「超・日本刀入門―鎌倉時代の名刀に学ぶ―」

THE“PERFECT GUIDE TO JAPANESE SWORDS”REVIVED:

STUDYING THE GREAT SWORDS OF THE KAMAKURA PERIOD

会場:静嘉堂文庫美術館(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1階)

会期:2024年6月22日(土)〜8月25日(日)

会期中休館日:月曜日、7月16日(火) ※7月15日と8月12日は開館

※8月13日(火)はトークフリーデーとして開館

開館時間:10時~17時(土曜日は18時閉館、第3水曜日は20時閉館、いずれも入館は閉館の30分前まで)

入館料:一般1,500円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料 ※日時指定予約優先(当日券も販売)

【関連イベント】 スライドトーク

日時:6月30日(日)、7月13日(土)、7月27日(土)、8月11日(日)、いずれも11時~

会場:明治安田ギャラリー(明治安田ヴィレッジ丸の内<旧丸の内MY PLAZA>1階

定員:各回30名

※参加方法など、詳細は下記ウェブサイトでご案内致します。

問い合わせ:☏ 050・5541・8600

ホームページ https://www.seikado.or.jp/

X(旧Twitter) @seikadomuseum

instagram @seikado_bunko_artmuseum

※上記リンク先の青いボタンからご予約いただけます

※2名様まで1回限り有効

※他の割引と併用不可

※入館時にこの画面をお見せください

<会期中の2024年8月25日(日)まで>