三菱第二代社長・岩崎彌之助の書画や茶道具、古典書籍など広い分野にわたる美術品蒐集のなかで、最も早い時期から行われていたのが刀剣の蒐集だ。義を見て勇み、弱気を見て救う、「武士的実業家」と評された彌之助が、刀剣に関してとくに関心を寄せていたことがうかがえる。

6月22日から丸の内の静嘉堂文庫美術館で開催されている展覧会「超・日本刀入門―鎌倉時代の名刀に学ぶ―」では、その彌之助コレクションのなかから国宝・重文の全9振(「振」は刀剣独特の数え方)をはじめ、名刀の数々を展示。「刀剣の見方がわからない」「細工を施した付属品にしか目がいかない」といった人に、刀剣の面白さや美的鑑賞術を知ってもらうための企画だという。超入門編の刀剣展覧会を案内しよう。

国宝1振、重文8振をたっぷり鑑賞!静嘉堂の刀剣コレクション

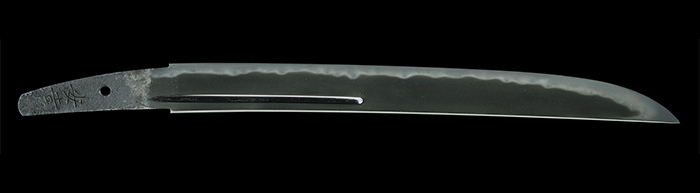

上/国宝 手掻包永(てがいかねなが)「太刀 銘 包永(たち めい かねなが)」

鎌倉時代・13世紀 刃長73㎝ (公財)静嘉堂蔵

下/拵「菊桐紋糸巻太刀拵(きくきりもんいとまきたちこしらえ)」

江戸時代・18~19世紀 総長107.5㎝ (公財)静嘉堂蔵

大和五派と呼ばれた千手院(せんじゅいん)、手掻(てがい)、当麻(たいま)、保昌(ほうしょう)、尻懸(しっかけ)のうち、最大である手掻派の初代・包永による太刀。梨地に菊桐紋を散らした華麗な蒔絵の拵が付帯する。

重要文化財 大原安綱(おおはらやすつな)「太刀 銘 安綱(たち めい やすつな)」 平安時代・10世紀 刃長69.4㎝ (公財)静嘉堂蔵

古くから製鉄業が発達した伯耆国(鳥取県西部)は、安綱を中心として平安後期から鎌倉時代にかけて刀鍛冶が繁栄した地。本作はゆるやかな反りの優美な姿に時代性が表れている。

岩崎彌之助は土佐安芸郡井の口村の地下浪人の家の生まれ。少年時代に抱いた夢は、朱鞘の刀を腰に差すことだったという。朱鞘は、当時土佐藩の若い武士の間で流行していたものだ。大阪で過ごした青年時代には、同塾生との口論から刀を抜き合わせるという事件が起こる。難なきを得たが、これは彌之助の刀に対する思いを高めるきっかけになったかもしれない。

明治9(1876)年に発布された帯刀禁止令により、多くの刀剣が市場に流通。彌之助は、刀剣鑑識に優れていた同郷の今村長賀らの助言や斡旋を受け、刀剣の蒐集を始める。静嘉堂のコレクションに備前の刀剣が多いのは、この今村氏が備前の古刀を愛好した影響だという。

一時は数百振を超えたその刀剣コレクションは、三菱第四代社長の岩崎小彌太に引き継がれる。小彌太は注力した中国陶磁の蒐集に一応の目処が立った昭和8(1933)年前後から父・彌之助の刀剣コレクションの拡充を志し、相州(相模)、大和(奈良)、奥州(東北)などの優品を加えている。

現在静嘉堂には、国宝「太刀 銘 包永(たち めい かねなが)」の1件に、重要文化財が8件、重要美術品23件を含む117振の刀剣を所蔵している。その多くは鎌倉時代の古刀(平安時代後期から文禄5年までにつくられた刀剣)で、古いものだけではなく新刀(慶長元年から江戸時代後期までにつくられた刀剣)や、新々刀(幕末につくられた刀剣)まで網羅しており、国内の美術館としては有数の充実ぶりを誇っている。

その国宝と重要文化財を一気に鑑賞することができる展覧会「超・日本刀入門―鎌倉時代の名刀に学ぶ―」での鑑賞のポイントを、担当学芸員の山田 正樹さんにうかがった。

3つのポイントをおさえて鑑賞、まずは「姿」

「刀剣を見るポイントはいくつかありますが、大きく分けると姿、刃文、地鉄(じがね)、の3つです。今回は刀剣鑑賞に慣れていない方でも興味をもっていただけるように、そのポイントを意識した展示構成になっています」(山田さん、以下同)

「姿」とは刀剣全体の形状のこと。反り具合や身幅(刀身の幅)、切先(先端部)などの形によって、美しさや力強さの印象が異なるのだとか。直線に近いのか反りが高いのか、先端の切先は鋭角なのかふっくらとしたカーブを描いているのか。あるいは柄(つか)に入る部分に近い元(もと)と先端部の幅が大きく違うものがあったり、あまり変わらないものなどさまざまだ。「これは細身で優雅な感じ」「こっちは武骨」、こんなふうにひと振ごとに感じながら見ていくといいのだろう。

重要文化財 新藤五国光(しんとうごくにみつ)「太刀 銘 國光(たち めい くにみつ)」 鎌倉時代・13~14世紀 刃長74.2㎝ (公財)静嘉堂蔵

短刀の名手とされる国光の極めてまれな太刀。細身で優美な姿だ。

上/伝 長船兼光(でん おさふねかねみつ)「刀 大磨上げ無銘<号 後家兼光>(かたな おおすりあげむめい<ごう ごけかねみつ>)」

南北朝時代・14世紀 刃長80㎝ (公財)静嘉堂蔵

下/附「芦雁蒔絵鞘打刀拵(あしかりまきえさやうちがたなこしらえ)」

明治時代・19世紀 総長111㎝ (公財)静嘉堂蔵

身幅が広く、先端ほど反った豪快な姿。制作当初はさらに長かった寸法が、いつの頃か切り詰めて改造された。上杉景勝の重臣であった直江兼続は太閤・秀吉からとくに気に入られており、大名の家臣でありながらその遺品として本刀を拝領した。

重要文化財 左安吉(さのやすよし)「短刀 銘 安吉<名物 日置安吉>(たんとう めい やすよし<めいぶつ へきやすよし>)」

南北朝時代・14世紀 刃長29.5㎝ (公財)静嘉堂蔵

鎌倉時代の一般的なものに比べて刃長が長く、身幅が広く反りがついた力強い姿の短刀。備前岡山藩池田家の家老・日置豊前守忠俊が所有。その後、加賀藩二代藩主の前田利常を経て四代綱紀から家臣に下賜されたという、武将に愛された「名物刀剣」の一刀。

2つめのポイントは「刃文」

焼き入れを行って刃先だけをとくに硬くし、研ぐことでよく切れる刀ができ上がる。焼き刃土という粘土に木炭と砥石の粉を混ぜたものを刀身に塗って局所的に熱を加え、急冷することによって生まれる硬軟の境目に現れるのが刃文。流派や刀工、時代の特徴などが見て取れる重要な見どころだという。

「刃先の白い部分を化粧研ぎといいますが、刃文の形に添って白く化粧するように研磨していくため、刃文の大体の形がわかります。化粧研ぎと黒い部分の間に光を当てると白く輝く筋のようなものが見えるのですが、それが刃文です」

重要文化財 嘉禎友成(かていともなり)「太刀 銘 五月六日友成(たち めい ごがつむいかともなり)」 鎌倉時代・嘉禎3(1237)年 刃長75.8㎝ (公財)静嘉堂蔵

元は小乱れ(細かなゆらぎを見せる刃文)で、中程から先は丁子乱れを交えた華やかな刃文をもつ。

3つめのポイントは「地鉄」「鍛え肌」

日本刀は、鋼(はがね)の塊を、叩いて伸ばして折る、という工程を何度もくり返して不純物を除去し、強度を高めていく。この鍛錬によってミルフィーユ状に何層にもなった地鉄(鍛え肌)は、研ぐことで層が模様のように出現するのだという。

「産地や時代、流派によって鍛え肌の模様はさまざまですが、概して柾目、板目、杢目といった木材の木目に例えて表現されます。しかし展示会場でその鍛え肌が見えるかどうかは難しいところです。本来は、手に持って角度を変えたり日にかざしたりして鑑賞するものですから」

日本刀の刃文や鍛え肌を見るには光が重要になる。展示ケースの前で、しゃがんだり、右から左からなど角度を変えたりして鑑賞している人を見かけたら、刃文や鍛え肌に表われる模様を見ようとしている人だと思っていいだろう。

重要文化財 奥州宝寿(おうしゅうほうじゅ)「太刀 銘 寶壽(たち めい ほうじゅ)」 鎌倉時代・13世紀 刃長77.6㎝ (公財)静嘉堂蔵

奥州物の特色である綾杉肌と呼ばれる鍛え肌が美しい。素朴で野趣味がみなぎった1振。

順番に見て回れば自然と刀剣鑑賞が楽しくなる!?

静嘉堂@丸の内は、ホワイエを囲むように4つの展示室をもつ。右手のGallery1から4まで順に歩けば、日本刀の種類や代表的な産地、名刀の美しさなどを段階的に学び、鑑賞につながっていく構成だ。

まず【Gallery1】では、さまざまな種類の日本刀について紹介している。太刀、刀、脇指、短刀、槍など、「日本刀にはいろいろある」「刀と太刀って違うのか」ということがわかるはずだ。刀の見方を解説したパネルも展示されているので、ここでざっと頭に入れるといいだろう。

【Gallery2】には、古刀の時代の代表的な産地の刀がピックアップされている。平安時代から幕末までを大きく二分し、慶長元年(1596年)以前を「古刀」、以後を「新刀」と呼ぶが、今回は鎌倉時代の刀を中心にしているためほとんどが古刀なのだとか。

「ギャラリー1で新刀を2振りだけ展示していますが、古刀との明らかな違いを見ていただけると思います。新刀はつるんとしていてきれいなんです」

古い、新しいという経年の違いだけではなく、流通が整ってくる慶長以降は、特定の地域の鋼が使われることが多くなったようだ。そうして徐々に均一化されていったため、古刀に比べると地域の特性も薄れてしまったのだとか。この展示室では、地域性が見て取れる古刀を6振展示する。見ごたえのある国宝「手掻包永」が登場するので、鑑賞気分も盛り上がるはずだ。

重要美術品 相州広光(そうしゅうひろみつ)「脇指 銘 廣光(わきざし めい ひろみつ)」 南北朝時代・14世紀 刃長38.2㎝ (公財)静嘉堂蔵

新藤五国光を祖として正宗が完成させた、相模国鎌倉鍛冶の作刀技法・相州伝を継承した広光の作。国光が得意とした直刃が特徴。

上/重要美術品 筑前西蓮(ちくぜんさいれん)「短刀 銘 西蓮(たんとう めい さいれん)」

鎌倉時代・13~14世紀 刃長27.1㎝ (公財)静嘉堂蔵

下/附「黒蠟色塗鞘合口拵(くろろいろぬりざやあいくちごしらえ)」

筑前刀工の始祖・良西の子である西蓮の代表作。古い九州物に共通するねっとりと流れたような地鉄が見て取れる。

【Gallery3】には重要文化財に指定されている8振が一堂に会す。ここでは見どころを追うことだけにとらわれず、じっくり鑑賞して日本刀の美しさを味わいたい。いずれも名刀ゆえ、ひと振ごとに刀剣を見る眼が養われていくかもしれない。

上/重要文化財 古備前高綱(こびぜんたかつな)「太刀 銘 高綱<号 滝川高綱>(たち めい たかつな<ごう たきがわたかつな>)」

鎌倉時代・12~13世紀 刃長66.1㎝ (公財)静嘉堂蔵

下/附「朱塗鞘打刀拵(しゅぬりざやうちがたなごしらえ)」

現存作が希少な高綱の作。織田信長の重臣・滝川一益が東国下向の折に主君より拝領したものと伝わる。彌之助が幼少期にあこがれた、まさに〝朱鞘の刀〟だ。

上/重要文化財 長船真長(おさふねさねなが)「小太刀 銘 真長(こだち めい さねなが)」

鎌倉時代・13~14世紀 刃長59.7㎝ (公財)静嘉堂蔵

下/附「黒蠟色塗鞘菊水紋金具突兵拵(くろろいろぬりざやきくすいもんかなぐとっぺいごしらえ)」

備前国の一大流派である長船派の祖・光忠の子とされる真長の作。

最後の展示室【Gallery4】には、前出の「後家兼光」や「一文字守利」など、武将の愛蔵品が並ぶ。

一文字守利(いちもんじもりとし)「太刀 銘 守利(たち めい もりとし)」

鎌倉時代・13世紀 刃長81.2㎝ (公財)静嘉堂蔵

福岡一文字派の名工によるもので、最盛期の一文字派の特色が発揮されている。刀の鑑識に優れた本多忠為(徳川四天王のひとり、本多忠勝の孫)が所持していたことを示す金象嵌の銘文がある。

徳川将軍家のお抱え金工の華麗な刀装具や、鎌倉期の十二神将像も

本展では展示している刀剣の多くが鎌倉期のものであることにちなみ、鎌倉時代の仏教彫刻も展示。「木造十二神将立像」は、京都の名刹浄瑠璃寺の薬師如来坐像の眷属として祀られていたが、明治の初めに廃仏毀釈を逃れるため浄瑠璃寺より流失。時を経て、現在は静嘉堂に7体、東京国立博物館に5体が分蔵されている。今回は静嘉堂所蔵の7体が、重文の日本刀8振とともに【Gallery3】に展示されている。ホワイエに展示されている刀装具もお見逃しなく。

重要文化財 慶派「木造十二神将立像」のうち、丑神像(左)と午神像

鎌倉時代・安貞2(1228)年頃 (公財)静嘉堂蔵

伝 後藤乗真(ごとうじょうしん)「十二支図三所物(じゅうにしずみところもの)」

室町時代・16世紀 (公財)静嘉堂蔵

足利義晴と義輝という室町幕府のふたりの将軍に、彫金と政務の両面をもって側近として仕えた後藤乗真の作。刀の鞘の左右に差す笄(こうがい)と小柄(こづか)、柄に取り付ける目貫(めぬき)の三種を三所物(みところもの)といい、繊細な細工を施した。本作は小さな画面に十二支が彫り込まれており、その構成力も見どころのひとつ。

「超・日本刀入門」は刀剣初心者にやさしい展覧会。担当学芸員の山田さんは「会場をぐるりと見てまわり、刀剣鑑賞に慣れていただくのがいいと思います」と語る。

特徴などは簡単にわかるものではなく、また展示会場では見えにくいもの。しかし、こういうふうに見るものなんだということがわかれば、刀剣鑑賞が面白くなるのではないだろうか。ミュージアムショップで販売している図録には、大きな図版で楽しめる名刀がずらり。図録で見どころをおさえてから実物を見るのも楽しそうだ。

美術館データ

「超・日本刀入門―鎌倉時代の名刀に学ぶ―」

THE“PERFECT GUIDE TO JAPANESE SWORDS”REVIVED:

STUDYING THE GREAT SWORDS OF THE KAMAKURA PERIOD

会場:静嘉堂文庫美術館(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1階)

会期:2024年6月22日(土)〜8月25日(日)

会期中休館日:月曜日、7月16日(火) ※7月15日と8月12日は開館

※8月13日(火)はトークフリーデーとして開館

開館時間:10時~17時(土曜日は18時閉館、第3水曜日は20時閉館、いずれも入館は閉館の30分前まで)

入館料:一般1,500円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料 ※日時指定予約優先(当日券も販売)

【関連イベント】 スライドトーク

会場:明治安田ギャラリー(明治安田ヴィレッジ丸の内<旧丸の内MY PLAZA>1階

定員:各回30名

※参加方法など、詳細は下記ウェブサイトでご案内いたします。

問い合わせ:☏ 050・5541・8600

ホームページ https://www.seikado.or.jp/

X(旧Twitter) @seikadomuseum

instagram @seikado_bunko_artmuseum

※上記リンク先の青いボタンからご予約いただけます

※2名様まで1回限り有効

※他の割引と併用不可

※入館時にこの画面をお見せください

<会期中の2024年8月25日(日)まで>