学生時代は日本史や世界史が苦手だったのに、いつしか日曜夜の大河ドラマを楽しみにしている…なんていう人や、長~い韓国時代ドラマにハマっている人、歴史上の人物を描いた映画が好き、といった人などにおすすめしたい展覧会が東洋文庫ミュージアムで開催中だ。歴女&歴男という人にも、歴史上の出来事がちょっと違った目線で楽しめるだろう。

本展覧会「アジア人物伝—歴史を織りなす人々―」は、全12巻の刊行が4月に完了したアジア通史『アジア人物史』(集英社)とのコラボレーションとして企画されたもの。学校教育としての世界史では、アジアの歴史を語る際には西アジア、インド、中国、日本などと地域ごとに時代を追うのが未だ一般的だろう。しかし本展では、同時代に誰によって何が起こったかという視点で構成している。例えば、仏教の始祖であるブッダと儒教の孔子が近しい時代の人物であるとか、広域なインド亜大陸のほとんどを統治したアショーカ王と、中国統一を初めて果たした始皇帝も大きく見ると同時期といえそうだ、とか。直接的・間接的には交流はなくても関連が見えてくるという、人物によってアジア史を眺める展覧会なのだ。

5章仕立ての展示構成それぞれから、各時代の〝推し〟を紹介しよう。

1章「古代帝国の成立と発展、広大な宗教圏の誕生」(紀元前3500年ごろ~7世紀ごろ)

紀元前2000年前後を中心にインダス川流域で栄えたインダス文明。このインドの古代文明は、統治者がいて人々の暮らしや文化が発達していく都市として成り立っていた。さらに遡った紀元前3500年ごろからのおよそ3,000年間に、西アジアに隆盛した世界最古の文明であるメソポタミア文明があり、紀元前1880年にバビロン王国が誕生。5代ハンムラビ王の時代にはメソポタミア地域の諸国を併合して覇権を握っている。

仏教を開いたブッダ(釈迦)と儒教の始祖である孔子は、大まかにいうとどちらも紀元前500年前後の人物。また、古代インド王朝で紀元前6世紀から拡大してきた王国の領土を継承し、インドを初めて統一支配したアショーカ王と、群雄割拠する諸国を治め、中国史上初めての全国統一と以降の歴代王朝の基盤をつくった秦の始皇帝は、ともに紀元前200年代の人だ。

第1章では、国というものがどのように形成され、その過程でどのように各地と結びついていき、さらには後に世界宗教となる仏教やキリスト教、イスラム教などが誕生するその軌跡を追う。

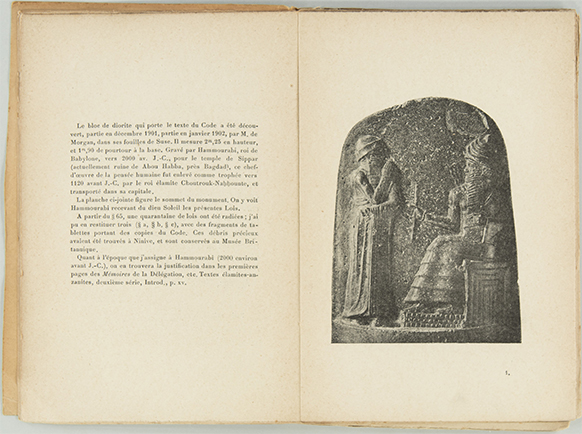

『ハンムラビ法典』V.シェイル 1904年 パリ刊 東洋文庫蔵

「目には目を、歯には歯を」で知られるハンムラビ法典の中心は判例集。本書はアケメネス朝ペルシャ時代に王都として栄えたイラン西南部のスーサで、フランスの調査隊によって発掘されたハンムラビ法典の石碑をフランス語訳したもの。上図の石碑の左側の人物がハンムラビ王と推測される。

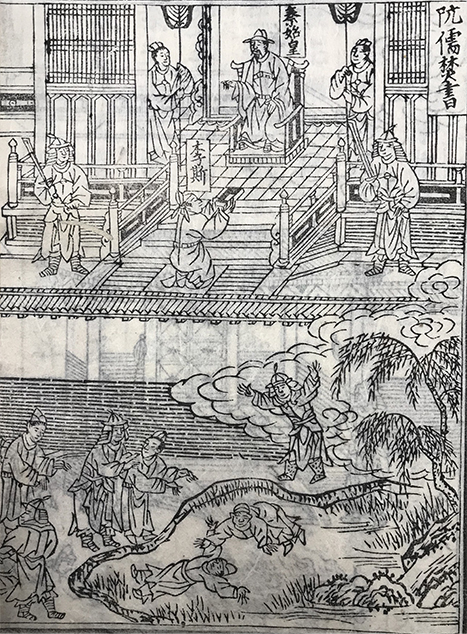

『帝鑑図説』帳居正 1572成立・1606年刊 東洋文庫蔵

中国初の天下統一を成し遂げた始皇帝に関しては、法による統治や、万里の長城などさまざまな土木工事を行ったことなどが、次の王朝・前漢の歴史家の司馬遷が記した歴史書『史記』に詳しい。しかし後世になると暴君のイメージで語られることが多くなる。上図は明の時に成立したもので、儒教的観点から歴代王の善行・悪行を解説した『帝鑑図説』の「坑儒焚書」という図。始皇帝によるとされる儒教弾圧事件を描いている。

2章「世界宗教と地域文化の融合と新たな社会階層の台頭」(7世紀頃から13世紀頃)

第2章では、古代から中世へという、宗教と政治、社会秩序など、統治者と宗教が深く結びつくことによって国家や文化が成熟していく過渡期の人物をフィーチャー。仏教、キリスト教、イスラム教といった世界宗教圏を俯瞰する。

日本でいえば平安貴族の藤原道長らの時代。

「NHKの大河ドラマ『光る君へ』で藤原道長が注目されていますが、天皇家と強く結びつくことで政治の実権を握るという、まさに平安貴族を代表するのが藤原氏です。彼らは仏教だけでなく、天皇家に近しい文化人も取り込んで実権を握っていきます。平安時代中ごろ以降には武力で台頭する者もあらわれてきました。王や天皇などの絶対権力者、それを取り込む勢力、周辺の文化人、さらにのし上がりを見せる武力者という構造が、アジア地域で同時代的におこっているのです。文化そのものは違っても、時代的な共通性があるという点に注目していただくと面白いと思います」(東洋文庫ミュージアム学芸員・岡崎 礼奈さん、以下同)

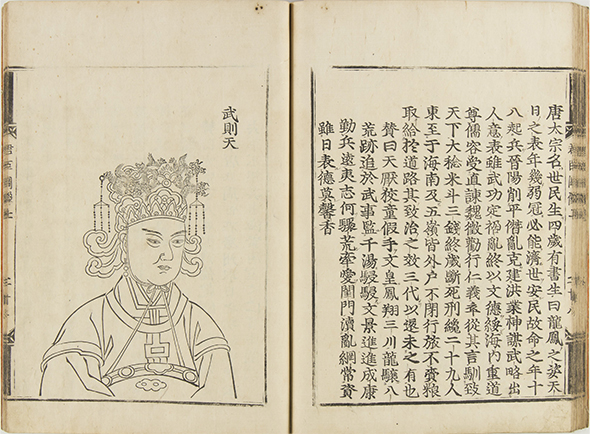

『歴代君臣図像』 15世紀成立・17世紀刊 東洋文庫蔵

本図は中国史上唯一の女性皇帝、武則天の像。美貌の誉れ高く、唐時代に太宗、高宗とふたりの后になる。高宗亡きあとは政治に才を発揮し、ついには自身が皇帝となって国号を周に改変。科挙による優秀な人材を採用するなどして実績も多く残すが、武則天を正統な皇帝と認めない考えが長らくあった。 日本で浸透している則天武后という呼び名は武則天の皇帝即位を否定するために作られた呼称。

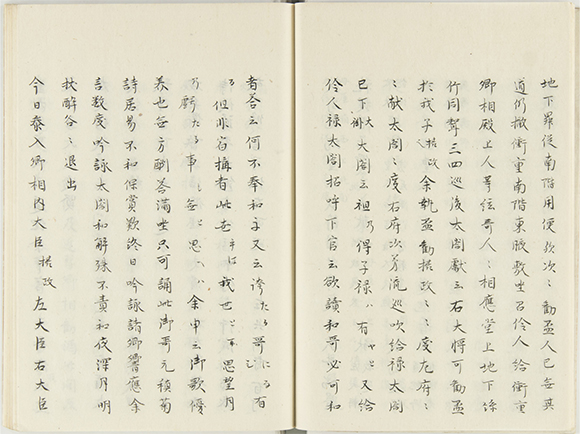

『小右記』藤原実資 982~1032年ごろ(江戸時代写本) 東洋文庫蔵

藤原実資が半世紀にわたって綴った日記の写本。詳細に記された儀式などのほか、政治や世相に対する批判も多くみられる、摂関政治最盛期の重要な史料。道長が「この世をばわが世とぞ思ふ(この世は自分のためにある)」と詠んだ詩も収録(左ページ2~3行目)。

3章「モンゴル帝国によるユーラシア東西の統一からポスト・モンゴル時代へ」(13~15世紀)

13世紀になると、チンギス・カンがモンゴル高原の遊牧民を統合したことにはじまるモンゴル帝国が出現。日本史の視点では、鎌倉時代に入った日本を2度にわたって侵攻したことが大きく語られる。モンゴル帝国は中央アジアから西アジア、そして東ヨーロッパまで勢力を広げたが、これはアジア内の、そしてアジアとヨーロッパの交流という意味で大きな意味をもつ。東西に離れた地域を、人や物だけでなく文化や知識が行き交った。チンギス・カンの時代の日本を見ると、『鎌倉殿の13人』の北条義時の嫡男、鎌倉幕府3代執権泰時のころ。鎌倉幕府が開かれたことで武家政権が成立、以降江戸幕府が終わるまで約700年続く武家社会の基盤がチンギス・カンと同時代にできあがっている。

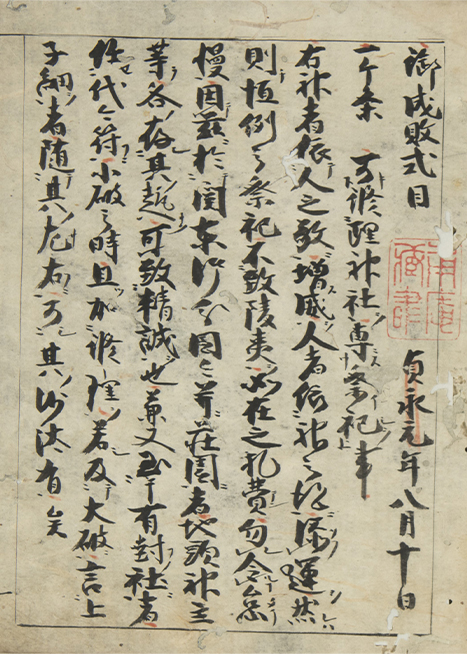

『御成敗式目』 室町時代後期写本 東洋文庫蔵

東国の有力武士との抗争に明け暮れた祖父の北条時政、父の義時とは違い、幕府の執権となるべく育てられた人物。公平無私で争いを好まず、名君や賢王にもたとえられる泰時によって1232年に制定された御成敗式目は、武士が守るべき良心ともいえる法令。

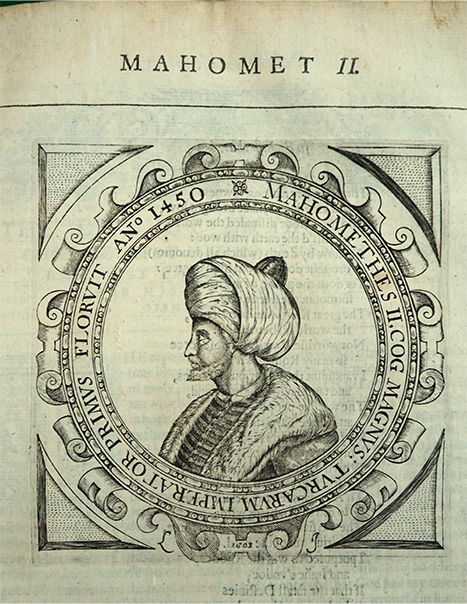

『一般トルコ史』リチャード・ノルズ 1631年刊

初代から14~17世紀中ごろまでの、オスマン帝国歴代君主の肖像画と詳細な功績を記した書物。上の図版の人物は、陸・海ともに戦力を強化して領土を広げ、「征服王」として知られたメフメト2世。

4章「強大な国家の繁栄と東西の接触」(16世紀~19世紀ごろ)

強大な帝国が林立する近世アジアを眺める4章。中国には清の康熙帝と乾隆帝が、巨大なインドにはムガル帝国のバーブルが、そして日本には織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三傑が登場。江戸幕府を開いて政治の中心地を西から東へ移し、さまざまな整備をしていた時代と、中国最後の王朝となる清がその基盤をつくっていたのが同時期だ。

「4章の時代は史料も整っていますし、なじみのある名前も多いので、いちばん見応えがあるのではないかと思います。大航海時代以降、東インド会社やイエズス会の宣教師が、貿易や布教によってアジア各地の経済や政治に関わるようになります。やがて、最新の軍事力をもつヨーロッパ列強がアジアに対して優位的関係を結ぼうとする外交が行われます。19世紀になると植民地支配という形でアジア各地の人々の生活に直接的に影響を及ぼしたことは、さまざまな記録が示しています」

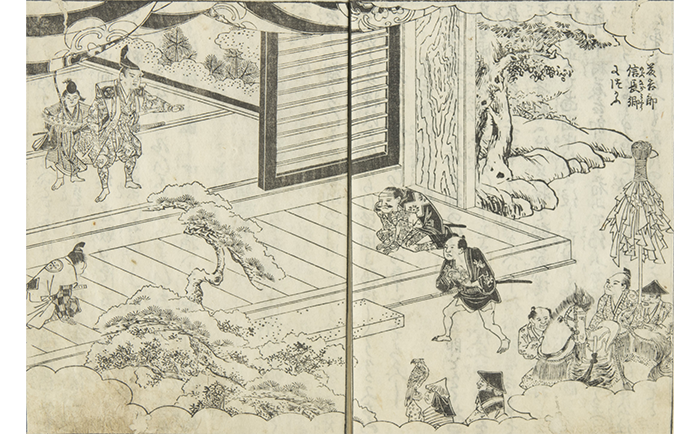

『絵本太閤記』 岡田玉山 1737‐1812年刊 東洋文庫蔵

江戸時代中期に書かれた読本(よみほん)。豊臣秀吉の生涯を描いた講談をもとにした挿絵入りのいわゆる伝記。エピソードに事欠かない秀吉だが、雪降る寒い日に信長の草履を懐に入れて温めておいたという太鼓持ちっぷりも描かれている(上図)。

5章「近代的な国家形成の軌跡」(19~20世紀)

最終章は、アジア各国の体制や西洋とのかかわりが変化し、文化の取り入れ方も変わるなど、それぞれの地域で近代国家ができ上がっていく過程の時代。現代につながる国家形成が各地で興り、日本では幕末から明治時代に、中国では辛亥革命によって政治体制が変わっていく。英国のE=G=リットンの戯曲にある「ペンは剣よりも強し」(思想や文学は武力よりも大きな力をもつという意味)を紹介した福沢諭吉など思想家や教育者達や、中国では辛亥革命(1919年)を主導した孫文(そんぶん)が台頭した。

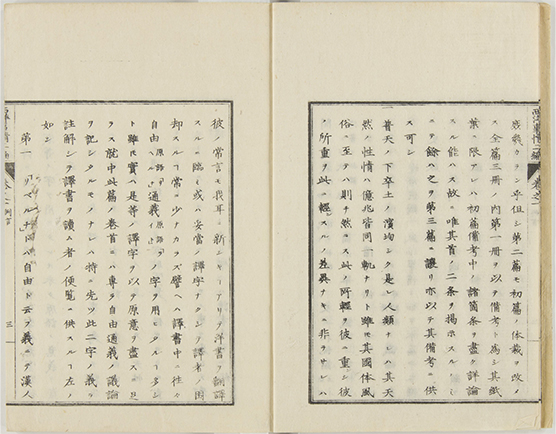

『西洋事情』福沢諭吉 1866~1870年刊 東洋文庫蔵

幕末の遣外使節に随行し、3度にわたって欧米を経験、そこで得た知見から西洋文明の思想を執筆したのが本書。政治、経済。学校教育などの制度だけでなく、ガス灯や蒸気機関車など西洋の事物を紹介。

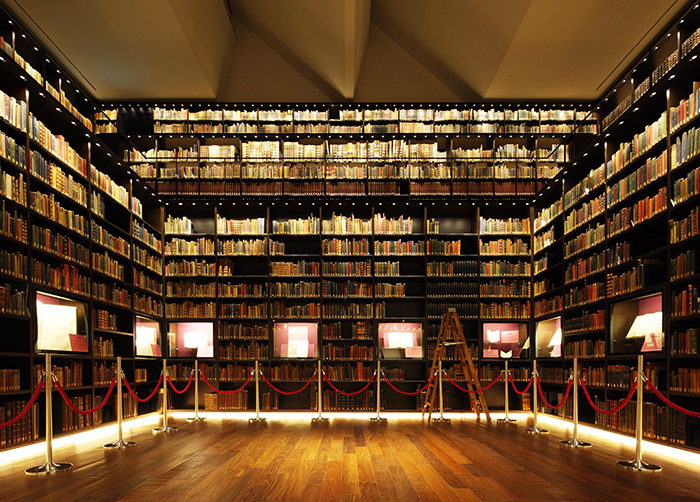

歴史上の〝推し〟に関する東洋文庫にしかない貴重な史料が展示される「アジア人物伝—歴史を織りなす人々—」。展示物は書物が中心になるため一見地味だが、大きなくくりの時代のなかでどういう役割を果たし、ほかの地域とどう連動しているかなど、時代をつくりあげた人物が地域をまたいで繋がっていくところが見どころ。あるいは本展で〝推し〟を見つけるのも面白そうだ。

博物館データ

「アジア人物伝―歴史を織りなす人々―」

会場:東洋文庫ミュージアム(東京都文京区本駒込2-28-21)

会期:2024年5月25日(土)~8月18日(日)

会期中休館日:火曜日

開館時間:10時~17時(最終入館は16時30分)

入館料:一般900円、65歳以上800円、大学生700円、高校生600円、中学生以下無料

問い合わせ:☏ 03・3942・0280

ホームページ https://toyo-bunko.or.jp/

X(旧Twitter)@toyobunko_m