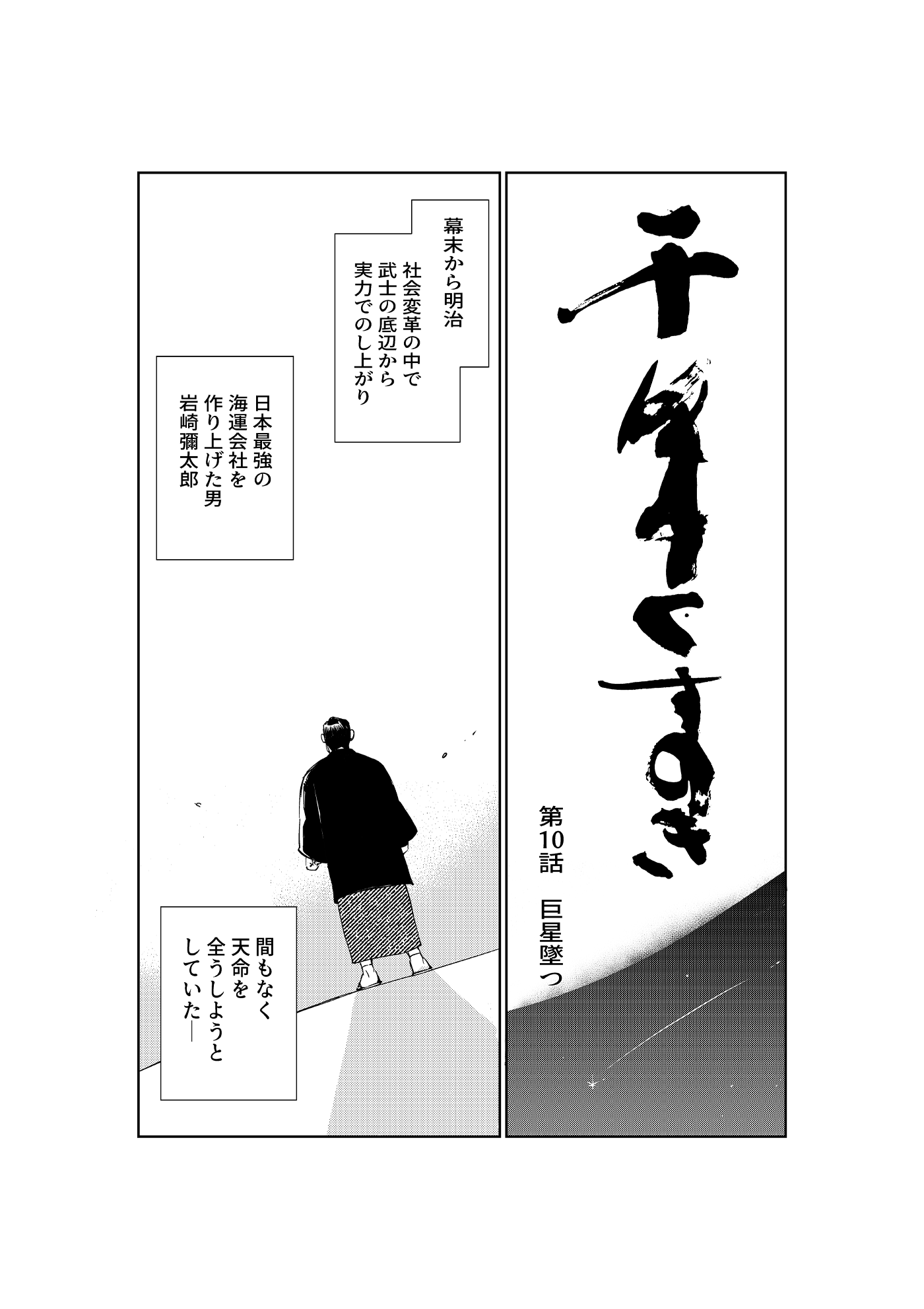

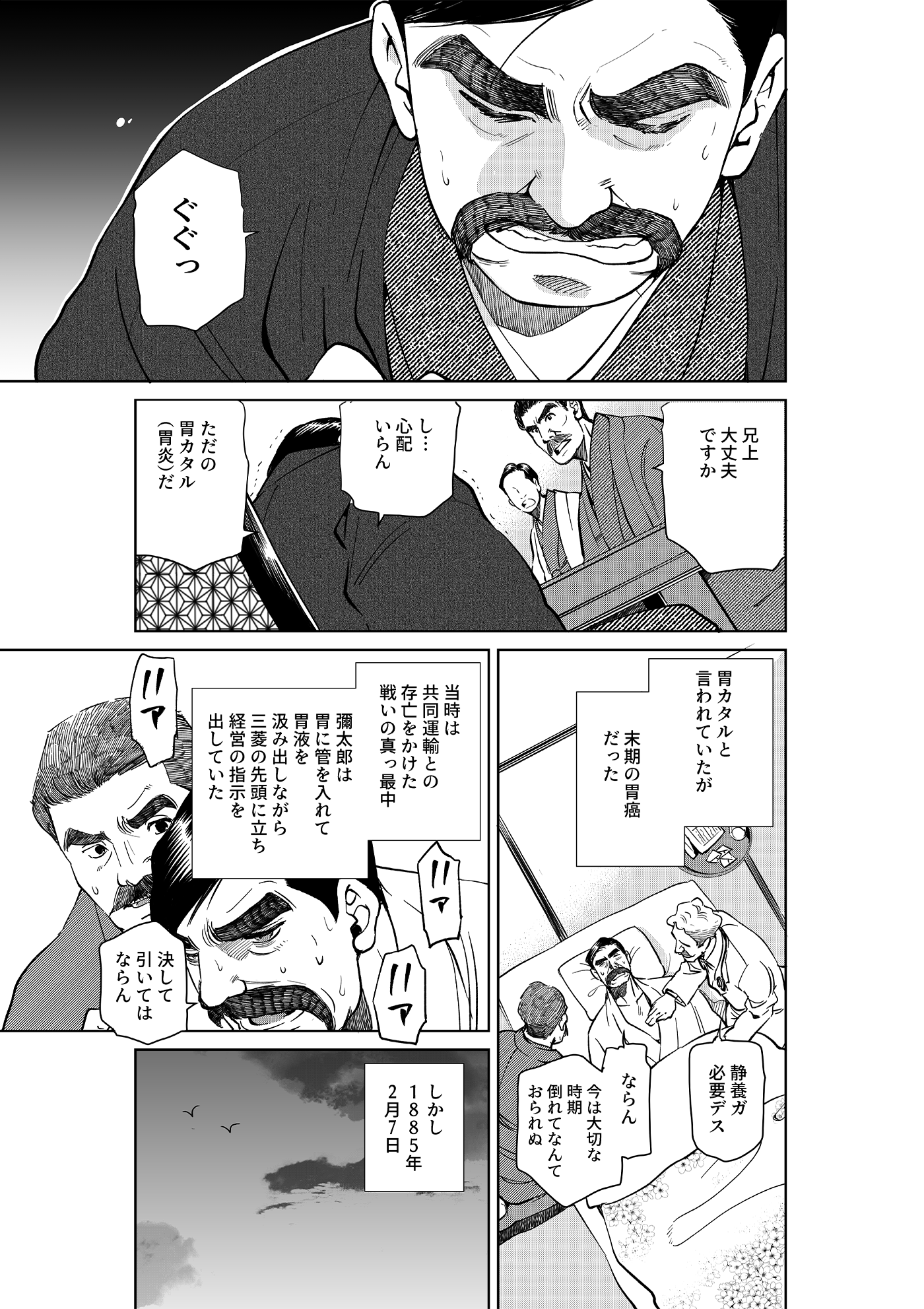

千年くすのき プロフィール

原作:成田 誠一(なりた・せいいち)

『マンスリーみつびし』冊子時代に連載していた歴史エッセイ『千年くすのき』著者。本連載はこのコラムの漫画化。

漫画原作:星井 博文(ほしい・ひろぶみ)

漫画原作者、漫画家。『まんがでわかる 伝え方が9割』(ダイヤモンド社)など経済から歴史ものまで著書多数。「なんでもマンガにしちゃう男」

漫画作画:上川 敦志(かみかわ・あつし)

漫画家。小学館「少年サンデー」などで活躍。同社の学習まんがシリーズでも著書多数。『小学館版 学習まんが人物館 スティーブ・ジョブズ』(小学館)など。実は女性。

題字:藤田 紅子(ふじた・こうし)

書道家。毎日書道会審査会員、南不乗発会、現日会副会長、高知現日会長、安芸全国書展審査会員。安芸全国高校生書展審査員。

岩崎家別邸だった『六義園』へ行ってみたら

『清澄庭園』に通じる、彌太郎の名石好きの名残が感じられた話

文京区は駒込にある『六義園』。駒込駅、千石駅、巣鴨駅、どこから向かってもまず煉瓦の長い塀を見ることになるでしょう。正門までこの煉瓦を延々と眺めながら歩くだけで、六義園がいかに広大な庭園か、入る前から実感することができます。

六義園はさかのぼること江戸時代、五代将軍、徳川綱吉の信任が厚かった川越藩主、柳沢吉保が元禄15(1702)年に築園した大名庭園。吉保の和歌の趣味を基調とする「回遊式築山泉水」、池を巡る園路を歩きながら移り変わる景色を楽しむ繊細な日本庭園だそうです。

園内には和歌の浦の景勝や和歌に詠まれた名勝、中国古典の景観が八十八境として映し出されているのだとか。

明治維新によって政府に上地されたこの地を岩崎彌太郎が買い取ったのが明治11(1878)年。岩崎家の別邸とし、その後三代目の久彌の本邸・別邸となり、昭和13(1938)年に東京市(当時)に寄付され、昭和28(1953)年に国の特別名勝に指定された文化財です。

こちらの門は「内庭大門」と呼ばれ、岩崎家所有当時の様子を残していますが、現在のこの門は東京市によって再建されたもの。かつては門をくぐった先のしだれ桜付近に「御殿」と呼ばれる岩崎家のお屋敷があったそうです。今では庭園の中心へ向かう入り口で、春には見事なしだれ桜の大木が花見客に人気です。

こちらがそのしだれ桜。東京市によって植えられたものなので当時はなかったと思います。 グリーンシーズンですが、堂々たる枝ぶり。満開の桜はそれは見事でしょうね。

出汐湊(でしおのみなと)と呼ばれるあたりからの眺めです。右の田鶴橋(通行不可)から、妹山(いものやま)・背山(せのやま)という中の島の築山へ通じています。妹は女性、背は男性と呼んでいた古にならい、中の島は男女の間柄を表現しているのだそう。

こちらが中の島。イザナギ・イザナミの故事にちなむ「せきれい石」もあります。ちなみに中の島にも立ち入ることはできません。対岸からじっくり眺めましょう。

おや、変わった石組が池の中に・・・こちらは「蓬莱島」。神仙思想を主題とした石組の一種で、典型的な洞窟石組(アーチ形)の島です。修行により不老不死になった仙人が住まうとされる神仙島のひとつを蓬莱島といい、日本庭園では古くから不老長寿を願って造られてきたのだとか。明治時代に岩崎家によって造られたといわれています。

こちらは渡月橋。「和歌のうら 蘆辺の田鶴の鳴くこゑに 夜わたる月の 影ぞさびしき」という歌から名付けられた石の橋。2枚の大岩の重量感が景観を引き締める役割を果たしています。

・・・ん?これはどこかで見たような、このデジャブ感・・・そう、清澄庭園です。この連載の第8回で取り上げた名石だらけの庭園。清澄庭園にも同じ石組の橋がありました。彌太郎が清澄庭園を買い取ったのも明治11(1878)年、六義園を手に入れたのと同じ年です。

ここからは想像に過ぎませんが、清澄庭園と六義園、ふたつの庭園を整えるために全国から名石を集めた彌太郎。主に清澄庭園(当時は深川親睦園という従業員の憩いや迎賓のための場所)のための名石だったでしょうが、同時進行で整備している六義園にその名石を設置することもあったかもしれません。

ぜひ両方の庭園へ行ってそれぞれの違いや共通点を見つけてみるという楽しみを体験していただくのも一興かと。

大泉水や中の島を眺めながら休憩できる吹上茶屋。春から初夏にかけては池を吹き抜ける風を感じながらお茶をいただけるオープンエアな空間です。

藤代峠。園内で一番の高台にある築山で標高35メートル。いただきは「富士見山」と呼ばれ、庭園を一望できるスポットです。紀州(和歌山県)にある同名の峠から名付けられたのだそう。山の上、大木の下に人が小さく写っているのが分かりますか?見た目よりかなり高いです。ハイキング気分で登頂してみてはいかがでしょうか。

取材班が伺ったのは折しも、6月上旬の紫陽花の季節でした。四季折々の花や木々を愛でることができるお庭なので、春はしだれ桜、初夏はツツジや紫陽花、夏は滝見茶屋からの渓流で涼み、秋は紅葉とつつじ茶屋、という風にいつ訪れてもその季節の楽しみがあります。

車椅子での通行ルートが非常に多いのも六義園の特徴のひとつ。アクセシビリティの観点からもおすすめですね。

六義園

東京都文京区本駒込6-13-3

9~17時(入園は16時30分まで)

六義園公式HP