みにきて! みつびし

東洋古美術の名美術館、丸の内に誕生!

静嘉堂@丸の内

施設DATA

- ウェブサイト:静嘉堂@丸の内

- 所在地:東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1F

- 開館時間・休館日・入館料等

- 公式オンラインチケット

- お問い合わせ:050-5541-8600 (ハローダイヤル)

訪問記を読む

静嘉堂@丸の内への入り口。クラシカルなランタン型照明が目印。

|

三菱二代社長岩崎彌之助・四代社長小彌太の親子二代にわたって収集された東洋古美術品や和漢古典籍を収蔵しているのが、世田谷区岡本にある静嘉堂です。その所蔵品を展示するために平成4(1992)年に「静嘉堂文庫」と同じ敷地内に設立されたのが「静嘉堂文庫美術館」でした。国宝7点、重要文化財84点を含む貴重なコレクションが鑑賞できる美術館でしたが、閑静な住宅街という立地は裏を返すと駅から遠いというデメリットもあり、「知る人ぞ知る名館」ともいえました。(静嘉堂文庫や岩崎小彌太霊廟にも訪れた前回の訪問記事はこちら)

そんな静嘉堂文庫美術館が、三菱創業150周年記念事業の一環として丸の内へ移転し、2022年10月1日に愛称「静嘉堂@丸の内」として明治生命館内にグランドオープン! JR東京駅から徒歩5分という抜群のロケーションの、気軽に足を運べる美術館となりました。(重要文化財「明治生命館」への訪問記はこちら)

静嘉堂@丸の内へは、明治生命館併設のショッピング施設「丸の内 MY PLAZA」1階から入ります。明治生命館の特徴でもある白い壁に、温かな色合いのランタン型のランプが灯り、この先に特別な世界が待っている雰囲気を感じます。チケットカウンターを過ぎ、中へと進むとそこは……

|

柱や天窓まわりの装飾は以前のまま。まさに明治生命館と静嘉堂の融合!

|

あれ? 高級ジュエリーショップに入っちゃった?と思わずびっくりするほどの美しく広々とした空間が! ホワイエと呼ばれるこの部屋、かつては明治生命館の入場自由エリアとなっており、ビジネス街のど真ん中にありながら静かで穏やかな場所として知られていました。その印象はそのままに、美術館らしい美しさが加わって、どこを見ても感嘆の声しか出ない高級感溢れる空間へと生まれ変わりました。

生まれ変わったといっても明治生命館は重要文化財であることから、大規模な改築はできません。しかしそれを制約と捉えるのではなく、「もともとの空間を最大限活かす」ことを命題として静嘉堂@丸の内は設計されました。このホワイエも、展示室へと続く扉や、空間により広がりが見える鏡張りの壁などは今回設置されましたが、大理石の柱や天井の装飾、さらにはホワイエをぐるりと囲む排気口の一部など、多くの場所が竣工当時のままの趣を残しています。展示室へ入る前に、まずはこのホワイエの空間をじっくり鑑賞するのがおススメです!

新しさと歴史の深さが至る所で混ざりあう館内

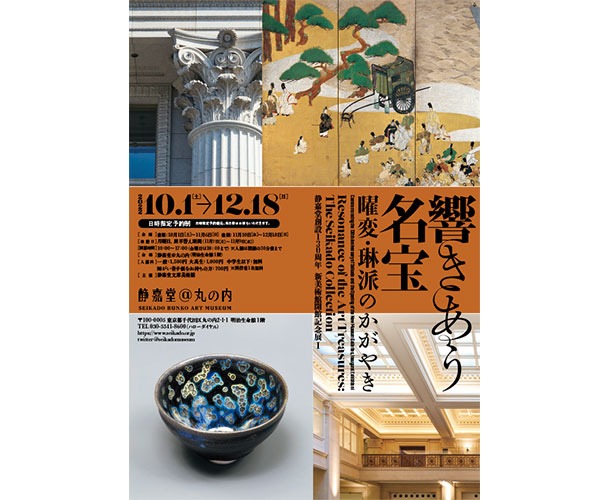

静嘉堂@丸の内はホワイエを四つの展示室が取り囲む構造になっています。現在はオープン記念+静嘉堂創設130周年として「響きあう名宝―曜変・琳派のかがやき―」展を開催中。静嘉堂が所蔵する国宝7点がすべて登場ということで、まだ静嘉堂に訪問したことがないという方にも、東洋美術初心者の方にも大変おすすめの内容となっています。会期は前期・後期に分かれ、展示作品が一部変わりますので、お目当ての作品を見逃すことのないよう、出品目録のチェックを忘れずに(前期と後期、両方訪問がベスト!)

各展示室内でも明治生命館の歴史を感じる設備を見ることができ、作品以外にも見るものがいっぱいなのが、重要文化財建造物の中の美術館ならでは! 今回の展覧会タイトルにある「響きあう」には、多彩な作品たちだけでなく、歴史ある建築空間と作品の共鳴という意味も込められているそう。実際に展示室を歩いていると、まるで建物と作品が融合しているかのような感覚を覚えます。静嘉堂の作品は非常に時代の古いものが多く、長い歴史を生き抜いてきた作品の息づかいが、この空間の中で感じられました。

AGCのクリアサイトⅡが使用された展示ケースは光の反射がほとんどなく、集中して作品を見ることができる。

|

作品の「命」を感じられる理由はほかにもあります。ひとつは最新技術。静嘉堂@丸の内の展示ケースに採用されているのはAGCのクリアサイトⅡという、反射を極限まで低減させたガラスです。展示作品をじっくり見ようにも、照明の光が反射してしまってよく見えない…という経験はありませんか? 静嘉堂@丸の内ではクリアサイトⅡを採用することでこの問題を解消。実際に展示ケースの前に立つと、ガラスがあることを忘れるぐらいにクリアな視界のまま、作品を鑑賞することができるのです。これは意識しないと逆に気がつかないぐらいなので、ぜひケースにも注目してみてください!

そしてもうひとつは学芸員の皆さんの展示へのこだわりです。まずはこちらをご覧ください。

国宝 手掻包永 《太刀 銘 包永》 附 菊桐紋蒔絵蛸糸巻太刀拵 鎌倉時代(13世紀) 拵:江戸時代(18-19世紀) 撮影:木奥惠三

|

どうですか、この刀身の美しさ! 切っ先に当たった照明が、鋭い刃の凛々しさを引き立てていますよね。こうした照明の当て方や、展示ガラスの上部を覆ってあえて視界を狭くすることで作品への視点を集中させるなど、「素晴らしい作品をいかに素晴らしく見せるか」という学芸員さんの腕の見せ所ですね。ガラス同様、鑑賞の際にそれと気づかず作品に没頭できるというのは、それだけ細心の配慮で展示がなされているという証拠なのだなと実感しました。

竣工当時の面影を残す館内はどこを見ても絵になる。作品と建物、両方を楽しもう。

|

こちらの国宝の太刀は小彌太の収集ですが、静嘉堂の刀剣コレクションの多くは彌之助の収集によるもの。彌之助が生まれた当時の岩崎家は土佐の下級武士の家でした。静嘉堂のコレクションは急速な西欧化の中で東洋の文化財を散逸させてはならないと彌之助・小彌太親子が専門家の意見を取り入れながら体系的に収集したものが基本となっていますが、刀の収集に関しては武家文化への憧れがあるのではないかとも言われているそうです。これほどのコレクションを集めるまでになった人物の、少年時代からのささやかな願いが垣間見られた気がします。

リニューアルにあたり、作品に添えられた解説も見直しが行われ、それぞれにキャッチコピーが加えられています。東洋美術の鑑賞なんて難しそう……と思ってしまうかもしれませんが、各作品の由緒やドラマがここには凝縮されていますので、ぜひ読んでみてくださいね。「え、これを織田信長が? こっちは千利休が!」と、私たちのよく知る歴史上の人物たちがあちこちに登場していますよ!

Gallery 3の室内。広い壁一面を使った巨大な展示ケースの中には、今回の展覧会では「源氏物語関屋澪標図屛風」がゆったりと飾られている。

|

今回の引っ越しで、展示スペースは以前の1.5倍以上に広くなりました。それによって可能となったのが、大きな作品の展示です。こちらの写真、右奥に写っているのは静嘉堂を代表する所蔵品、俵屋宗達「源氏物語関屋澪標図屛風」(国宝)です。幅3メートルを超える屏風が左右一組(=双)になった絵画で、以前の静嘉堂文庫美術館では壁一面を使って展示されていたそうですが、新たな展示室では広い空間の中で鑑賞を楽しむことができます。作品の前にはスペースもあるので、近づいたり離れたりして、屏風絵の中の光源氏を探してみてはいかがでしょう? 今後もこの部屋では大型・大規模な作品が展示されるかもと思うと、さらに楽しみが広がります。

専用の免震構造ケースに収められた国宝・曜変天目。ぜひ間近で見てみて!

|

そして静嘉堂で忘れてはならない作品といえば、やはり国宝・曜変天目(稲葉天目)でしょう! 私は前回の取材訪問時に初めて目にし、その美しさにため息が止まらなかったのですが、今回の展覧会にももちろんお目見えしています。四方から鑑賞できる専用ケースの中に鎮座するその姿は、小さい器なのに威厳に満ちていて、なんだか敬虔な気持ちにさえなります。ここでの照明の当て方も素晴らしく、近くで見ると器の中のあの有名な模様「星紋」がきらきらと光り、離れて見るとまるで茶碗の中から発光しているかのように見えます。「星紋」は角度によって見え方が変わるので、ぜひあなたの「推し角度」を見つけてみてくださいね。

なお曜変天目は以前より展示回数が増える予定だとか! 国宝は文化財保護の観点から展示できる日数が文化庁によって定められているそうなので、見られるチャンスが増えるのは嬉しいニュースですね。

京友禅Pagongとコラボした「曜変天目スカーフ」(左)や、ほぼ原寸の「曜変天目ぬいぐるみ」(右、現在は予約販売中)など楽しいグッズがいっぱい。曜変天目のある暮らしはいかが?

|

同時オープンのミュージアムショップはチケットカウンターの外に設置されているため、グッズだけ買いにということも可能になりました。目録や美術書、絵葉書などの定番アイテムはもちろん、静嘉堂ならではの曜変天目モチーフグッズもさらにパワーアップ! こちらも大注目です。

日本初のビジネス街・丸の内を生んだ岩崎彌之助は、この地に美術館を建てることを念願としていました。静嘉堂@丸の内のオープンで、丸の内にさらなる文化の香りが吹くようになりました。今後も注目の展覧会が目白押し。今年の芸術の秋は静嘉堂@丸の内から始めてみませんか?

注:本文中の情報等はいずれも2022年10月現在のものです。

タグを選択すると同じカテゴリの他の施設が探せます。

こんにちは! 事務局のカラットです。「三菱の美術館」と聞くと、東京・丸の内の三菱一号館美術館を思い浮かべる方が多いかもしれません。その丸の内に、しかも重要文化財「明治生命館」の中に、このたび三菱ゆかりの美術館、静嘉堂文庫美術館が移転してきました! 温故知新ならぬ「新しきを訪ねて古き名品を知る」美術館を、特別に取材させていただきました。