多彩に活動!

みつびし最旬トピックス

「リアルさ」にこだわった究極の科学エンターテインメントを、

三菱未来館で体感しよう!

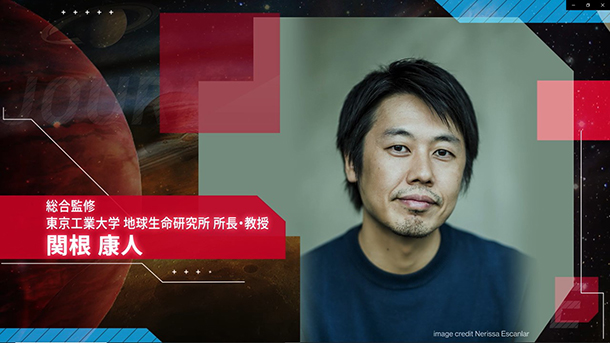

-「JOURNEY TO LIFE」学術総合監修 関根康人氏インタビュー-

タグを選択すると同じカテゴリの他の記事が探せます。

大阪・関西万博「三菱未来館」では、「いのちの始まり、いのちの未来」をテーマに、深海から宇宙のはるか彼方まで、7500万キロという壮大な旅「JOURNEY TO LIFE」を、映像で体験できます。

「なぜ地球は、いのちの溢れた星になったのだろう?」

この疑問を解く壮大な物語を、フィクションではなく最新の研究と科学的根拠に基づくストーリーとするため、総合監修として参加されたのが東京科学大学 地球生命研究所所長、関根康人先生です。

生命の起源、宇宙での生命に関する研究の第一人者である関根先生に、「JOURNEY TO LIFE」で伝えたいこと、見どころ、そして科学者を志すきっかけともいえる「万博」の体験談を伺いました。さらに「地球以外の星にも生命が存在する?」といった、素朴な疑問にも答えていただきました。

宇宙や、いのちに関する「わくわく」が詰まったインタビューのスタートです!

「なぜ地球は、いのちの溢れた星になったのだろう?」

この疑問を解く壮大な物語を、フィクションではなく最新の研究と科学的根拠に基づくストーリーとするため、総合監修として参加されたのが東京科学大学 地球生命研究所所長、関根康人先生です。

生命の起源、宇宙での生命に関する研究の第一人者である関根先生に、「JOURNEY TO LIFE」で伝えたいこと、見どころ、そして科学者を志すきっかけともいえる「万博」の体験談を伺いました。さらに「地球以外の星にも生命が存在する?」といった、素朴な疑問にも答えていただきました。

宇宙や、いのちに関する「わくわく」が詰まったインタビューのスタートです!

関根 康人(せきね やすひと)

東京科学大学 地球生命研究所 所長/教授

研究分野は、惑星科学・アストロバイオロジー。火星や木星・土星の衛星といった太陽系天体での生命生存可能性、地球の生命の起源について研究を行う。

近い将来に地球外生命体が見つかる? 「宇宙に生命を探る」アストロバイオロジー

|

Q:まずは先生が研究されているアストロバイオロジーについてお聞かせください。

「アストロ」は宇宙で、「バイオロジー」は生物学。宇宙生命学とも訳されますが、単に宇宙に生命がいるかどうかだけではなく、宇宙全体での「生命の振る舞い」を探究しています。例えば、「この広い宇宙で、地球以外にどれくらい生命がいるのか」「地球の生命はどうやって誕生したのか」・・・。さらにいえば、地球の人類のような「文明を持つ生命体」が宇宙にどれくらいいるのか、などを考える、学問・・・というよりは「考え方」みたいなものだと思っています。

その名前からわかるように、アストロバイオロジーは天文学、宇宙科学と生物学を融合しています。こうした融合的な研究や学問は、その必要性から最近生まれてきたものです。「宇宙人っているの?」等の問いに、私たちは空想や小説ではなく、実際に探査機や望遠鏡を使って調べて、研究します。

Q:関根先生が執筆されているコラム“We are from Earth. アストロバイオロジーのすゝめ ”には「近い未来に地球外生命体が見つかるだろう」と書かれていますが、なぜそう思われるのでしょうか?

火星からのサンプルリターン、つまり火星のものを地球に持ち帰ることや、人間が地球の外に飛び出して行って実験して調べることも行われるでしょうし、木星の衛星「エウロパ」などの探査もあります。火星の有人探査でサンプルを持ち帰る日本のプロジェクト「MMX」も予定されています。

この10年、15年の間に、生命に迫る探査が目白押しなので、これらの中で見つかる可能性が高いんじゃないかな、と思っています。

「アストロ」は宇宙で、「バイオロジー」は生物学。宇宙生命学とも訳されますが、単に宇宙に生命がいるかどうかだけではなく、宇宙全体での「生命の振る舞い」を探究しています。例えば、「この広い宇宙で、地球以外にどれくらい生命がいるのか」「地球の生命はどうやって誕生したのか」・・・。さらにいえば、地球の人類のような「文明を持つ生命体」が宇宙にどれくらいいるのか、などを考える、学問・・・というよりは「考え方」みたいなものだと思っています。

その名前からわかるように、アストロバイオロジーは天文学、宇宙科学と生物学を融合しています。こうした融合的な研究や学問は、その必要性から最近生まれてきたものです。「宇宙人っているの?」等の問いに、私たちは空想や小説ではなく、実際に探査機や望遠鏡を使って調べて、研究します。

Q:関根先生が執筆されているコラム“We are from Earth. アストロバイオロジーのすゝめ ”には「近い未来に地球外生命体が見つかるだろう」と書かれていますが、なぜそう思われるのでしょうか?

火星からのサンプルリターン、つまり火星のものを地球に持ち帰ることや、人間が地球の外に飛び出して行って実験して調べることも行われるでしょうし、木星の衛星「エウロパ」などの探査もあります。火星の有人探査でサンプルを持ち帰る日本のプロジェクト「MMX」も予定されています。

この10年、15年の間に、生命に迫る探査が目白押しなので、これらの中で見つかる可能性が高いんじゃないかな、と思っています。

人類はフロンティアを目指し火星へ……

我々は生命の宇宙への進出のエポックを体験している“歴史の証人”

|

Q:「JOURNEY TO LIFE」のストーリーは「いのちのはじまり」「いのちのひろがり」そして「いのちのこれから」という流れですが、関根先生は、「いのちのこれから」で紹介する“生命の宇宙への進出”を第三のエポックと位置づけた上で、「いま私たちはまさに進出のエポックを体験している、歴史の証人なのだ」とおっしゃっていたと伺いました。そこで、今我々が体験しているという「第三のエポック」について詳しくお聞かせください。

最初の生命は、海底の熱水噴出孔で生きていました。ここでしか食べ物を得られないので、ここを離れられない。でも、熱水噴出孔自体が衰えてなくなったり、ここでの生命のキャパシティが限界に到達したりしたために、ごくごく一部の生命が熱水噴出孔を離れて、光合成ができるようになり、地表付近まで広がる第一歩を作ったんですね。99.99%が海にとどまった中で、頑張って陸に上がった生き物がいたわけで、長い視点でいうと我々はその子孫といえます。

人類に絞って歴史を振り返ってみると、十万年前にアフリカ大陸から人類が全世界に出たのですが、当然アフリカにとどまる人類が大多数だったわけです。でもごく一部は、世界に出ていく選択をした。その末裔が我々です。火星を目指すのも、海底を含めフロンティアを目指した生命の末裔だからこそ。きっと我々の体の中にある本能的なものかな、と思います。

エポックという意味で言うと、地球全体に人類が到達し、物質的あるいはエネルギー的なキャパシティの限界に到達したら、かつて熱水噴出孔から一匹の生き物が出たように、人類は今いる陸から出て行く時代になっていくのかもしれない。その点では私たちは当事者であり、出て行く人間でもあり、それを見る観察者でもあると思っています。

最初の生命は、海底の熱水噴出孔で生きていました。ここでしか食べ物を得られないので、ここを離れられない。でも、熱水噴出孔自体が衰えてなくなったり、ここでの生命のキャパシティが限界に到達したりしたために、ごくごく一部の生命が熱水噴出孔を離れて、光合成ができるようになり、地表付近まで広がる第一歩を作ったんですね。99.99%が海にとどまった中で、頑張って陸に上がった生き物がいたわけで、長い視点でいうと我々はその子孫といえます。

人類に絞って歴史を振り返ってみると、十万年前にアフリカ大陸から人類が全世界に出たのですが、当然アフリカにとどまる人類が大多数だったわけです。でもごく一部は、世界に出ていく選択をした。その末裔が我々です。火星を目指すのも、海底を含めフロンティアを目指した生命の末裔だからこそ。きっと我々の体の中にある本能的なものかな、と思います。

エポックという意味で言うと、地球全体に人類が到達し、物質的あるいはエネルギー的なキャパシティの限界に到達したら、かつて熱水噴出孔から一匹の生き物が出たように、人類は今いる陸から出て行く時代になっていくのかもしれない。その点では私たちは当事者であり、出て行く人間でもあり、それを見る観察者でもあると思っています。

|

Q:「JOURNEY TO LIFE」は、はじめは深海に潜ったのち、終盤では宇宙へ飛び出し、地球の兄弟星である火星に向かいます。なぜ火星を目指すのでしょうか。

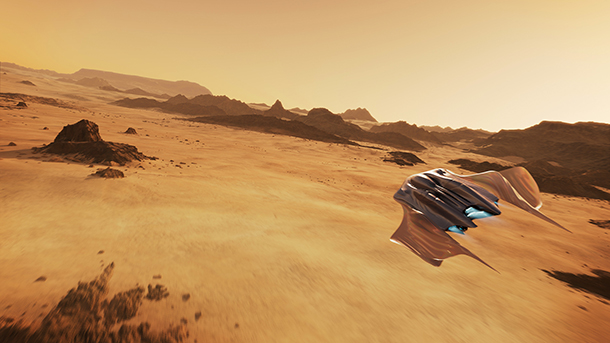

太陽系の中で人間が地球を飛び出し、生きていく領域を広げるために、一定規模の人間が住める場所を探す場合、彼らの生存を支えられるような資源や大気がありそうな場所は、火星だけです。

仮に地球にキャパシティの限界が訪れて、ごく一部の何人かがフロンティアを求めるとき、選択肢は火星だけ。太陽寄りの金星では暑すぎるし、水もない。反対側の海王星などは-200度の極寒で住めない。火星は、冬は-50度と南極並みに寒いんですが、夏の間は+10~+15度。気候的には住めそうですよね。火星を目指す理由の一つでもあります。

太陽系の中で人間が地球を飛び出し、生きていく領域を広げるために、一定規模の人間が住める場所を探す場合、彼らの生存を支えられるような資源や大気がありそうな場所は、火星だけです。

仮に地球にキャパシティの限界が訪れて、ごく一部の何人かがフロンティアを求めるとき、選択肢は火星だけ。太陽寄りの金星では暑すぎるし、水もない。反対側の海王星などは-200度の極寒で住めない。火星は、冬は-50度と南極並みに寒いんですが、夏の間は+10~+15度。気候的には住めそうですよね。火星を目指す理由の一つでもあります。

万博に関わることは「夢の中の夢」 リアルさにこだわった映像づくり

Q:ところで、関根先生は「ご自分も小さいときに万博で感動した記憶があるので、今回2025年の万博に参加することを喜んでおられた」そうですね。

万博は、ものすごく大きな刺激と経験を与えるものだと思います。小学校に入るか入らないかの頃に、つくば万博(国際科学技術博覧会、1985年)がありました。私の人生の記憶の中では一番古い方なんですが、何かを見たというより、ワクワクしたとか、想像をかき立てられたことをはっきりと覚えています。今、科学者という仕事をしていますが、そこに至るまでの本当の源流中の源流、最初の一滴みたいなものが「つくば万博」でした。ですから万博に関わるのは、夢の中の夢でしたから、何をおいても「やらせてもらいたい!」と思った次第です。

できれば今の子どもたちに、私と同じような経験をしてもらいたいですね。三菱未来館をはじめ、万博に行った、万博でいろいろなものを見た!という経験を届けられたら、私が今まで科学をやってきた意味もあるんじゃないかなと。

万博は、ものすごく大きな刺激と経験を与えるものだと思います。小学校に入るか入らないかの頃に、つくば万博(国際科学技術博覧会、1985年)がありました。私の人生の記憶の中では一番古い方なんですが、何かを見たというより、ワクワクしたとか、想像をかき立てられたことをはっきりと覚えています。今、科学者という仕事をしていますが、そこに至るまでの本当の源流中の源流、最初の一滴みたいなものが「つくば万博」でした。ですから万博に関わるのは、夢の中の夢でしたから、何をおいても「やらせてもらいたい!」と思った次第です。

できれば今の子どもたちに、私と同じような経験をしてもらいたいですね。三菱未来館をはじめ、万博に行った、万博でいろいろなものを見た!という経験を届けられたら、私が今まで科学をやってきた意味もあるんじゃないかなと。

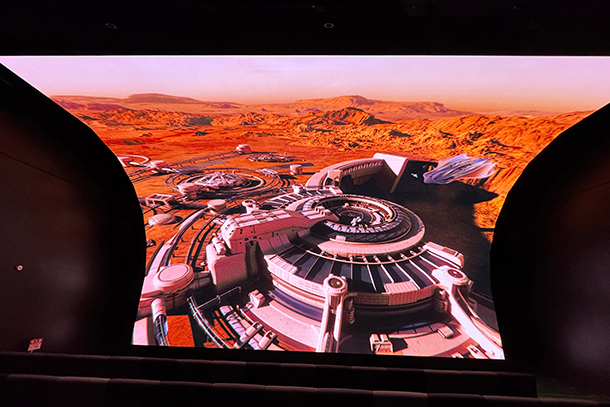

緻密に設計された火星基地

|

Q:「JOURNEY TO LIFE」の加藤監督はインタビューで、先生には監修という以上にコアメンバーとして一緒に作っていただいたともおっしゃっていました。

そう言っていただければ非常にありがたいです。今回、なぜ火星に行くのかとか、火星に行って何をするのかは、小学生、中学生にもわかるような形で、なおかつエンターテインメント性を残しながらというところは意識して、議論させていただきました。例えばリアルな火星を伝えるだけではなく、未来の人間が火星に行った時どこに基地を作るのが適切なのかを、きちんと考えて関わらせてもらいました。(作中でナナとビビが訪れる)火星の基地は映像の中ではクレーターのヘリみたいなところにあるのですが、クレーターは地下の氷の資源が地表に顔を出しているような場所なので、その近くに基地を作ることが大事なんです。峡谷の岩一つから、なるべくリアルに、現実に近いような映像にこだわって詰め込みました。

Q:ナナ、ビビが火星で大きな渦を見て「うわっ」と声を上げるシーンがありますが、あの現象も実際に火星で起こりうるのでしょうか?

竜巻のことですね。これも実際に起きていることに基づいています。制作の過程では、火星で発生しうる事件は何?というところから議論が始まって、真っ先に「ダストデビル(Dust Devil)と呼ばれる竜巻なんじゃないかな」って話になり、ではどこに避難するのか、となって、最近見つかった火星の地下の氷の層に避難しよう・・・という感じで、議論が進みました。

そう言っていただければ非常にありがたいです。今回、なぜ火星に行くのかとか、火星に行って何をするのかは、小学生、中学生にもわかるような形で、なおかつエンターテインメント性を残しながらというところは意識して、議論させていただきました。例えばリアルな火星を伝えるだけではなく、未来の人間が火星に行った時どこに基地を作るのが適切なのかを、きちんと考えて関わらせてもらいました。(作中でナナとビビが訪れる)火星の基地は映像の中ではクレーターのヘリみたいなところにあるのですが、クレーターは地下の氷の資源が地表に顔を出しているような場所なので、その近くに基地を作ることが大事なんです。峡谷の岩一つから、なるべくリアルに、現実に近いような映像にこだわって詰め込みました。

Q:ナナ、ビビが火星で大きな渦を見て「うわっ」と声を上げるシーンがありますが、あの現象も実際に火星で起こりうるのでしょうか?

竜巻のことですね。これも実際に起きていることに基づいています。制作の過程では、火星で発生しうる事件は何?というところから議論が始まって、真っ先に「ダストデビル(Dust Devil)と呼ばれる竜巻なんじゃないかな」って話になり、ではどこに避難するのか、となって、最近見つかった火星の地下の氷の層に避難しよう・・・という感じで、議論が進みました。

火星の映像は、NASAが持つ実際のデータを基に三次元化して、飛び回るような映像に仕上げた。

|

Q:火星に行けばありそうな姿やシチュエーションを、科学的な実証の積み上げの上でリアルに表現されているということですね。

火星の風景はなるべく視覚的にも面白く、単調にならないように意識しました。火星ってどこに飛んでも赤茶けた土が出てきて、砂漠とか生命がいない「無生命」みたいなイメージですが、その中にある地底湖はなるべく青くしたいと思いました。青は水の象徴だったり、生命の象徴だったりするので、その色のコントラストで死から生、みたいなところを出せたらいいなと。

今回の三菱未来館の話でも、自分の考えていたことや、こう思ってる・・・みたいなことを、学術的な論文とは違った、万博のパビリオンのような形で、子どもたちを含めた多くの人に形として残すようなことができたらと思っていたので、そういう機会を与えてもらって、本当に感謝しかありません。

火星の風景はなるべく視覚的にも面白く、単調にならないように意識しました。火星ってどこに飛んでも赤茶けた土が出てきて、砂漠とか生命がいない「無生命」みたいなイメージですが、その中にある地底湖はなるべく青くしたいと思いました。青は水の象徴だったり、生命の象徴だったりするので、その色のコントラストで死から生、みたいなところを出せたらいいなと。

今回の三菱未来館の話でも、自分の考えていたことや、こう思ってる・・・みたいなことを、学術的な論文とは違った、万博のパビリオンのような形で、子どもたちを含めた多くの人に形として残すようなことができたらと思っていたので、そういう機会を与えてもらって、本当に感謝しかありません。

実際に旅をしている気分になるメインショー。

|

Q:先日、三菱未来館で映像をご覧になったそうですね。

メインショーは、本当に冒険しているような、一瞬たりとも目が離せない映像美と没入感でした。それまでの確認作業はパソコンのスクリーン上だったので、パビリオンでの映像は、包み込まれるような音楽も含め、没入感が全く違います。

それにパビリオンに入るところから、ワクワクします。三菱未来館の建物は船の形そのもの。その地下空間から中に入っていくのは、本当に船出のようで、感動しました。

それから、本編が終わって外に出た時、とても爽快な気分になりました。その秘密は、ナナとビビが最後にいう台詞にあります。実は私が当初読んだ脚本にはなかった台詞だったのですが、声優さんの録音の段階で、加藤監督が「あった方がいいよね」と、現場で追加したんです。そのおかげで見た後の清涼感や、旅の終わりという実感、何より「地球がやはり大事だな」っていう気持ちとかが、全部詰め込まれている気がして・・・。この一言があるのとないのとでは、全然印象が違いました。

三菱未来館が伝えたいことを一番象徴しているのがこの最後の台詞ですので、ぜひ最後まで全集中で楽しんでください。

メインショーは、本当に冒険しているような、一瞬たりとも目が離せない映像美と没入感でした。それまでの確認作業はパソコンのスクリーン上だったので、パビリオンでの映像は、包み込まれるような音楽も含め、没入感が全く違います。

それにパビリオンに入るところから、ワクワクします。三菱未来館の建物は船の形そのもの。その地下空間から中に入っていくのは、本当に船出のようで、感動しました。

それから、本編が終わって外に出た時、とても爽快な気分になりました。その秘密は、ナナとビビが最後にいう台詞にあります。実は私が当初読んだ脚本にはなかった台詞だったのですが、声優さんの録音の段階で、加藤監督が「あった方がいいよね」と、現場で追加したんです。そのおかげで見た後の清涼感や、旅の終わりという実感、何より「地球がやはり大事だな」っていう気持ちとかが、全部詰め込まれている気がして・・・。この一言があるのとないのとでは、全然印象が違いました。

三菱未来館が伝えたいことを一番象徴しているのがこの最後の台詞ですので、ぜひ最後まで全集中で楽しんでください。

お気に入りのキャラクター、ナナ・ビビと共に。

|

※2025年4月3日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。