日本最古のばねメーカーとして1904年に誕生した東京スプリング製作所から世界への一歩を踏み出し、120年にわたり素材から製品までの一貫したものづくりを誇ってきた三菱製鋼。2016年、千葉県市原市の千葉製作所構内に、技術開発センターが設置された。各事業部の研究開発機能をこの技術開発センターに集約し、研究開発体制を強化。鋼材・ばね・素形材などの研究開発を中長期的視点で横断的に行っている。今回の拠点訪問では、この技術開発センターの中でも若手精鋭の5人が揃った。

1秒間に2回ずつ計100万回、負荷をかける試験を行う

山口 聡一朗さんと諸岡 夏実さんは、自動車懸架用ばねの研究開発にあたっている。振動を吸収する自動車懸架用ばねは、耐久性や乗り心地のさらなる向上、軽量化、取り付けスペースの減少などを目指す。入社5年目の諸岡さんは成分の設計をメインに行う。中学時代から数学や理科が得意で理系に進学。大学の見学時に素材に興味を持った。

「ふだんは文献にあたって製品に応用できるか検討したり、実際に少量の材料を使って試験してみたりしています。ばねに求められる特性はいくつかありますが、その中の一つに『耐遅れ破壊性』があります。遅れ破壊は材料に水素が入ることで壊れやすくなってしまう現象で、そのメカニズムはいまだ明確には分かっていません。当社の製品にどのようにアプローチすれば、より強いばねになるか模索しているところです」(諸岡さん)

入社2年目の山口さんは高校生のときに参加したサイエンスキャンプで鉄鋼に初めて触れて、鉄鋼材料に興味を持った。大学院在学中に三菱製鋼との共同研究に携わった経験を持つ。

「自動車用のばねに1秒間に2回ずつ計100万回、繰り返し負荷をかけて疲労試験をしています。100万回の負荷をかけるのに約1週間かかります。試験している途中で折れたらその破面を見て、どのように壊れているか破壊形態の違いに注目し、ばねの強度について研究しています。諸岡さんとは研究結果を共有し、遅れ破壊についても検討しています」(山口さん)

金属の面白さ、奥深さに魅了されて……

北川 尚美さん、杉本 悠希さん、石井 友也さんはばね以外の鋼材や素形材について研究開発をしている。北川さんは諸岡さんと同じ入社5年目。高校生の頃から研究職にあこがれていた。高校時代は科学部に所属し全国大会に出場、大学院では原子核物理学を研究していたが、就職活動のタイミングで金属の面白さに目覚めて入社した。

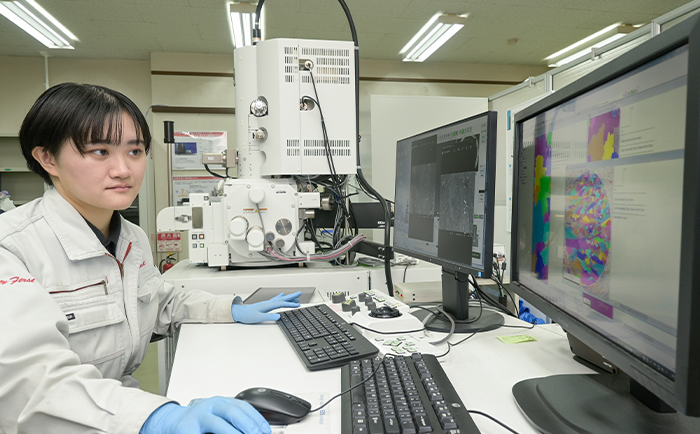

「金属の組織を顕微鏡で見たり、学会に出向いて先行の研究がないか調べたりしながら、おもにニッケル系の金属をどのように冷やせば強いものができるか、作り方で強度を制御していく研究をしています。金属は同じものであっても冷やし方や固め方で、全然力強さが変わる。そこが面白い。この技術開発センターは設備がとても整っていて、大学との共同研究もさかん。『こういう研究をしたい』『こういう装置を使いたい』と提案すれば、大学と共同で行うこともできるので、日々刺激を受けながら勉強しています」(北川さん)

杉本さんは入社3年目。大学では金属、大学院ではカーボンファイバーの熱伝導について研究していた。金属の中でも鉄の奥深さに魅せられて入社。現在は3年前に導入した巨大な真空誘導溶解炉で、製造技術の研究や製品の成分分析装置の管理を行っている。

「溶解炉の容量は3t。ばね材となる鉄ベースの研究用素材や、ニッケルベースの素材を溶かしています。これまでにない規模の費用や大きさがある溶解炉を扱っているという責任を強く感じますし、それと同じぐらいやり甲斐も感じています」(杉本さん)

入社4年目の石井さんは大学時代に有機化学を研究。就職活動していく中で金属に興味が出てきたという。現在はガスアトマイズという高さ8mもの大型設備を用いている。

「この設備は、金属を溶解してさらに粉末にするもの。この設備でどのようにパラメーターを振ればどういったものができるか検討しています。稼働し始めたのは2022年。コロナ禍で大幅に設備の立ち上げが遅れてしまいました。ようやく動かすことができてイチから手探りで進んでいるところ。やっとやり甲斐を見いだしつつあるという段階です」(石井さん)

それぞれが、それぞれの金属や設備に愛着を持って研究に励んでいる。彼ら5人がここ市原から世界に向けて、国際競争力のある製品を生み出す!

山口 聡一朗

SOICHIRO YAMAGUCHI

技術開発センター 研究第一グループ

諸岡 夏実

NATSUMI MOROOKA

技術開発センター 研究第一グループ

北川 尚美

NAOMI KITAGAWA

技術開発センター 研究第三グループ

杉本 悠希

YUKI SUGIMOTO

技術開発センター 研究第三グループ

石井 友也

TOMOYA ISHII

技術開発センター 研究第三グループ