2024年8月28日から9月8日までの12日間、パリ2024パラリンピック(フランス)が開催される。2021年に行われた東京2020パラリンピックで、日本代表チームは全22競技に出場し、金メダル13個を含む51個ものメダルを獲得。パラリンピック選手団のボトムアップとパラスポーツに対する認知度向上という大きな成果を上げた。

今回のパリ大会では、海外で行われるパラリンピックにおいては史上最多の全22競技中21競技に出場する。その見どころやパラスポーツの展望について、日本パラスポーツ協会

常務理事で日本パラリンピック委員会 委員長の河合 純一氏に伺った。

日本パラスポーツ協会常務理事、日本パラリンピック委員会委員長

河合 純一氏

エッフェル塔やベルサイユ宮殿の間近で競技が繰り広げられる

パリ大会では、選手達のパフォーマンスはもちろんのこと、観光都市パリならではの美しい風景も味わってほしいと、河合氏は言う。

「パリ大会は観光名所を活用したさまざまな場所で競技を行うというコンセプト。試合中にパリの風景が映り込み、象徴的なシーンがたくさん生まれるのではないかと期待しています。例えば、視覚障がい者による5人制のサッカー、ブラインドフットボールはエッフェル塔の下の仮設会場で行われます。馬術はベルサイユ宮殿の庭園に建設された仮設会場で行われ、競技の背景に歴史を感じることができるでしょう。ぜひパリの街に行った気分で競技をご覧いただきたいですね」

そのうえで、パラリンピックならではの魅力については、「オリンピックが『平和の祭典』ならば、パラリンピックは『人間の可能性の祭典』だ」と解説する。

「ドイツの義足の走り幅跳び選手、マルクス・レーム選手の記録は8m72cm。オリンピックの記録を超えるかもしれないと言われています。

『障がい』というとネガティブなイメージを持つ方も多いのですが、選手達の卓越したパフォーマンスを目の当たりにすると、自分達にもまだ出し切れていないポテンシャルがあるのではないかと感じ、自らが無意識に作っていた限界という壁を取り払ってくれるような感覚になります。

国際パラリンピック委員会(IPC)が開発し、約40か国で活用されている教材のタイトルは『Impossible(=不可能)』という英単語にアポストロフィーを1つ加えた『I'mPOSSIBLE』。『発想を少し転換するだけで、私は不可能を可能に変えられる』というメッセージが込められています。パラリンピック選手だけでなく、自分にも、自分の所属する組織にも、家族や友人たちにもきっとさまざまな可能性がある。DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン

※)とよく言われますが、単なる数合わせではない本当のDE&Iは何かということにもつながるさまざまなヒントがパラリンピックに凝縮されています。そういった視点も持ちつつご覧いただけると、なおよいのではないでしょうか」

※DE&I=「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」とは、従来、企業が取り組んできた「ダイバーシティ&インクルージョン」に「公平/公正性(Equity)」という考えをプラスした概念です。

パラリンピックの認知度は向上したが現実には課題も

河合氏は、日本パラリンピック委員会委員長として日本代表をとりまとめるだけでなく、日本のパラスポーツ団体を統括する組織である日本パラスポーツ協会

常務理事としてパラスポーツ全般の振興にも尽力している。世間一般における「パラリンピック」や「パラスポーツ」という言葉の認知度は東京大会を経て大きく上がった。だが「パラスポーツの試合を見たことがある」「障がい者と一緒にパラスポーツを体験したことがある」という人の割合は一気に下がる。「そこをどのように上げていくかが、日本パラスポーツ協会の課題」と語る。

「この10年ほどで若手選手が育ち少しずつ花開いてきている実感があり、競技者への支援もトップ層に近づけば近づくほど充実し、よりよい環境になってきています。一方で、パラスポーツの入り口となる子ども達に関しては、競技できる施設や指導者が不足しています。障がいのある子ども達のスポーツ参加を増やし、支えていくことにも取り組んでいます」

施設が足りていないことについては、管理側に「当事者感」「自分ごと感」がないようだと河合氏は指摘する。障がいは決して他人事ではなく、自分自身や自分の家族にも無関係な話ではない。

「車いすで体育館を使いたいと言うと『床に傷がつく』と断られることがよくあります。しかし、審判台やボール入れを転がしても傷がつく可能性はあります。マニュアルにない事例に対応ができないため、『傷がつく』を断る理由にしているのかもしれません。同様に、クラブ活動に障がいのあるお子さんが『入りたい』と言うと、『指導したことがないから』と断られるケースも少なくありません。ところが、もともとクラブに入っていたお子さんが病気や事故で障がいのある状況になった場合は、障がい者になったことを理由にクラブをやめさせるかというと、そうはなりにくい。『障がい者』という大きな枠組みで考えるのではなく、その人個人に目を向け、知ることによって受け入れ可能か検討していくことが理想です」

「最も大きな失敗はチャレンジしないこと」という言葉とともに送り出す

河合氏は早くも2028年ロサンゼルス大会(アメリカ)、2032年ブリスベン大会(オーストラリア)にも注目している。とくに、オーストラリアは2000年に開催したシドニー大会の時点で、すでに大会の運営も世の中の盛り上がり方も2021年の東京大会と同レベルに達していたという。日本とはスポーツの文化背景が違うため、オーストラリアの事例をそのまま日本に応用するわけではないが、ブリスベン大会にも何かしら学ぶことがあるはずだと関心を寄せている。

パラスポーツファンに向けては、今後も引き続きInstagram(@paralympic_japan

)やX(@paralympic_jpc)などを活用して積極的に情報発信を行い、東京大会の熱気を維持しながら、さらに1人でも多くのファンを増やしていくつもりだ。

ちなみに、河合氏自身、視覚障がいのある競泳選手として1992年バルセロナ、1996年アトランタ、2000年シドニー、2004年アテネ、2008年北京、2012年ロンドンと、6大会ものパラリンピックに出場し、金メダル5個を含む計21個のメダルを獲得という偉業を成し遂げた。そのためパラリンピックに挑む選手達の並々ならぬ努力や苦労も身を以て知っている。

「自分の夢や目標の実現には、苦しい練習や失敗はつきもの。そう割り切ってチャレンジするしかない。選手達にも『最も大きな失敗はチャレンジしないこと』とよく言っています。チャレンジしない人生に成功はありません。スポーツほどこんなに清々しくチャレンジできて、負けても許される場所はほかにない。アスリート達はこのような経験ができて幸せだと思う。彼らのチャレンジを全力でサポートしてあげることが、僕ら選手団を送り出す側の役目。パリで1人でも多くの選手が輝いてくれることを願っています」

「最も大きな失敗はチャレンジしないこと」、河合氏の言葉はアスリートだけでなく、誰であっても企業などの組織であっても通じることだろう。この夏、選手達がこれまで重ねてきた数えきれないチャレンジに思いを馳せながら、「可能性の祭典」を応援したい。

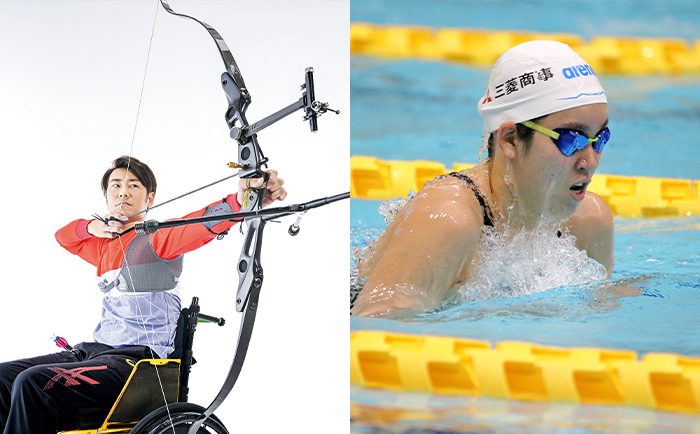

三菱電機 パラアーチェリー 上山 友裕さん

「次の一矢」だけを見つめパリの頂点を目指す

【プロフィール】

上山 友裕

うえやま・ともひろ

2014年、三菱電機入社。2016年、リオパラリンピック7位入賞。2019年、Fazzaパラアーチェリー世界ランキングトーナメント大会優勝。2022年世界パラアーチェリー選手権大会優勝。2024年パリパラリンピックでメダル獲得を目指す日本のエース。

アーチェリーは真のバリアフリー競技

――アーチェリーを始めたきっかけは?

上山:高校時代の友人に「大学に入ったらアーチェリーやろうよ」と誘われ、同志社大学に進学後、体験入部に参加したのがアーチェリーとの出合いです。そのとき僕を担当した先輩がきれいな女性で、「絶対センスあるよ」とひたすら褒められたので、コロッと入部してしまいました(笑)。

――それからアーチェリー一筋?

上山:大学で引退するつもりでしたが、たまたま就職した会社にアーチェリー同好会があり、誘われて競技を再開しました。でもその頃から下肢に原因不明のまひが現れ、歩行しづらくなっていきました。

その後パラ関係者に声をかけられ、パラアーチェリーの国内2大大会に出場すると、結果は2位と3位。1位になれなかったのがくやしくて、改めて真剣にアーチェリーと向き合い、翌年の2012年の大会では優勝できました。パラアーチェリーの国内大会で、デビューから全試合で3位以内を継続しているのは、今のところ僕1人です。

――パラアーチェリーの魅力は何ですか?

上山:もともとアーチェリー自体が、障がい者も健常者も同じフィールドで競える競技。僕も国内の一般大会によく出場しています。最初からバリアフリーなので「車椅子だから負けた」という言い訳も通用しません。その意味でもチャレンジングなスポーツです。

一方、パラリンピックも、重度障がいのクラスを除けば、車椅子の人、義足の人、口で弓を引く人といった、障がいの種類によるクラス分けがありません。各々のスタイルで技術を磨き、同じ1つのメダルを目指すのは、ほかの競技にはない面白さだと思います。

――試合を観ていると手に汗を握ってしまいますね。

上山:選手が矢を引くときの静けさや空気感は独特ですよね。アーチェリーの試合は一戦あたり15分ぐらいで、短いのがよいところ。ちょうど集中できる長さなので、応援する選手に気持ちを重ねて、的を狙うときのドキドキ感と、射貫いたときの爽快感を共有できるのが楽しさだと思います。

勝つ秘訣は、勝ちたい気持ちを消すこと

――アーチェリーの難しさは?

上山:70mも先の小さな的を狙うため、感覚のわずかな「ずれ」が大きく影響するところ。練習ではひたすら矢を射て感覚を調整します。当たっても外しても自分の感覚と一致していれば修正が利くので、一致するように感覚を研ぎ澄ましていきます。加えて、練習通りのパフォーマンスを試合で発揮するためにメンタルを整えるのはもっと難しいですね。

――試合に臨むうえで大切なことは?

上山:勝ちたい気持ちを消すことです。「勝つ!」と欲が出るとどうしても体に力が入り、的を外しやすくなるんです。僕は本当に調子がよいと、試合内容を全く覚えていない。スコアもコーチに聞かないと分からないほどで、ただ次の矢を真ん中の10点に入れることだけに集中しています。この状態をつくるため、あえて「勝たなくてもいい」と自分をコントロールできる、メンタルの強さが今の僕の強みです。

――メンタルは元から強かったのですか?

上山:本当に強くなったのは、2022年の世界選手権で初優勝してからです。

前年の東京パラリンピックでは「勝たねば」と気負いすぎて初戦敗退。引退も考えましたが「後悔するぞ」と思い、シドニー五輪の金メダリストである近畿大学のキム・チョンテコーチに頭を下げて、基礎から徹底的に叩き込んでもらいました。

一から見直してダメなら諦めようという思いでしたが、師事してわずか2カ月後の世界選手権でチャンピオンになり、自分でも驚きました。同時に、勝ちへのこだわりを捨てれば自分は結果が出せることに気づいたんです。キムコーチの指導とこの試合は、大きなターニングポイントでした。

――パリパラリンピックの目標を教えてください。

上山:世界選手権とアジアパラ競技大会のメダルはもう持っていて、残るはパラリンピックだけ。勝ちたいと思わないようにしつつも、やはりメダルが欲しい気持ちは強いです。そして何より、試合自体を高いレベルで楽しんで、力を出し切りたい。パリ行きまでにしっかりメンタルを整えたいですね。

――読者の皆さんにメッセージをお願いします。

上山:三菱グループの一員になって3回目のパラリンピックとなりますが、いつもみなさんの応援は大きな力になっています。この記事でパラアーチェリーという競技を知った方も、ぜひエールを送っていただけるとうれしいです!

【パラアーチェリー競技日程(現地時間)】

8月29日(木)〜9月5日(木)

上山選手 出場予定

8月29日(木)13時00分(日本時間8月29日20時00分)〜男子リカーブ 予選ラウンド

9月4日(水)9時00分(日本時間9月4日16時00分)〜男子リカーブ 決勝ラウンド

9月5日(木)10時00分(日本時間9月5日17時00分)〜混合リカーブ 決勝ラウンド

三菱商事 パラ水泳 木下 あいらさん

数々の記録を塗り替えたスーパー高校生!

【プロフィール】

木下 あいら

きのした・あいら

2歳より水泳を始める。2022年より本格的にパラ水泳の大会に出場後、数々の種目で日本記録・アジア記録を更新。初出場となった2023年8月のパラ水泳世界選手権では2種目でアジア新記録を樹立し、女子200メートル個人メドレーで日本女子初となる銀メダルを獲得。

パラ水泳選手・木下 あいらさんについて、サポートしている三菱商事 総務部の松田 幸大さんに聞きました。

常に「自己ベストを出したい」と挑み続ける

――木下選手はどのような選手ですか。ストロングポイントは?

木下選手は水泳の知的障がいクラスの選手です。得意としている種目は200m個人メドレー。バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、自由形の順に一人で泳ぐ種目で、木下選手はバタフライ、背泳ぎ、自由形を得意としており、アジア記録保持者でもあります。まだ高校三年生なので、今後も長く活躍することが期待されています。

泳ぐことが大好きで「毎日でも練習したい」というくらい努力家。常に「自己ベストを出したい」と挑む負けず嫌いなところもあります。いいタイムが出ないときは人知れず涙していることもありますが、その悔しさを次につなげていくタイプ。知的障がいの選手はメンタルの安定が課題となることも多いのですが、木下選手は本番に向けてしっかりと集中度を高めていくと思います。

――オフのときの木下選手はどんな様子ですか。

木下選手ご本人によれば、「週に1回、オフをとるようにしています。ボディケアに行ったり、家族でショッピングに出かけたりします。そして外食をするのが楽しみです」とのことです。私から見ると、いつもニコニコしていてお菓子が大好きな高校生。とくに煎餅や和菓子が好きなようです。学校でも水泳部に入っていて健常者とともに大会に出場し、好成績をおさめています。

自由形も選手それぞれ、そこがパラ水泳の魅力

――パラ水泳の魅力を教えてください。

水着とキャップ、ゴーグルだけを身につけ体一つで勝負する競技で、障がいの種類も程度も選手それぞれ違うため、同じ「自由形」でも泳ぎ方が選手によって全然違う。各選手の身体能力を最大限に活かす、人間の可能性の追求が最大の見どころ。そして、選手の皆さんが心から泳ぎをエンジョイしているところもぜひ着目していただきたいです。

――パリ2024パラリンピック競技大会(以下パリ2024大会)の見どころは?

パラリンピック全22競技のうち、多くの競技が放映されると聞いています。純粋にスポーツとして楽しんでいただくのももちろんいいのですが、その選手がどのように障がいを生かしてしてプレーしているのか解説で触れられると思いますので、そういった点にも関心を向けながら、トップアスリートたちのパフォーマンスをご覧いただけたらと思います。また、木下選手のように見た目では障がいが分からない選手も多数出場しています。可視できない障がいに対する理解も、この機会に深めていただけたらと願っています。

――三菱商事は障がい者支援を長く続けていますね。

はい。三菱商事は2023年に社会貢献活動50周年を迎えました。1983年には、「日本パラリンピックの父」と呼ばれる故中村裕博士が創設した大分の社会福祉法人「太陽の家」との合弁による特例子会社・三菱商事太陽を設立し、障がい者の社会参画につなげる支援に力を注いできました。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下東京2020大会)の招致が決まった翌2014年からは、「DREAM AS

ONE.」というテーマを掲げてパラスポーツの支援に力を入れています。支援している選手の中から、木下選手、水泳(視覚障害)の辻󠄀内 彩野選手、車いすラグビーの池崎

大輔選手がパリ2024大会に出場します。

私が公益財団法人日本パラスポーツ協会に出向した2015年当時は、大会に観客が入らない、新聞の運動面に試合結果が載らないなど、何もかもゼロの状態。それが東京2020大会の開催される前年あたりから流れが変わり、応援の声が増えてきました。私自身、この仕事に就くまでは障がいのある方との接点はありませんでしたが、走り幅跳びで義足をつけて大きく跳ぶ選手の筋肉の躍動を間近で見たときの感動が強く心に残り、パラスポーツをずっと応援し続けています。企業としても取り組みの手を緩めず、個人としても継続して応援していきたいと思っています。

木下選手から読者へのメッセージをお願いします

パリ2024大会に初出場することになりました。得意種目は200m個人メドレーと200m自由形で、目標は自己ベストを更新し金メダルをとることです。前半から積極的な泳ぎが得意なので、それを皆さんに見てもらいたいです。頑張りますので、応援よろしくお願いします。

【パラ競泳 日程(現地時間)】

8月29日(木)〜9月7日(土)

木下選手 出場種目(予定)

100mバタフライ

8月29日(木)

予選10時48分~(日本時間8月29日17時48分~)

決勝18時42分~(日本時間8月30日1時42分~)

200m自由形

8月31日(土)

予選9時54分~(日本時間8月31日16時54分~)

決勝17時51分~(日本時間9月1日00時51分~)

S14クラスリレー

9月1日(日)

予選11時47分~(日本時間9月1日18時47分~)

決勝20時13分~(日本時間9月2日3時13分~)

200m個人メドレー

9月4日(水)

予選9時59分~(日本時間9月4日16時59分~)

決勝17時51分~(日本時間9月5日00時51分~)

100m背泳ぎ

9月6日(金)

予選10時55分~(日本時間9月6日17時55分~)

決勝19時08分~(日本時間9月7日2時08分~)