みにきて! みつびし

日本郵船と日本近代海運の歴史

日本郵船歴史博物館・日本郵船氷川丸

施設DATA

- 施設名:日本郵船歴史博物館・日本郵船氷川丸

- 所在地:日本郵船歴史博物館:神奈川県横浜市中区海岸通3-9/日本郵船氷川丸:神奈川県横浜市中区山下町山下公園地先

- 日本郵船歴史博物館について

- 日本郵船氷川丸について

- ※お得な両施設セット券あり。

トピックス:

- 【日本郵船氷川丸】「飛鳥Ⅲ」アート公募作品展(5/27(火)~6/22(日))

- 【日本郵船歴史博物館】2023/4/1(土)より休館中

訪問記を読む

博物館内の美しい天井や柱の装飾も、1936年の建設当時のもの。

|

横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道」駅から徒歩2分。横浜港からの海風が吹く海岸通に立つ横浜郵船ビルの1階にあるのが、日本郵船歴史博物館です。まるで美術館のような佇まいですが、それもそのはず、同ビルそのものが1936年に横浜支店として建設された歴史的建造物。戦後GHQへの接収はあったものの、ほぼ建設当時のままに残っており、博物館の内装からも往時をしのぶことができます。

ここでは1885年に創業された日本郵船の現在までの歴史を見ることができるわけですが、日本郵船が歩んできた歴史はそのまま、開国に始まる近代日本海運の歴史と重なります。つまり日本郵船個社の歴史にとどまらず、明治維新後、島国の日本がどのように海を通じて世界へ向けて成長していったか、そこへ戦争が与えた影響、さらに高度成長期における物流の歴史などをすべて学ぶことができる場所なのです。

各展示パネル前にある羅針盤を模したフットスイッチを踏むと、正面の解説ビデオがスタート。

|

館内は9つの展示コーナーに分けられ、創業期から躍進期、豪華客船時代、戦争と復興、そしてさらなる変革と新たな展開へと、時代を追いながら進みます。各コーナーにはフロアに羅針盤型の大きなスイッチがあり、これを踏むことで解説ビデオの上映が始まる仕組み。各時代に出航していく楽しみを味わえます。

日本郵船が創業された当初、船長・船員らは外国人が占めていましたが、同社はすぐに日本人の育成を開始します。彌太郎が創設した商船学校の卒業生が乗組員、そして船長になりました。これと同様に、客船事業の成長期には、船で提供される料理や接客にあたるスタッフも社内に学校を設けて育成、「日本郵船か帝国ホテルか」と言われるほどのクオリティにまでなりました。この育成力と、自分たちの力でという熱意が、展示品の数々からも伝わってきます。

1936年の浅間丸のディナーの再現。食器には日本郵船の社旗があしらわれている。

|

博物館で目を引くのはやはり客船関係の展示です。一等客に提供されたの料理の再現をよく見ると、食事の豪勢さはもとより、皿やグラスなどもすべて日本郵船の社旗「二引(にびき)の旗章」があしらわれたオリジナルというこだわりよう! 大海を進む船の上、この素敵な食事を堪能していたのはどんな人たちだったのでしょうか…。

憧れの豪華客船

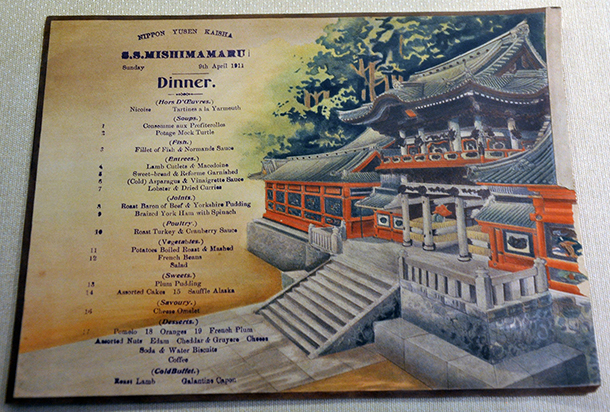

オリエンタルムード満点の三島丸のディナーメニュー。食事は船旅最大の楽しみのひとつ。

|

今もクルーズといえば「豪華」が枕詞につくイメージですが、明治期も客船での船旅は人生の一大イベントでした。また、現在「インバウンド」、つまり外国人旅行客の誘致に力が入れられていますが、明治中期以降の日本も同様だったそうで、外国と日本を結ぶ客船はその重要な鍵。展示された客船のパンフレットや乗船記念の絵はがきはオリエンタル趣味に溢れた繊細で美しいものばかり。資料というより美術品を見ているようです。

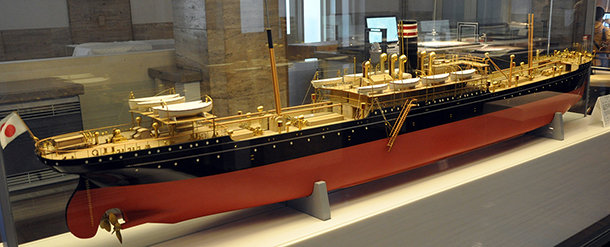

また、博物館の目玉の一つが大きな船体模型。船の竣工時に1/48スケールで作成された木造模型ですが、現在ではもう残されていない技術も使用されている大変貴重なものなのだそうです。実物の船と同様に細かいところまで忠実に再現されていて、今にも船員さんや船旅を楽しむ人々がデッキに出てきそうです。模型の縮尺が同じなので、それぞれの船の大きさが実感として比較もできるのも楽しいところ。

佐渡丸(全長133.99メートル)の1/48スケール船体模型。精緻な作りに目を奪われる。

|

そんな華やかな客船の時代は、しかし太平洋戦争とともに終焉。日本郵船が所有していたすべての船舶は戦争へと駆り出されます。多くの船が戦争で沈んだということは知っていましたが、一覧展示された沈没船のあまりの多さに言葉を失ってしまいました。沈没を免れた遠洋航路に耐えうる大型貨客船はわずか一隻。戦争の惨さを感じずにはいられません。

竣工当時の氷川丸の船体模型。現在公開中の氷川丸に乗船する前に見ておきたい。

|

苦難の時代を乗り越えて、展示は戦後の復興へ。コンテナ船の登場により大きく変わった海運業と、総合物流会社へと進化した日本郵船の今を知ることができます。また、1960年に一度終了した客船事業は1990年に再開。現在も運行中の「飛鳥II」は多くの人にとって一度は乗ってみたい憧れの豪華客船ですね!

さてその1960年に一度終了した当時の客船事業最後の貨客船であり、戦争を唯一生き延びた船、それが「氷川丸」です。氷川丸は現在、博物館から徒歩15分ほどの山下公園に係留され、一般公開されています。数奇な運命をたどった氷川丸の竣工当時の姿を模型でしっかり確認し、いざ、乗船へと向かいます!

日本郵船氷川丸に乗船

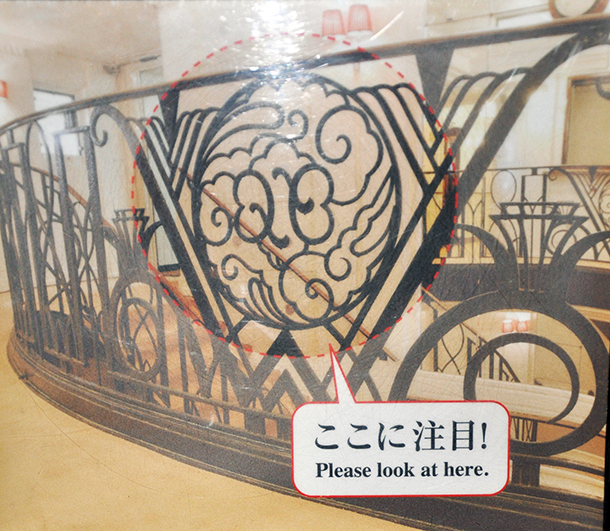

アールデコ調の装飾が美しい中央階段と金谷範夫船長。

|

山下公園内の色鮮やかなバラ園を正面に、遊覧船と並んで見えるのが重要文化財・氷川丸です。この日はあいにくの曇天模様でしたが、先ほど博物館で目にした華やかな船旅への旅立ちを妄想しながら乗船口へ向かいます。氷川丸はもう航行することはできませんが、現在もここには船長さんがいらっしゃいます。というわけで今回は金谷範夫船長に船内をご案内いただきました!

現在の氷川丸も海上に浮いている状態のため波を受けて揺れることがありますが、氷川丸が配船されたシアトル航路は非常に荒い海なのだそうです。私が「やはり揺れがありますね」と言うと、金谷船長に「シアトル航路に比べたら、こんなの揺れのうちに入らないよ」と笑われてしまいました(笑)。

中央階段手すりに施された氷川神社の神紋のデザインは「気がつかない方も多いんですよ」とのこと。お見逃しなく!

|

「氷川丸」の名前はさいたま市大宮区の「氷川神社」から授かりました。船内のインテリアは美しいアール・デコ様式で彩られ、船体のほとんどが外国製の氷川丸ですが、中央階段の手すりを見ると、そこには不思議と「和」を感じさせる意匠が。これは氷川神社の神紋「八雲」をかたどったものなのだそうです。左右には榊(さかき)のデザインも配置され、まるでここに氷川丸を見守る神様がいるようです。

貨客船としての運航当時、一等客室に乗ることができたのは富裕層など特別なステータスの人々。氷川丸の乗船者名簿にも、チャップリンや秩父宮両陛下といった名前が並びます。船内は竣工当時の姿に近い形に復元され、見学ルート上の一等社交室に置かれたふかふかのソファに座って天井まで装飾の凝らされた室内を見回せば、往時の華やかな雰囲気がしのばれます。

チャップリンも利用した一等特別室の寝室。特別室にはバスルームと居室も備わっている。

|

見学ルートには最上階の操舵室から地下にあたる機関室までが含まれ、全部で7階建て分の高さになります。一等客室の乗船客向けの社交室や喫煙室、食堂、さらには児童室(キッズルーム)といった設備を見れば、なるほどこの船が海上の豪華ホテルであったことがよくわかります。

客船の食事の豪華さも博物館で学習してきましたが、お客さまに好評だったのが「船上スキヤキパーティ」。また、一般的なルーカレーや、いわゆる欧風カレーとも違う、たくさんのスパイスが複雑に絡み合った味が癖になる「氷川丸ドライカリー」は現在、横浜のお土産としても販売されています。横浜へお出かけになったら、ぜひお求めになってみてくださいね!

氷川丸が重要文化財になった理由

(左)貨客船時は運動会なども催された広いデッキ。病院船として多くの患者を運んだ。(右)機関室では現役当時のままのエンジンを見ることができる。

|

そんな煌びやかな氷川丸ですが、博物館で見た通り戦争下での船舶徴用の例外ではありません。戦中から戦後にかけ、氷川丸は病院船、そして、復員船、引揚船としての使命を得ていました。氷川丸が貨客船として運んだ乗客は約2.5万人。これに対し病院船・復員船・引揚船としては6万人もの人々を運びました。これが氷川丸が重要文化財に認定された理由のひとつなのだそうです。

他にも、かつて日本の外貨獲得のための重要な輸出品であった生糸の運搬に活躍して大きく貢献したこと、そしてインテリアから船体そのものに至るまで、船自体が浮かぶ美術館のような美しさをもっていることも、文化財指定の理由となりました。そうした背景を思いながら氷川丸を見てもらえたら、との金谷船長のお言葉でした。

横浜観光の定番スポットでもある日本郵船氷川丸。訪問の際には、日本の近代海運の歴史と、氷川丸が果たした役割についても知っておくとなお楽しめる。

|

戦後、氷川丸は貨客船としてシアトル航路に復帰を果たし、1960年に引退しました。そして2007年に大規模な改装工事が行われ、2008年に「日本郵船氷川丸」としてリニューアルオープンして今に至ります。

事前アンケートでは氷川丸を訪問したことがある方が半数近くという非常に高い割合となりましたが、ぜひ日本郵船歴史博物館とあわせて訪れることをお勧めします。日本の客船の歴史を担い、近代化にも貢献し、そしてたくさんの人の命を救った氷川丸。この船が歩んできた道のりに思いをはせながら見学すれば、海より深い感慨があることでしょう。

注:本文中の情報等はいずれも2017年10月現在のものです。

タグを選択すると同じカテゴリの他の施設が探せます。

こんにちは! 事務局のカラットです。2020年に150周年を迎える三菱グループでは、創業100年を超える会社は珍しくありませんが、その中でも特に歴史の長い会社のひとつが日本郵船です。前身の郵便汽船三菱会社から数えれば最年長と言っていいでしょう。今回は三菱初代社長岩崎彌太郎が興した海運業から始まる日本郵船の歴史を、多くの資料とともに学べる日本郵船歴史博物館と、その歴史の生き証人である重要文化財・日本郵船氷川丸におじゃましてきましたので、二本立てでお届けいたします!