みにきて! みつびし

民間企業最大の貨幣コレクション

貨幣資料館(現:貨幣・浮世絵ミュージアム)

施設DATA

- ウェブサイト:貨幣資料館(現:貨幣・浮世絵ミュージアム)

- 所在地:愛知県名古屋市中区錦3-21-24 三菱UFJ銀行名古屋ビル1階

- 入館料・開館時間・休館日等

- お問い合わせ:052-300-8686

訪問記を読む

貨幣資料館は1961年に当時の東海銀行創立20周年事業のひとつとして開館しました。オープンから2回の移転を経て、現在は旧東海銀行赤塚支店があった場所で、当時の建物をそのまま使用して(金庫もそのまま残っているそう!)、所蔵の歴史的資産を広く一般に公開しています。

古今東西の貨幣がずらりとならぶ展示コーナー。展示品と観覧者の距離が近いのも特色の一つ。

|

日本銀行、印刷局、造幣局と並ぶ「四大貨幣博物館」のひとつで、民間としては最大のコレクションを誇る貨幣資料館。バリエーションに富んだ時代や国ごとの体系的な展示や、歴史のターニングポイントとなる貨幣、そしてご当地名古屋にちなむ貨幣を多数展示しているのが特色です。

三菱東京UFJ銀行は社会貢献活動のひとつとして小中学生への金融経済教育にも力を入れているとのことで、館内展示は大人も子どもも楽しめる工夫がたくさん。私が訪問した日も大勢の子どもたちが展示品を見ながら貨幣とその歴史を興味深そうに勉強中でした。彼らの中に、未来の金融マンがいるかもしれませんね!

知っているようで知らない貨幣の世界を身近に

貨幣の「貨」に始まり、「買」「貯」「購」など、お金に関係する漢字には「貝」の字が使われていることが多いのはなぜかご存知ですか? 古代中国では貝を通貨(=「貝貨(ばいか)」)として使用していたことに由来するのだそうです。貨幣資料館ではその貝貨や、世界各地・各時代の貨幣が一同に会しており、それをこちらの展示の特徴の一つである、非常に近い距離で見ることができます。貨幣、特に硬貨はほとんどが手の中に収まるほどの小さなもの。一方で意匠や細工なども細かく施されています。それをぐっと目を近づけて、一点一点じっくりと見られます。

世界に3枚しか現存していない「天正沢瀉(おもだか)大判」(左)。金のなる木(!)に吊るされたレプリカで実感できる大判のサイズ(右)。

|

しかし中には小さくない貨幣も存在します。この貨幣資料館には、世界最大の金貨が所蔵されているんです。それが「天正沢瀉(おもだか)大判」! 豊臣秀吉が作らせたといわれ、世界に3枚しか現存していないうちの1枚です。残り2枚は東京にあり、常設展示されているものではないそうなので、事実上ここでしか見られません。

大判を見ると「こ、こんなに大きな貨幣が?!」とビックリしますが、貨幣といっても金の主な用途は恩賞だったとか。大判は豊臣秀吉によって重さ44匁(165g)と制定され、一枚で大人一人が食べるお米40年分にも相当したそうです。なるほどそれは持ち歩くお金ではありませんね(笑)。

重さ150kgの「万両箱」大人一人すっぽり入れそうなほどの大きさで、重量感満点。

|

そしてもうひとつの目玉展示品は、現存する唯一の「万両箱」。「千両箱」は耳にしたことのある言葉ですが、実はあれにはさらに上があったのです…! 江戸時代から明治維新の時まで京都の二条城に格納されていたというもので、外側は厚い桜材、内側は鉄張り、蓋は二重で鍵は三か所という厳重なもの。その重量は実に150kg。つまり今でいう金庫というわけですね。

こうして展示品を見ていて改めて思ったのが、私は日本のお金の歴史についてほとんど何も知らなかったということでした。以前このコーナーでお邪魔した土肥金山では金が採掘されるまでを勉強してきましたが、それが小判・大判となったとき、どんなルールがあってどんな風に作られ、そしてどのように使用、流通されていたのか、曖昧にしか理解できていませんでした。

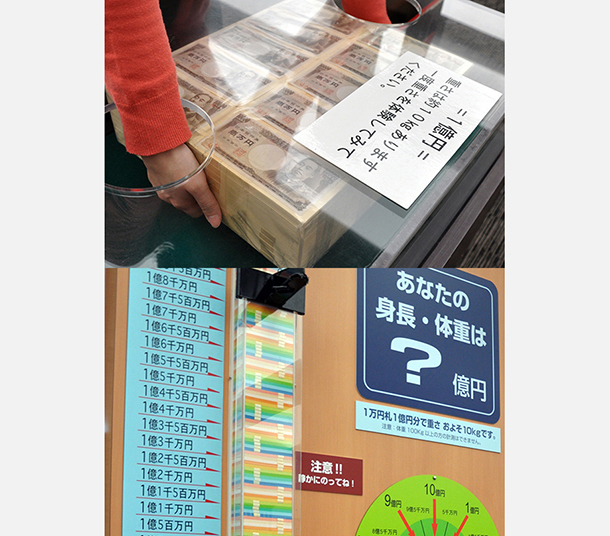

「1億円の重さ体験」(もちろんレプリカ!)や、「身長や体重をお札に換算すると?」といった楽しく身近にお金を感じることができるコーナーも。

|

そんな私にも当時の通貨やそれを通じた文化風俗をわかりやすく教えてくれるのが貨幣資料館。展示物は貨幣だけでなく、それを収めていた財布や、貨幣を作る道具、そして両替商(現在の銀行)の復元模型といったもののほかに、歌川広重の浮世絵版画コレクションもあります。

なぜ貨幣資料館で浮世絵?と思われるかもしれませんが、広重の東海道五十三次などは、江戸時代の人々の様子を生き生きと描いたもの。すなわち、ここで展示されている貨幣を、実際に使っていた人たちなんですね。貨幣の展示を見てからあらためて東海道五十三次を鑑賞すると、絵の中の人物が茶屋や宿などでお金を払う様子も想像できて、こうして経済は回っていたんだなあと、一枚の絵としてでなく、その向こうにあった時代の空気までもが感じられるようになった気がします。こうした相乗効果はとても面白く、また為になるなと思いました。

貨幣資料、と聞くとお堅い場所かな?と思ってしまうかもしれませんが、冒頭にも書いた通りお金は私たちにとって非常に身近なものです。貨幣の歴史は人々の歴史。目の前にあるのに見過ごしていた貨幣の世界を覗きに行ってはいかがでしょう。お子さんの自由研究にもぴったりの場所ですよ!

注:本文中の情報等はいずれも2017年3月現在のものです。

こんにちは! 事務局のカラットです。私たちの暮らしに絶対になくてはならないもの、それはずばり「お金」です。毎日必ずお世話になるものですが、じっくりと眺めてみたり、現在のお金になるまでどんな歴史があったのかを考える機会はなかなかありません。そこで今回は三菱東京UFJ銀行が名古屋に構える貨幣資料館で、お金のアレコレを勉強してきました!