みにきて! みつびし

世界で五指に入る東洋学の殿堂

東洋文庫

施設DATA

- ウェブサイト:東洋文庫

- 所在地:東京都文京区本駒込2-28-21

- 休館日・開館時間・入場料等

- お問い合わせ

トピックス:

- 施設工事のため、2025年秋ごろまでミュージアムは休館

- 2025年度前期東洋学講座

訪問記を読む

東京都文京区駒込。名園・六義園にほど近く、学校や出版社、書店などが並ぶ文化的な街に東洋文庫はあります。重厚な石造りの外観は2011年に建て直されたものですが、非常に窓が少ないことに気づきます。果たしてこの意味は? 多言語で書かれた「ようこそ」の案内に迎えられ、さっそく知識の殿堂へと足を踏み入れます。

エントランスから東洋文庫の外観を見上げると、遥か上階まで窓がない。これは一体…?

|

と、その前に、事前アンケートでは東洋文庫を「知らなかった」という回答も多かったのでおさらいから。東洋文庫は1917年、三菱第3代社長・岩崎久彌が中華民国総統顧問・モリソン博士から東アジアに関する欧文の書籍・絵画等約2万4千点を購入したことがはじまりです。モリソン博士は集めた貴重書を眠らせるのではなく、研究に活用することを望みました。そこで久彌は1924年に東洋文庫を設立し、さらに自分の蔵書を加えて収集を続け、今では国宝5点・重要文化財7点を含む約100万点の蔵書を持つ、世界5大東洋学研究図書館の一つとなりました。

現在はミュージアムも併設され、研究者以外もそうした貴重な文献の数々を目にすることができます。また、市民講座「東洋文庫アカデミア」を開講し、東洋文庫の貴重な蔵書・コレクションや研究成果を広く発信するなどの活動もおこなわれています。そこで今回はカラットが学者気分で見てきた東洋文庫ミュージアムをご紹介しましょう!

モリソン文庫は圧巻! 所蔵品を巡るミュージアムへ

窓から差し込む光が眩い、開放的な「オリエントホール」。写真右手前から奥の窓際まで、長~い展示ケースが続く。

|

神秘の古代遺跡に入るようなエントランスを抜けると、暖かみのある濃色の木の床が落ち着いた印象の、広々とした空間が表れます。ここは「オリエントホール」。壁に沿って続く長い長い展示ケースに、企画展やその時々にちなんだ書籍が迎えてくれます。取材時は「ロマノフ王朝展」を開催中。ロシアの小説やロシアへの探検記の初版本など、珍しい本の数々が展示されていました。

古書の展示と聞くと、「難しそう…」と尻込みしてしまうかもしれませんがそこはご安心を。各本にはキャッチーでわかりやすい解説が添えられています。中には思わず「ふふっ」と笑ってしまうものも。世界屈指の東洋学の図書館は、実に親しみやすくその宝を見せてくれる場所なのです。

そしてホールから上階への階段を上ると…

|

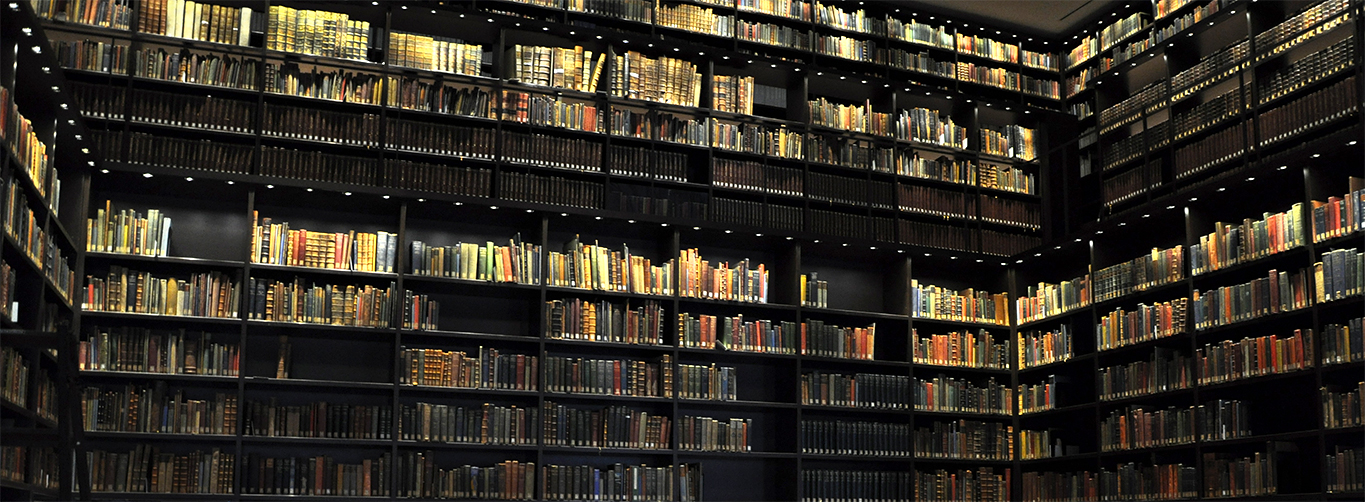

そこには視界を埋め尽くす、膨大な量の書籍がどどーんと陳列されていました! これこそが「モリソン文庫」です。三階分の壁三方を覆う本棚にびっしりとおさめられた古書たちと、漂う紙の香り。本好きな方ならこの本棚を眺めているだけで1日過ごせることでしょう。

が、前述の通りモリソン文庫は眺めるためのものではなく、研究に活かされるべき「生きた文庫」です。実際に閲覧室では研究者の方がここの本を使用中。持ち出されている本の場所には、小学校の図書室でおなじみだった「代本板」が挿されていると伺ってまたびっくり! 背表紙に分類を表すシールがないのが目印です。さすが生きた文庫だけあり、多くの本が「外出中」であることがわかるので、ぜひ探してみてください!

ぐっと落ち着いた雰囲気の展示室。企画展ごとの目玉展示や貴重書の数々をじっくりと閲覧できる。

|

さらに奥へ進むとそこは展示室。国宝や重要文化財を筆頭に、所蔵コレクションが展示されています。かの有名なマルコ・ポーロ著『東方見聞録』もここで見られます。他にも歴史の授業で習った『解体新書』の初版本や、色鮮やかな絵画のコレクションも必見です。企画展のメイン舞台もこちら。「ロマノフ王朝展」では、初公開となるロシアの文豪・ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』初版本や、2016年12月のプーチン大統領訪日時にレプリカが贈呈されて話題となった『プチャーチン来航図』などの目玉作品が並びます。もちろんロシア語なんて読めない私ですが、挿絵や装丁などを、わかりやすい解説とともにじっくり眺めているだけでも、ロマノフ王朝時代の空気を楽しむことができました。

また、ドイツの博物学者シーボルトの著書『日本植物誌』も所蔵品のひとつですが、それを知ったうえで見たいのがミュージアムの中庭。なんとここの植物はみな、『日本植物誌』に登場する草木なのだそう! この庭はその名も「シーボルト・ガルテン(シーボルトの庭)」。東洋文庫に収められた知の世界を形にしたものなのですね。

頭を使うとお腹が空く?! 企画展にあわせたメニューもオリエント・カフェのお楽しみ。ロマノフ王朝展特別メニュー、フィリングたっぷりの「ロシア風ポークカツレツ」(上)と、定番メニューの「マリー・アントワネット」(下)。東洋文庫所蔵のマリー・アントワネットゆかりの本を模した特製お重で季節の味を楽しめる。

|

この中庭に沿って、アジア各地の様々な名言がそれぞれの言語で書かれたモニュメントの並ぶ「知恵の小径(こみち)」を通った先にあるのが、カラットも以前お邪魔した小岩井農場が運営する、ミュージアム併設のレストラン「オリエント・カフェ」です。企画展にあわせたメニューが随時登場するのも魅力で、「ロマノフ王朝展」開催中のこの日のランチは「ロシア風ポークカツレツ」でした。

頭もお腹も満たされて取材を終え、もう一度建物正面に立って改めて外壁を見上げると、そこには「東洋文庫」の文字が随所に刻まれています。窓の少ないデザインも、中におさめられた書物を保護するのが目的なのだそうです。まるで大きな宝箱に知識を収め、「東洋文庫」の印で護っているようだと思いました。先人たちが残してくれたものの片鱗を見て、なんだか賢くなった気分で東洋文庫を後にしました。

注:本文中の情報等はいずれも2017年1月現在のものです。

タグを選択すると同じカテゴリの他の施設が探せます。

こんにちは! 事務局のカラットです。深い知識は人生を豊かにするもの。そして知識を得るための重要な媒体のひとつが書籍です。活版印刷の発明から、世界ではたくさんの本が流通されてきました。今回はそんな豊かな知の宝箱、東洋文庫へお邪魔してきました。